發布時間:2023-09-27 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

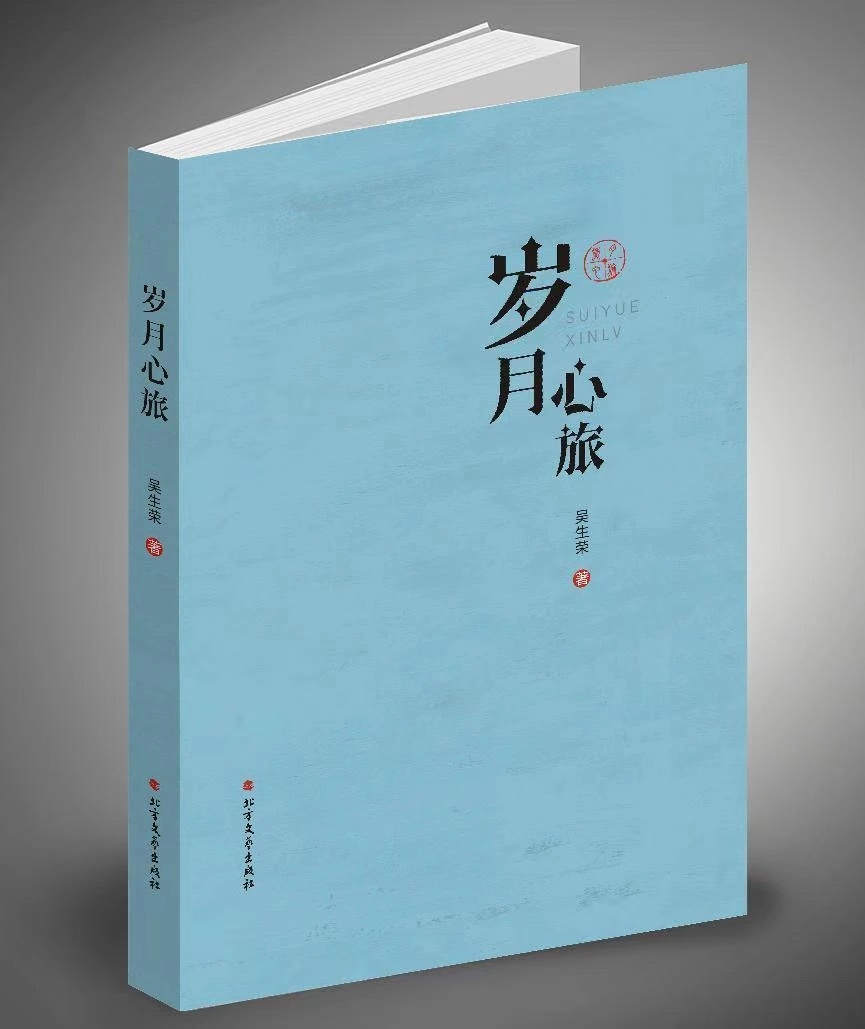

近期,我省作家吳生榮散文集《歲月心旅》由北方文藝出版社出版發行。

《歲月心旅》是一部散文集,抒寫了作者對往日歲月的懷念、對故鄉親人的思念和對身邊勞動者的贊美之情。全書分為6個小輯,分別是“皖南篇”、“故園篇”、“旅途篇”、“至親篇”、“心語篇”和“人物篇”,展示的是作者家鄉往昔的風土人情、皖南山水的秀美風光,以及這片土地上人們奮斗、創造和發展的輝煌成果,當然也有作者走出故園所看到的風景和自己在人生旅途中的所思、所想和所悟,其中百分之九十以上的文章都曾在省、市報刊發表過。

那一泓清澈

凹凸

站在南陽城淮祠前,遙望豫鄂兩省交界處的桐柏山——這傳說中盤古開天辟地后造化萬物的地方,只見主峰太白頂孤峰聳立,依稀聽見云臺禪寺的鐘聲和僧人的誦讀聲,一同在深山瀑泉里悠悠回蕩。凝視那巍峨的尊冠,風干白凈的,我無法奢望那兒有什么噴泉涌出;看遍一處處山崖,我在用心尋覓,似見飛瀑霧繞的身影;在山腳徘徊,我側耳細聽,但聞溪流潺潺輕唱。“南陽,淮源也”——被譽為“中華風水河”的淮河,你就是從這里開源的嗎?

一

“喏,那兒有處茶棚,陰涼下面喝碗茶吧。”好,是誰的提醒和建議,讓我們迅速地朝茶攤靠攏。這時,一條小溪擋在了腳下。跨越小溪,一泓清澈耀著我的雙眼。我便連忙拿出相機,蹲下、再蹲下,鏡頭里水光清澈有瀲滟,與婆娑斑駁的午后樹影重重疊疊,分明表現出水的包容和浩大。一張、兩張、三張,我唯恐自己把不住這一泓清澈的古老和內涵……說句心里話,我不信淮祠里那 “五井成源”的傳說,更不信類似“黃河之水天上來”的說法,但我卻確定:這一泓清澈就是淮河之首——你是桐柏之水,你是南陽之水,你是淮河之源。

茶攤的主人是一位戴眼鏡的長者,他興致勃勃地告訴我們,桐柏山太白頂山脊北邊的降水,穿過樹林、草叢和碎石,在一條條溝壑中匯集成涓涓細流。而后,是無數條經過青山濾洗的溪流,在山下一個叫淮源的鎮子里融合成一條清明透澈的河,這便是千里淮河由此開始它東流入海的征程……

“鼓鐘將將,淮水湯湯……”我在心里默默地誦讀著《詩經·鼓鐘》里的詩句,對長者的說法浮想聯翩,對出沒在詩經里的淮水五體投地、頂禮膜拜,對南陽這個活生生演繹成語“三顧茅廬”的地方,多了一份歷史的敬重。淮,它清澈地刻在了三千年前的商朝甲骨文上,也流傳在中國最早的詩經中。我不知道,從何時起,淮河被人們視為河神的居所而加以崇拜,并被尊為“四瀆”之一。當人類從茹毛飲血的洪荒時代蘇醒過來,中國大地上的長江流域與黃河流域最先萌生出各具特色的文明時,身在兩者過渡帶上的淮河流域,也幾乎是在同期跨入了文明的門檻。

時光追溯,上古時代的黃河流域,炎黃部落結盟一統中原,黃河文化開始以強勢的姿態向南擴張,也就是從那時起,淮河兩岸就開始見證文明的碰撞與融合。再后來,關于治國、關于處世、關于修身的各種思想流派如春天的花朵競相綻放,各種思想交鋒在淮河流域達到了鼎盛……俯視滾滾流淌的淮河水,透過它清澈的水面,我仿佛看見那波瀾壯闊的思想火花仍在熠熠閃爍。

有人說,兩種氣候的交界處,往往是戰爭最為頻繁的區域。淮河,就是這句話的最好印證,茫茫淮河兩岸就充滿了烽火與硝煙。在刀光劍影中,“長淮咫尺分南北”——淮河變成了難以逾越的鴻溝。這種不甘的悲壯,使淮河兩岸的名門大族乃至布衣百姓,往往能在歷史的轉折點里揭竿而起:陳勝、吳廣、項羽、劉邦、曹操、黃巢、朱元璋、袁世凱、周恩來……這一長串的名單,差不多就是半部中國戰爭史。誰是因為奮勇犯上?誰是得益順勢而為?又有誰是屬于時勢造英雄?反正,他們都是義無反顧,他們都是在這清澈的淮河兩岸成就了“氣候”。或者說,淮河,他們是因為有你的乳汁而養育出反抗的骨血和精神。

二

“鼓鐘將將,淮水湯湯……”我在心里默默地誦讀著《詩經·鼓鐘》里的詩句,對長者的說法浮想聯翩,對出沒在詩經里的淮水五體投地、頂禮膜拜,對南陽這個活生生演繹成語“三顧茅廬”的地方,多了一份歷史的敬重。淮,它清澈地刻在了三千年前的商朝甲骨文上,也流傳在中國最早的詩經中。我不知道,從何時起,淮河被人們視為河神的居所而加以崇拜,并被尊為“四瀆”之一。當人類從茹毛飲血的洪荒時代蘇醒過來,中國大地上的長江流域與黃河流域最先萌生出各具特色的文明時,身在兩者過渡帶上的淮河流域,也幾乎是在同期跨入了文明的門檻。

時光追溯,翻開中國古代史不難發現,上古時代的黃河流域,炎黃部落結盟一統中原,黃河文化開始以強勢的姿態向南擴張,也就是從那時起,淮河兩岸就開始見證文明的碰撞與融合。再后來,經歷夏、商、周近1800年的融合發展,華夏文明逐漸成型。到了春秋戰國時期,社會變革空前劇烈,人們開動腦筋,為未來尋找出路。關于治國、關于處世、關于修身的各種思想流派如春天的花朵競相綻放,一度出現“百家爭鳴”的宏大氣象。這一時期的思想交鋒在淮河流域達到了鼎盛,影響最為深遠的儒家、法家、道家、墨家學派,先后創立并興盛于淮河流域,包括先秦七子“孔子、孟子、荀子、墨子、老子、莊子、韓非子”在內的一大批思想家,也大多是生長、活動、成就在這生生不息的淮河流域,使之成為中國古代思想家的大搖籃……俯視滾滾流淌的淮河水,透過它清澈的水面,我仿佛看見那波瀾壯闊的思想火花仍在熠熠閃爍。

有人說,兩種氣候的交界處,往往是戰爭最為頻繁的區域。淮河,就是這句話的最好印證,茫茫淮河兩岸就充滿了烽火與硝煙。歷史上,中原地區一旦有政權南北對峙的情形發生,大多選擇以淮河為界,比如北魏與南齊,大金與南宋等。楊萬里的《初入淮河》詩曰:“兩岸舟船各背馳,波浪交涉亦難為。只余鷗鷺無拘管,北去南來自在飛。”。在刀光劍影中,“長淮咫尺分南北”——淮河變成了難以逾越的鴻溝。如果從軒轅黃帝大戰蚩尤開始算起,那么請看:齊魯長勺之戰、宋楚泓水之戰、晉楚城濮之戰,楚漢垓下之戰,曹袁官渡之戰、前秦東晉淝水之戰、明朝的靖難之戰……不都是發生在淮河流域嗎?

這種不甘的悲壯,使淮河兩岸的名門大族乃至布衣百姓,往往能在歷史的轉折點里揭竿而起:陳勝、吳廣、項羽、劉邦、曹操、黃巢、朱元璋、袁世凱、周恩來……這一長串的名單,差不多就是半部中國戰爭史。誰是因為奮勇犯上?誰是得益順勢而為?又有誰是屬于時勢造英雄?反正,他們都是義無反顧,他們都是在這清澈的淮河兩岸成就了“氣候”。或者說,淮河,他們是因為有你的乳汁而養育出反抗的骨血和精神。

三

如果把淮河比喻是一條項鏈,那么壽縣便是這條項鏈上一顆耀眼的明珠。位于淮河南岸的八公山下的壽縣,是楚文化的故鄉,素有“地下博物館”之譽。始建于宋代的壽縣古城墻,經過近千年的風雨浸蝕及戰火損壞,如今仍舊堅固完好、氣勢恢宏,依然能抵卸滔滔洪水,確保城內百姓生活安寧。

踏上城樓,遠處八公山觸手可及,近處淝水慢慢繞城東去。遙想當年,淝水之戰給后人留下了“投鞭斷流”、“風聲鶴唳”、“草木皆兵”等成語,今天踏上這片土地,仿佛仍能聞到戰火的硝煙味。走進城門樓下的過道,與進進出出的市人擦肩而過,感覺時空在穿越……而透過那地面上無數塊光滑的青石板,我看到的不僅僅是一道道深深淺淺的車轍,它分明是一段厚重歷史的承載與印記,在無聲地述說著古城壽縣一個個不朽的歲月與故事。

六月的安豐塘煙波浩淼,烈日下,只見清澈的水流沿著主渠道急湍地散開去,然后緩緩地漫入平坦如砥的大片水田中。而此時,田野里處處是來來回回的耕田機、旋耕機、插秧機,一切都顯得緊張有序地忙碌。只見青青秧苗在“機械神手”的揮舞下一片片鋪開,大地如充滿生機的畫卷,使這個具有2500多年歷史的古老安豐塘依舊煥發出青春活力。

夕陽下,站在八公山下的劉安墓前,看淮河如白練飄然而去。我感嘆 “是否得道”的劉安終究成為一堆塵土,而因他偶得的豆腐技藝卻走向了神州各地,至今仍在四溢飄香。

佇立在淮河寫真的大沙盤邊,我看到了一張清晰、仿佛還清澈的網,這便是淮河流域由血管甚至毛細血管組成的一張水系豐富而發達的大網。安徽阜陽市阜南縣的蒙洼,這個被命運烙上“奉獻與犧牲”標簽的地方,地處淮河中游,蓄洪能力強。如何做到控制洪水進出蒙洼?神奇的巨手就是淮河王家壩。往年一到沿淮汛期就上央視、有著“千里淮河第一閘”稱號的王家壩,是淮河防汛的“晴雨表”與“風向標”。

每當一泓泓清澈匯聚成洪水來襲時,王家壩閘便開閘蓄洪,滾滾洪水立刻涌入蓄洪區,瞬間便淹沒了耕地,淹沒了村莊。王家壩即可歌可泣的王家壩人啊,為此承受了巨大損失,換來了淮河水位的顯著下降,減輕了淮河中上游的防洪壓力,確保了淮河的安瀾與平安度汛。

王家壩,自建閘以來,先后已有16次開閘泄洪,蒙洼蓄洪區也先后16次蓄洪,王家壩人自然是16次拋家離舍……淮河,你每次汛后那一泓清澈啊,分明匯集的是王家壩人感天動地的無聲之淚。

或許是一種回報?歷史將記住,即將完工的九百多個億國字號 “引江濟淮工程”——以城鄉供水和發展江淮航運為主的大型跨流域調水工程,將會極大地改善淮河水生態環境,而引江濟淮淠河總干渠鋼渡槽工程,將成為世界第一大跨度的鋼結構渡槽。這,將是江淮大地上何等的一道別致風景呢?

“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳”——淮河,你從桐柏山下的那泓清澈走來,走出了自己獨有的道路;淮河,你就像一個孩子,從最初的文靜純真,到后來的頑劣不羈,但歷經世事后終歸清澈淡泊,只是,你用了幾千年的時間來輪回這一場成長的洗禮。我想說,世界上有幾條河流能跟你一樣?當記錄這條河流的起起落落時,也就差不多寫完了整個民族史。

淮河,你一泓的清澈是眾多的,是無數的,匯聚成流終歸海;淮河,你一泓的清澈是博大的,是厚重的,需要用心來閱讀、細讀和品讀……