發布時間:2024-05-27 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

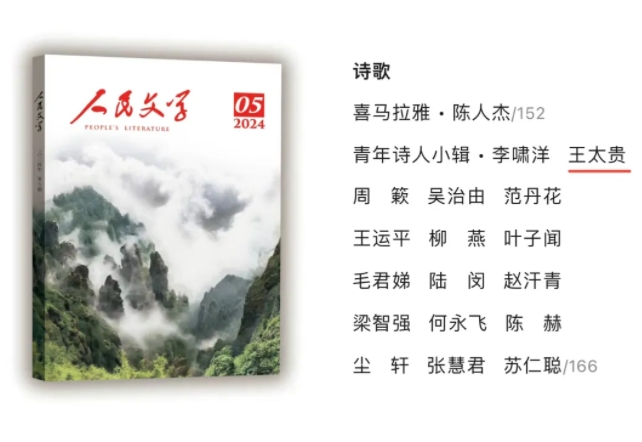

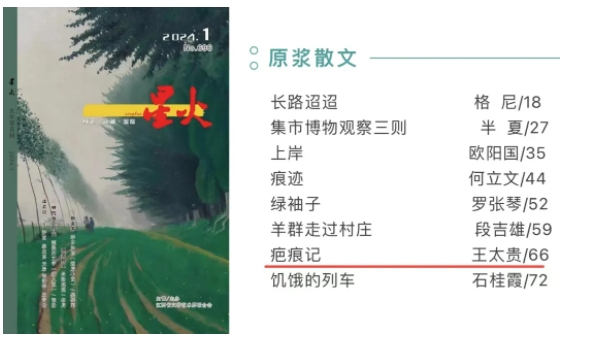

近期,我省作家王太貴詩歌《秋日下午》等五首發表于《人民文學》2024年第5期;散文《疤痕記》發表于《星火》2024年第1期。

作品欣賞

“他的臉上橫著一道怨氣沖天的傷疤:一道灰白的弧線,從一側的鬢角一直橫貫到另一側的顴骨。”在小說《刀疤》中,博爾赫斯刻畫了一個面帶傷疤的人物形象,然而此刀疤不是英雄的象征,卻是卑鄙的印記。

當我走在街上,如果也從某人臉上看見一道傷疤,我猜想此人一定是個有故事的人。他也許會有所遮掩,躲避著逃離眾人好奇的目光;也許卻無所顧忌,旁若無人的從人群中走過,把傷疤視為榮耀。我曾寫過一個短篇小說,其中主人公后背上就有一道疤痕,那道虛構的傷疤,卻有若干個原型,而我就是其中之一。

我對疤痕情有獨鐘,甚至有些迷戀。我愿意博爾赫斯小說中的所有人物身上都有一道疤痕,他們坐在布宜諾斯艾利斯街角的酒館里喝酒或馬黛茶,腰里別著匕首,對每一個路過的人都報以微笑。我愿意混進那樣的環境,并向他們展示我身上的疤痕,我們碰杯,或許成為兄弟;我們掏出匕首,也可以成為仇人。

十年前,我和幾個朋友喝酒閑聚,詩人八零剛剛會說話的兒子也在場,酒局快結束時,這個孩子突然哇哇大哭著從門外進來,原來他淘氣不小心把手放到門縫里,夾傷了小拇指。給孩子敷藥、包扎之后,孩子依然哭得傷心欲絕。我們開始在飯桌上輪流展示自己身上的傷疤,以安慰這個哭泣的孩子。輪到我時,我突然為沒有可自由展示的傷疤而懊悔,只好空洞地安慰一番。第二天,我坐在理發店的旋轉椅上,手持剪刀的理發師說,你的頭上有道疤痕。他這一提醒,我才猛然想起頭頂這塊已經淡忘的傷疤。

這道隱匿在頭發里的傷疤是一塊石頭造成的。

兒時上學,家距學校有六七里蜿蜒山路,每次放學,學校都會根據學生家住址方位,排成好幾個路隊。馬嶺、趙崗、前灣和楊樹灣等方向的學生屬于一個序列,編為一個路隊,我是其中一員。麻繩搖響鈴鐺,值勤老師簡單訓導幾句話,發完郵局送來的信件(信件需要收信人或其鄰居家的孩子帶回去),然后學生們才能有序離開校園。每個路隊都有路隊長,路隊長選用的重要標準是成績好、認真心細。我們的路隊長是個叫蘭豆的女孩,她的容貌和成績一樣出眾,深得老師和同學喜愛。可她也有缺點,按照老家方言說是人太“口”,就是太厲害的意思。哪個同學若是插隊,或走路踐踏了莊稼,她都會及時嚴厲制止,不聽話的她還會把名字記錄下來,第二天上報學校老師,毫不留情面,因而我們都有點畏懼她。

有次放學路上,具體啥原因我忘記了,我和蘭豆起了紛爭,那時候年幼無知,我們似乎動手了。我拽著她的長發,她攥緊我的書包,就這樣扭打在一起。別看蘭豆是女孩,但她比我大半歲,勁可不小,那次我基本處于下風。她的辮子被我拽散了,這好像惹惱了她,蘭豆居然從地上撿起一塊小石頭,追著我跑了十幾米。我雖然跑得迅速,無奈她的飛石又準又快,不偏不倚,正好砸在我的頭頂上。

這道疤痕陪伴我一生,即使我偶爾忘記了,它依然默默藏在頭發深處,風吹日曬,經年不變,與我的肌理共生。從那道疤痕里長出的頭發總是上翹,格外顯眼,這也讓理發師很頭疼。我忘不了這塊石頭帶來的痕跡,那塊擦過我頭頂的石頭,一定還沉睡在放學回家的山路上。

去年春節回老家,我曾獨自踏上兒時上學的道路。當年的崎嶇山路已被寬闊的水泥路取代,但路邊的麥地、青山和竹園依舊蔥蘢。山坡上的墓碑多出了幾座,山腳下的人家少了幾戶。那條陪伴我成長的小路成了水泥路的路基,永遠沉睡在地下。我輕步其上,吹著乍暖還寒的風,想象著那塊石頭可能落腳的地點。它擦過少年的頭皮,在空中劃出一道美麗弧線,帶著血痕急速墜落在路旁的樹林里。

頭頂留下傷痕的少年,如今到了油膩的中年,而那塊石頭卻渾然不知,它繼續沉睡在泥土中。當然,也有可能在第二天、第三天或者一年、十年之后,被另外一個孩子攥在手里,拋向了更遠處的麥地,驚飛了一陣麻雀。但我確信,這塊石頭一定不會像我一樣,遠離這塊腳下的土地,即使它被人挪動了位置,忘記了自己給那個少年帶來的傷痕。

我曾為這道隱匿的傷痕,寫下了一首題為《我們的傷》的詩歌。

朋友孩子的手受了傷

晚餐時為了安慰這個

剛剛會說話的孩子

我們輪流向他展示身上的傷疤

小刀劃的,炮竹炸的

手掌,胳膊,額頭

如數家珍,充滿自豪

我很揪心和慚愧

因為我沒有找到一處

可以安慰孩子的傷疤

幾天后,我坐在理發店的椅子上

年輕的理發師告訴我

你的頭頂上有塊傷疤

哦,孩子,我現在要鄭重對你說

叔叔濃密的頭發里

也藏著一塊傷疤

蘭豆后來因患膽道蛔蟲病,不得不提前離開校園,結束了自己的學生生涯。

我忘不了那塊石頭,也忘不了蘭豆。

2

都說好了傷疤忘了痛,當然這更多指向隱喻。真正附著在肌體上的傷疤,依然會時時提醒個體,疼痛永遠不會消失。正如詩人胡弦寫的那樣:是的,闌尾是多余的/但疼痛不是。

十二歲的那年秋天,樹上的柿子正由青轉黃,用紅蓼兌清水浸泡后的青柿子,吃起來咯噔咯噔,但其澀味已全然消失,酸甜占據味蕾。黃昏時分,少年從壇子里掏出一枚青柿子,用衣袖擦干水分,坐在門檻上津津有味地吃起來。青色柿子皮吐在廊檐下,遠遠地逆著光看去,幾只螞蟻爬過來,它們只能在柿皮上逗留玩耍,指甲大小的青皮,對它們來說是難以撼動的大山。

少年對柿子最深的記憶將永遠停留在那個黃昏。夕陽柔和的光線灑滿稻場,他揮動手臂,將手中的柿子核扔了出去。果核砸中黃昏的地心,陽光突然變暗了一些,梧桐樹上的蟬已經不再叫了。而疼痛似乎是從樹下的陰影蔓延而來,順著地面上的枯枝、螞蟻、雞糞和凌亂的腳印,一直延伸到少年青蔥的腹部。

少年捂著肚子,蜷著腿,在床上翻滾。第一天,疼痛仿佛跟他開玩笑,時疼時不疼,間歇性的。翌日,每次疼痛持續的時間長了許多,他趴在床上,聽不見窗外的風聲,他感到右腹猶如鉛墜。少年一直在反思前幾天吃過的食物,紅薯、筍干、將軍菜,這些都沒問題,最后的嫌疑只能落在青柿子身上。紅蓼水浸泡青柿子,是少年從別處學來的方法。母親腌菜的壇子清空后,他從野外拔來幾束紅蓼,放進壇內,再倒上清冽的井水,塞進青柿子若干枚,一周時間左右,待青柿的生澀味消失殆盡,就可以大快朵頤了。

少年無比悔恨,母親背著他去鄉村診所吊水消炎。翻山越嶺,一路顛簸,他抱著母親的脖子,母親托著他的屁股,他能聽見母親粗重的喘氣聲,低沉而疲憊,直抵他的心扉。鄉村診所古舊的椅子早已褪了色,油漆斑駁,兩旁扶手卻無比光滑。在此之前,一位佝僂著腰的白發老人坐在這里,他取走了醫生開給他的兩副中藥,咳嗽著離開了。現在少年枯坐在椅子上,盯著頭頂上的吊瓶,仿佛那里暗藏著謎底或答案。輸液管里流動的液體近乎凝固,他在心里默數著,希望時間早點過去。他的母親在簡單叮囑了幾句話之后,匆匆去了附近的河溝打豬草。一籃豬草打滿了,兩瓶水差不多也輸完了。

幾天時間,樹上的柿子紅了許多,微風吹過,幾枚熟透的柿子從枝頭輕盈而落。喜鵲、畫眉之類的鳥兒經常出沒柿樹,把圓潤飽滿的柿子啄出很多小窟窿。壇子里浸泡的柿子,由于時間過長,有些已經開始變軟腐爛,卻無人問津。這屬于少年的秘密,沉默的壇子不會說話。

少年會在某一刻,把自己的疼痛和那只壇子聯系起來,仿佛紅蓼清水浸泡出的不是柿子,而是他莫名的疼痛。母親背著他,走在耀眼的機耕路上,布滿砂礫的路面,走起來咯吱咯吱的。初秋正午的天氣依然有些燠熱,他們需要先乘船過河,再步行六里路才能到達另一處鄉村診所。那六里路,對少年來說無疑是漫長的,路上的風景很單調,起伏的稻田,毫無生機的電線,三三兩兩的雞鴨。少年無心觀看,他伏在母親的背后,耷拉著腦袋,有時他會把雙拳攥得很緊,如果疼痛加劇時。

診所的隔壁堆了很多石灰,與診室有一窄門相連,風一吹,一股嗆鼻的味道就會鉆進少年干澀的鼻孔。多年后,長大的少年無論走進哪家診所,總會想起石灰的味道。他躺在石灰旁的涼床上,滿面慈祥的胖醫生撩開他的衣物,四指并攏在小腹上輕輕按了兩下,又拍了兩下,問少年是否感到疼痛。少年點點頭,又搖搖頭。醫生將少年的衣物拉扯回原狀,回到工作間,圓珠筆在便簽上潦草地寫上幾行字,再次吊水消炎。

那是一塊被兩個醫生都認真勘察過的地帶,也是少年每天撫摸無數遍的部位。疼痛能引起更多的注意力,就像農民知道哪塊土地肥沃,適合種植莊稼;作家知道哪個素材故事感人,適宜寫成絕美的文章。醫生們在少年的小腹上作了多次預判,如何在稚嫩的皮膚上鐫刻一道疤痕,這是十二歲的少年永遠無法想象的。

……

作者簡介

王太貴,中國作協會員,魯迅文學院第43屆高研班學員。參加詩刊社第39屆青春詩會。霍邱縣作家協會主席。作品發表《人民文學》《詩刊》《星星》等刊物。有詩作入選《21世紀詩歌精選》《中國新詩年鑒》等選本。曾獲首屆國際詩酒文化大會現代詩金獎、團中央“青年之聲”青少年詩歌創作征集活動現代詩金獎、2022年度“新皖軍·新創造”安徽文學創作競賽詩歌類副獎等。長詩曾入選中國作協“百年路·新征程”詩歌創作工程。