發布時間:2022-12-09 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

故鄉的山水無疑會一生入夢,那里寄放著生動的童年與青春,寄托著綿綿的鄉愁。自2020年以來我省作家時國金“圩鄉紀事”系列散文,滿載了作者悠遠而濃郁的故土深情,在全國各大文學雜志頻頻亮相。今年刊發的部分作品有:

散文《碧水盈盈珠夢遠》發表于《鐘山》2022長篇小說A卷;

散文《一江流水》發表于《太湖》2022年第5期;

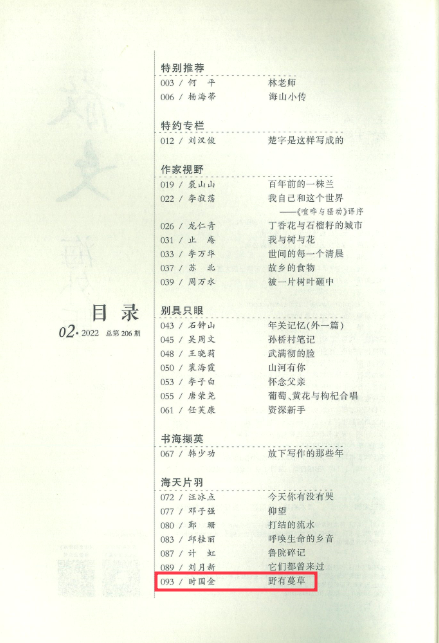

散文《野有蔓草》發表于《清明》2021年第6期,并被《散文海外版》2022年第2期轉載;

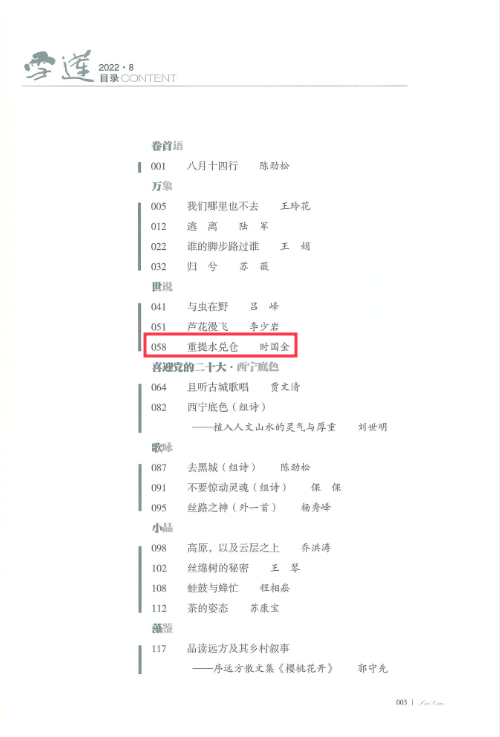

散文《重提水兌倉》發表于《雪蓮》2022年第8期;

散文《村莊和老碑》發表于《西湖》2022年第12期;

散文《貼近泥土的云》發表于《散文百家》2022年第7期;

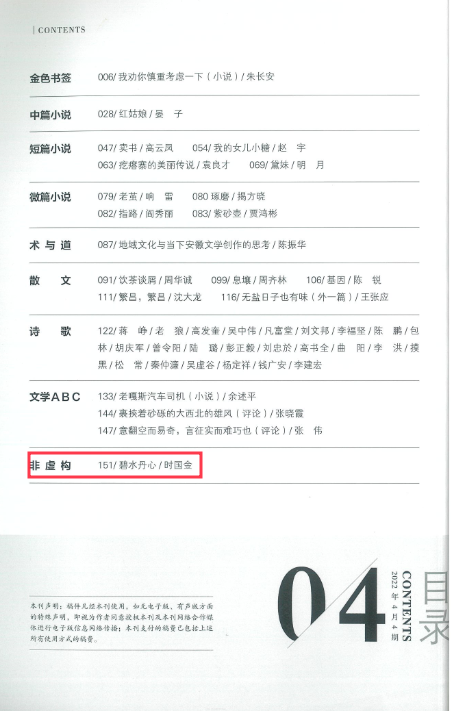

散文《碧水丹心》發表于《安徽文學》2022年第4期。

作品欣賞

一江流水

時國金

故鄉是一片圩鄉,圩鄉就在江畔。

一江流水,有時平靜如鏡,有時洶涌成汛,更多的時候,不聲不響,清靜甜淑,像亭亭的少女從唐詩宋詞中婉約地走來,曲麗婀娜,繾綣悠長,夾帶著兩岸的青山、翠堤、圩田,伴著鷺飛魚躍,從皖南山區一路悠悠靜靜地向北潺潺而下,賞心怡情,悅目養眼,直抵濤濤不絕的長江。兩岸的故事也如汩汩流淌的江水,口耳相傳,綿綿不絕。有些人,有些事,隨流而去;有些事,有些人,又代代接續,漸漸地沉淀進這片山山水水之中。

江水流至下游,與裘公河合抱環繞出一片廣袤的沃土,這兒就是我們的圩鄉。踟躇圩堤,闖進時光的深處,常常也會閃現一個美麗的念想——“江畔何人初見月,江月何年初照人”,誰是最先踏上江邊這片肥沃土地的文人?誰最先在這里刻下了文明的印記?

當然,我最先想到的還是大詩人李白。天寶十四載(755年),李白55歲,夏游當涂縣,有《當涂趙炎少府粉圖山山水歌》。當涂就在圩鄉的下游。至德元載(756年),他又來到了圩鄉的上游宣城,短暫停留,又到剡中(紹興)避難。寫下了《經亂后將避地剡中留贈崔宣城》。期間,又擦圩鄉而過途經溧陽,留下了《猛虎行》和《扶風豪士歌》。

遺憾的是,搜遍《李太白全集》的一千多首詩文,獨缺歌吟水陽這片圩鄉綠水禾田之作。我有點暗犯嘀咕,此時,兩岸有鬧市,有酒香,有樵夫、漁翁、農人、窯工,李白何不掛帆而駐,素性踏此片田疇,飲幾壇美酒。按他的心性,酒入豪腸,在圩鄉也釀出一片人文的月光。這樣,古詩璀璨星空中,便就有了描寫圩鄉底層人民的詩句。可李白終究是李白。秋水隱隱中,不是任何一方的土地,任意一方的山水,能承載他瀟灑揮遒。萬里長風送秋雁,他揮揮衣袖,沒有留下半片云彩,過龍溪,直奔遠方。

這不能不說是一個巨大的遺憾。也許,此時的圩鄉,還沒有出現足以讓這位大詩人對話的高士?

李白仙逝七十年后,他的第一任夫人安陸許氏的侄孫——許渾任職宣州當涂令。因為一場大風逗留在圩鄉:行進清溪日已暮,云容山影水嵯峨。樽前歸客怨秋夢,樓上美人凝夜歌。獨樹高高風勢急,平湖渺渺月明多。終期一艇載樵去,來往使帆凌白波(《將渡固城湖阻風,夜泊水陽戍》)。許渾是唐代宰相許圉師的第六代孫,大和六年(832年)進士,官至睦、郢二州刺史。一場美麗的風讓他成了在這片土地上最先留下詩篇的大文人。這灣水鄉,因了這樣一段機緣而蕩起了一片文化的漣漪。那一霎那的回眸,成全了小鎮燦爛的一夜。那一夜,詩人的逗留,成就了江上吟誦千年的詩韻。

許渾來時,相距李白經過時并不多遠,那時的水陽已有“樓上美人凝夜歌”的繁華,李白這么一位有情懷的大詩人,扯帆來去水陽江,面對兩岸青山村舍,能沒有詩心勃發?也可能,他曾經駐留過,并曾留下了墨寶,卻遺失在歷史的長河里。

北宋蘇為,天圣四年(1026)以尚書職方郎中知宣州,作為一方父母,已是深入圩鄉,用憐喜的眼光看這方水土了:下田憐沮澤,環堤屹成雉。堯湯水旱時,蓄泄得專利。泥資數斗沃,堨謝千金貴。何物代天工,嘉茲老農智(《化城圩》)。

南宋的周邦彥在對面的溧水任知縣,也因了這里的魚肥田沃,溪女風流,趕來賦詩清賞:清溪再三曲,輕舟信洄沿。水寒魚在泥,密網白日懸。村長但古廟,老樹巢鳥鳶。水陽一聚落,負畈何闐闐。溪女好看客,風流花鈿。王事驅人來,清賞亦所便。獨嗟試百里,推輪見兇年。飛蝗避禾稼,猛虎逃人煙。誰云偶然兒,前達多良賢(《水陽聚》)。

于是,圩鄉文脈,綿綿不盡。

袁旭,姜方奇,李文敏,楊緘……這些先賢人生的足跡也陸陸續續踏上這水陽的三里長街。街的長度和厚度都發生了質的變化,沉甸甸的文化積淀,穿越時空浸潤進圩埂邊的街石上,千年風雨浸濕,使其更加明亮,光潤。于是便有了一座縱跨千年的厚重古鎮,橫渡無數的古津渡口——龍興四渡。

透過歷史迷霧,極目大唐深處,我們看到了這條江上千帆競發百舸爭流,一片繁榮景象。一只遠在長沙的題詩壺,乘風破浪和眾多的長沙窯瓷器一道來到水陽碼頭。千年之后,發現了它。那是2014年,水陽江綜合治理工程之一的下游開卡項目實施過程中,挖出一只殘壺,白瓷黑字,很是潦草,詩曰:上有東流水,下有好山林,主人有此宅,日日斗量金。這肯定不是大詩人之作,亦不在《全唐詩》收錄之列。這只壺在河底沉浸至今,一出世便已千歲,卻因為有了這首詩,風流余韻猶存。它的文化意義猶如那河底卷起的清風,向我們輕輕地傾述著,當時這圩鄉的百姓在生活中,已有了這種文化的需求。

就像圩外的江水和圩內的溝水,有了圩堤間的陡門就相互聯通融合,使得圩內的溝水終年清碧而有活力,生物也呈現豐富性和多樣性。外鄉大儒在圩鄉播下的文化種子也促成了圩內文風逐漸昌盛起來。有宋以來,圩內的各大家族倡辦鄉塾,延師課子,耕讀之風彌興鄉里。唐汝迪,唐一相,唐一澄,唐稷,唐允甲,孫卓,孫襄,鐘震陽,鐘無暇……一批士子通過寒窗苦讀,從科舉之路走出圩鄉,踏上茫茫征途。雖是山川阻隔,故鄉和親人相隔千里,他們卻義無反顧,實踐著修生齊家治國平天下的人生抱負。

這其中,唐一澄的心頭上,卻更多了一份家園情懷。這位天啟乙丑進士,文武雙全,有勇有謀,在泉州曾單騎出城勸降叛匪,聲震朝野,后升至刑部主事。致仕回鄉,把所有的精力都投入到了地方的公益事業和家族事務中。新修陡門,建造醍醐庵,編纂家譜,訓之以辭,約之以規等等。縣志記載,“今唐氏祠規,子孫世守者,皆其所立”。后各大家族皆爭相仿學。不能不說,他引領了圩鄉的風尚,深深地影響了圩鄉的民風。

為了方便鄉族子弟讀書上進,唐一澄在祠堂邊設立書院,并在祠堂的風水塘中專砌藏書樓一座,人稱此塘為書墩塘。同為江南藏書樓,雖與常熟鐵琴銅劍樓、寧波范氏天一閣不可比。但這書墩塘,作為圩鄉讀書人精神上的一種依托,對當地文脈的延續,作用不可為有無之重。漫漫長夜,清風拂水,樓臺上的一燈,又何嘗未曾撫慰過太多的寒窗苦讀的圩鄉學子寂寞的夜晚,成為人們心靈智慧的培養基。直至今天,書墩塘上的書樓雖已煙云散去,書墩塘畔祠堂改建的雁翅中學卻依然書聲朗朗。尊師重教的理念,像大樹的根一樣,深深地扎進了圩鄉這片沃土。在圩鄉,三百六十行,三教九流,最受尊敬的應該是讀書人。

對于寒門小戶的平頭百姓來說,鐘震陽在圩鄉有著極具典型的示范意義。圩鄉人對今天的鎮長可能不知道是誰,但沒有不知道300年多前的這位先賢“鐘百里”的,特別是讀書的學生。

縣志記載,鐘震陽,字百里,少孤貧,寄食舅氏鄭世德,以師事之……屢困小試,年及艾始舉崇禎庚午鄉試,辛未聯第……裁一時古學,聲噪京師。

大家掛在嘴上的一句話——“鐘百里要發,河里淹死鴨”,就是專指鐘震陽參加“高考”的傳奇故事。河水是鴨的故鄉,鴨怎么可能溺水而亡?

鐘百里年進半百卻屢試不中,鄉里人對他的科舉之路已不抱希望,認為沒有“發”的可能了。至及艾之年,鐘百里卻壯志不已重整旗鼓再出發。臨行前,去看望舅舅,實在沒有拿得出手的禮物,就捉了一只老鴨去。過河時,因渡船人多,鴨放船艙怕人厭煩,就讓船工把鴨籠栓在船稍的水中,船壓竹籠,籠困老鴨于水中,待渡船緩緩地渡到對岸,可憐的老鴨已被活活地悶死在籠中。事出反常應是兆。這年,他果然金榜題名。

這個故事在我們兒時,每一個夏天的傍晚,都會在乘涼的竹床上,被大人們演繹的活靈活現。

鐘震陽通過科舉擺脫貧困,躋身上層行列。昔日田舍郎,今登天子堂。用讀書改變命運的走向,他為多少圩鄉莘莘學子樹立了一個不可磨滅的精神楷模,激勵著圩鄉子弟立志高遠,憑借寒窗苦讀,成就自己,成就一番事業。也引導著每一個家族有識之士重視教育,尊重先生。

多少既沒影響也沒名氣,除了夢想和才華一無所有的農家子弟,因此便有了奮志云窗,希心桂籍,崛起于茅舍寒室之間的希望。他們深悉即便出生貧寒,如果足夠堅強,在時代潮水中都有機會做一個弄潮兒。白云總能飄過一個又一個山頭。

民國時期圩鄉知識分子的典范不能不說丁光燾先生。先生是

上個世紀三十年代中期上海法政大學的優秀畢業生。他獨秉清志,剛正不阿,對于南京首都地方法院和南京憲兵司令部兩處交相延聘的函電,均婉言謝絕。嘗自箴曰:“與其以筆代刀以求富貴,不如以筆代耕教書育人”,與其同流同污,毋寧潔身自好,他拒絕參與官府召開的一切會議,也拋棄了一般的世俗應酬,潛江湖而求清凈,于鄉里置一塾館,煙霞碧水,風清月朗,講經授課。無為萬世開太平之雄心,卻有為生民立命,為天地立心,為往圣繼絕學的志向。他自編教材,注重傳授新文化,新思想。二十余年,培養學生千百計。

先生的士大夫格局在這裘公河畔找到了感覺,得到了涵養。耕讀之余,他曾將父親睡齋公所作古、近體遺詩,纂成《栗村詩稿》,并自著有《光燾文存》《文壇雜憶》《讀書雜記》及《寓言選百篇》《冰玉堂驗方選編》,洋洋數十萬言。孤傲化作了涓涓細流,才情變成了字字珠璣。

傳統的江南農耕社會,既講精神又論物質。風月無邊,詩酒年華,有了詩情的催發,粗糲的底層生活也自然變得有滋有味,柔風細雨里的書香墨韻過濾掉了所有人生的苦難,讓先生本身在圩鄉成了一道獨特的風景,成為了圩鄉學子心頭偉昂的坐標。

可是,天不假年,先生去世時僅四十有六。過往的苦痛,仿佛一縷白云隨風飄過,我們無從探知先生晚年內心曾經的驚濤駭浪,他應該是用信念把自己一生的風霜化作對生活的平淡堅守。

碧水青山,古韻悠長。

江上往來多,必有吟詠人。歷史的長河中又有多少先人的吟誦散落到這碧波濁水中,猶如風吹塵埃,無影無蹤。但對文化的重視在圩鄉已如春風夜雨,潛移默化的滲透到平民百姓之中。

最近我們在為打撈那些失落的或漸將湮滅的宣文化故事,做了一個百集的《故事里的宣州》短視頻。幾集播下來,有人打來電話說在我的老家發現了一套完整的《唐氏宗譜》。

于是,這個初夏的午后,我們來到了圩鄉深處的唐良峰家。門前,一簇簇繡球花,開得十分熱烈,紅的燦若艷霞,白的潔凈無暇。他從垾子的蟹苗塘剛撈取水花生回來,滿身汗水。洗完臉就帶我們走上了他家的三層閣樓。閣樓的正間供著一尊菩薩,菩薩前香火繚繞,燭光閃爍,拜墊、香案、燭臺一應俱全。哦,今天是五月初一。他應該是一個虔誠的佛教徒。他從菩薩的右側挪出一個紅漆斑駁的譜箱。搬進偏房,打開鎖,取出一本本家譜。那一瞬間,宛如一蔟歷經滄桑的花草從久遠的記憶中散發出醉人的芳香,清晰的年輪在這隱駁的箱子里走出,驅走了多年的羞澀,穿過歷史的煙塵,撲面而來。我輕輕地撫摸著依然有些簇新的家譜,簡直不敢相信,百年煙塵,它躲過了民國二十年那場堤潰圩漫的大水災,逃過了日寇的燒殺搶掠,還是這么完整,這么清晰地呈現在我們面前。一數,42本,除了有一本一角殘留著一絲焦糊狀,無不平整完善。這是我在圩鄉發現的唯一一套民國初年印制保存如此完整的家譜,也可以說是圩鄉唯一傳承下來的一套家族類叢書。心里不由得對眼前這位淳樸的村民表露出深深的敬意。

一番閑聒,年近七旬的老唐道出了他親身經歷的家譜保護故事。

那年冬天,漫天大雪。父親唐佑玉駕一葉小舟照例把從溝里捕來的鯉魚送到他的東家——大先生唐石亭家,大家都知道唐先生就喜歡吃鯉魚。雪像天上拋灑的棉花,一朵朵飛舞而下。欲把這通衢大溝嚴嚴實實地填滿,落進水里,又化作雪水,終是無奈而徒勞。唐佑玉多少年都沒有見過這么大的雪了。他見到了臥榻上的東家。東家強打精神帶佑玉來到空蕩蕩的書房,挪出一個紅漆木箱,一反常態拉著唐佑玉的手說,這是一箱家譜,我是無力保存它們了,你搬回去,替我好好收著。

第二年春天,被春雨按捺了好多天的柳樹芽桃花苞,被陽光一個個拽醒了,潦塘兩岸,頓時柳煙如云,桃花綻放,一片無邊的繁華迅速撒滿兩岸,引得水中的魚在躍動,野鴨戲水,唯有灘上的蘆葦還是舉著枯瘦的身軀,沒有醒來。這個春日,唐石亭離開了人世。自此,唐佑玉,這個大字不識一稻籮的農民,人生中便多了一項使命——保藏“唐氏宗譜”。

“四清”運動在全公社轟轟烈烈地展開了,工作隊進駐到生產隊,一家一戶動員主動上交各類“封資修”的老東西,唐佑玉家的一套家譜自然也在其中。唐佑玉把譜箱上的“唐氏宗譜”四個字用刨子刨去,改作了衣箱。家譜裝在一只湖苞中,準備埋到竹園里去。等他挖完洞回來,生產隊長已帶著工作隊隊長,把他家家譜背走了。唐佑玉想,無論如何不能讓他們把譜燒掉。

他帶著當年僅九歲的兒子唐良峰劃著一只小鴨殼船,來到趙圩村,把船停在了唐賢公家門口的河埠頭。唐賢公家有一位工作隊員正在督促焚燒剛剛收來的家譜。佑玉就和賢公配合著與工作隊員聊起了家常。小良峰在燒家譜的灶間外偷偷地張望。地面散落了一大堆舊書舊譜,一位小姐姐正在一本一本地往灶膛里扔。自己家的湖苞就在灶膛邊緣,眼看著小姐姐正拿著湖苞上面的一本家譜揣進火中,小良峰急了,悄悄地從狗洞鉆進了灶間,朝小姐姐眨眨眼,從火中搶出他家的那本譜,迅速地踩滅火頭,把一湖苞家譜悄悄地從狗洞里拖出去,搬上船。

雨落溝面,濺起一片如煙的水柱,小良峰把蓑衣緊緊地蓋在湖苞上,光著頭,淋著雨,劃動著小船,家譜像一個嬰兒,在風雨中安穩地酣睡在船艙,它不知道,它剛剛躲過了一場火劫,差點又遭遇一場水災,載著家譜的小鴨殼船,在水面行駛無滯,很快就到了自家的船埠頭。

唐佑玉走回家,看到一湖苞家譜妥妥地兀立在昏暗的墻角,立即把自家唯一的米缸騰了出來扛到竹園,埋進挖好的洞里,再把一整湖苞家譜穩穩地放進缸中,在缸沿擔上木板,覆之細土、雜草。這才長長地松了口氣,安心離去。

自此以后,每年唐佑玉都要在六月六這一天悄悄地挖出家譜曬一曬。1974年,生產隊里并莊,唐佑玉硬是拖著不愿往大村子上搬遷。已是生產隊壯勞力的唐良峰知道父親是怕搬到大村子后每年曬家譜就不方便了。

三年后,唐佑玉生了一場大病,臨去之前,對著兒子再三叮囑,一定要保護好家譜。

從此,唐良峰視譜如命,從不輕易示人……

有位哲學家說,一個人不可能走進同一條河流,但一條河卻承載了無數人精彩的故事。

這是偶然,又是必然。聽著老唐的敘述,我翻起譜書中《文苑》卷,讀到了先賢唐汝迪和梅宛溪的詩:

玲瓏水面八窻開,云凈天空鳥往回,靜把床頭羲易玩,不聞花外俗車來。

一縷身居陋鄉不改悠閑之操的清風,從古譜中徐徐吹來,滿屋溢香。是的,山中甲子無人問,每到春風鳥自啼。李白當然不會局限于在一個時代,或者說每一個時代都有光焰璀璨的李白,這片天地,雖無高山峽谷可觀,大漠孤煙可賞,但它那一汪清水,一捧沃土,終是可以滋養一份文脈的傳承。

歷史的長河中,個人雖然那么渺小而微茫,你縱有千般萬般本事,也難脫風云際會的裹挾,如夏天的暴雨來時,緊烈而漫密,茫茫原野,何處何從?但,若能像唐良峰父子這樣于這大雨中,呵護好一箱譜書而不致受潮,這已是對文化傳承所作出的杰出貢獻了,是一個人無上的功德。實在比無數的侃侃而談,陷于宏大敘事而不落實地不知要有意義多少倍。一個人的價值不在于生命的長短,而是在一生中,卑微的靈魂可曾向著陽光閃爍過哪怕一縷光芒。

一江流水,孤月心明,清靜無染。

時國金(筆名清琪),中國散文學會會員,安徽省作協會員。有作品發表于《鐘山》《清明》《散文百家》《散文海外版》《詩歌月刊》《中國鐵路文藝》《安徽文學》《西湖》《青海湖》《朔方》《散文家》《青春》《雪蓮》《生態文化》《翠苑》《太湖》《作家天地》《百花園》《青年文學家》《散文選刊》等幾十家報刊。有作品被《散文海外版》等選刊轉載。多篇文章入選《母親河的回憶》《碧水青山》《開屏》等散文集。曾獲首屆羨林杯生態散文大賽一等獎,“大地上的圖景”——慶祝中國共產黨成立100周年原創散文大賽一等獎。