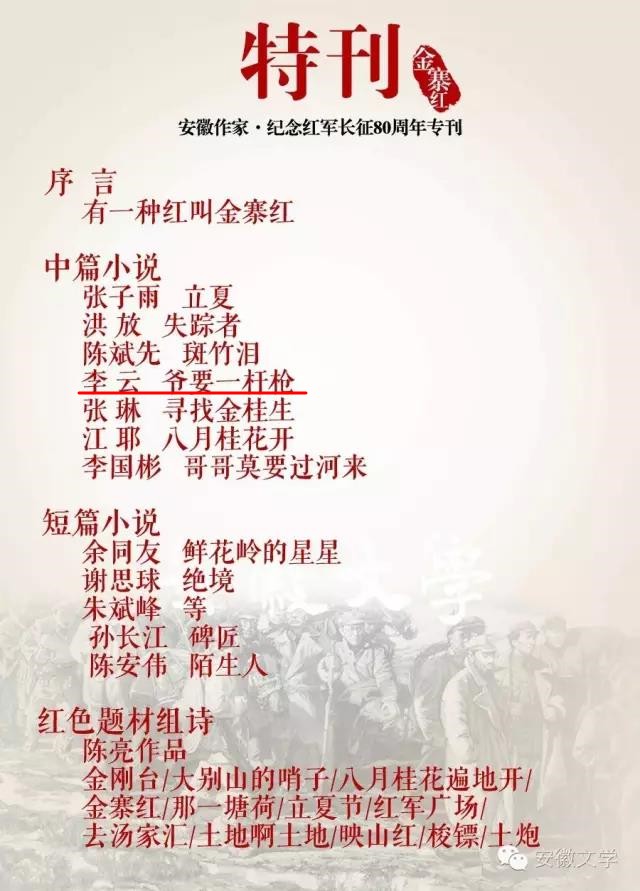

發布時間:2020-09-17 來源:安徽省作家協會公眾號 作者:李云

爺要一桿槍

李云

爺說:男人生來胯下就有桿槍,那是祖上給的,不算啥。長成五尺漢子了,自己就該肩上扛上一桿槍。

爺說:有了肩上的槍,才能保護老婆孩子,才能保護土地莊稼。

爺還說:有了肩上的槍,才能護住胯下的那桿槍。

爺說這些糙話時,他已是十八歲青桿漢子,那年是民國十八年,還沒到喝立夏酒的初春,也是鄂豫皖三省剛剛“鬧紅”的時辰。

爺說過讓金家寨老人記到至今的許多粗話。

金家寨沒被大水淹成梅山水庫時,爺的許多警言絕句似的話語被碼頭客們四處傳揚,使許多皖西客、湖北佬、河南漢子都知道爺的大號——金家寨的山虎。

爺就是后來的紅軍戰士——廖山虎。

一

聽老人們說山虎和槍有緣。

說他抓周時,在琳瑯滿目的禮品盒里沒有去抓糖果、毛筆和算盤,卻伸手抓的是一支木頭玩具槍,山虎的老舅教書匠吳子軒見狀就停下夾肉的竹筷,頓了頓,用深凹在眉峰下的目光打量這虎頭虎腦的娃,說了一句讓山虎爹犯愁的話:“這娃是行武的料。”說完一昂一脖子把“漆家十里香”土燒酒一杯飲盡。

山虎爹嘟嚕了一句:“好男不當兵,好鐵不打釘,當兵有辱我廖家門風,他舅你看我七房單守他一個男娃,這兵荒馬亂之年,有個閃失,不絕戶了?再說了,他當兵了俺家里這六畝薄田誰來種,這廖家門頭子誰來頂?”山虎爹一搖手說:“不行,得重抓。”

吳子軒斜了一眼姐夫說了句:“還興抓兩次的?方圓兩百里有這規距嗎?這是命!你看你出息樣兒,這世道當兵我看沒有什么不好,最起碼不受人家欺負。”

“我不管什么規距不規距,就得重抓。”山虎爹執拗著。

第二次抓周,山虎娃還是抓的那支木頭槍,并且抓住了就不放手,像焊在手上了。山虎爹去奪時,山虎胯下的小水槍,呲了他爹一臉尿。

吳子軒看著哈哈大笑起來。他看到山虎那胯下的肉槍,暗道“是條漢子”。當然,吳子軒只是教書先生,不是算命先生,他不知道山虎后來會縮陽。

長大后的山虎說:是漢子一定要有一桿槍是有原由的,他被漆家三少爺漆龍用槍打傷后,就發誓要弄到一桿槍去報仇。

按說漆家三少本不該和小戶人家廖山虎有什么過節,犯不著。

漆家是金家寨頭號大戶,有千畝良田和萬畝山場,酒坊、商鋪、當鋪、油坊從金家寨、商南城到安慶、蕪湖、揚州、武漢等地有幾十家分店分號。漆家三位少爺也個個都是有頭有臉的人物,有在天津衛當師長的,有在武漢城開洋行的,留在家里的是漆家老爺子和他的三少爺漆龍,這漆龍更是一腳踏三省赫赫有名的爺,他招兵買馬弄了個民團,整天里愛提溜著馬鞭,帶著三五馬弁踱在街上,像在巡視自己的城邑。他看上去清秀斯文,渾身卻冒著一股邪邪的蠻橫氣。

平日里廖山虎這個山里伢子根本是見不到漆家三少的,怎么就結下梁子了?這不是鬼鬧的,世上本沒鬼,是人找的。這事說來怨吳家五丫頭辮子。辮子是山虎的五表妹,對!就是吳子軒的五朵金花之一,她最小的女兒。

辮子長的俊俏,比她四個姐姐還好看。她四個姐都是皖西出了名的美人,金家寨有句俗語“斑竹園里無湘女,吳家五女賽貴妃”,還有句渾話“看一眼漆家大院你或許記不得,望一次吳家王五女你肯定忘不得”,說的就是吳家五朵金花長的出眾。吳子軒沒兒,送出門四個閨女后,心里就空蕩蕩的,過去滿眼吱吱喳喳的翠鳥飛走后,他覺得該壘個巢,引一個鳥住進來,不然自己這只老家雀死都沒人知道,就起了心思要招山虎為上門女婿,把辮子許給山虎了。這是親上加親的事,那年頭表兄妹通婚正常,就跟過年放炮、殺年豬一樣平常得很。

辮子和山虎都知道大人說的這樁親事,心里頭都如拌了蜜似的甜滋滋的,只是再見面就有點不自然,也少了話,大多時辮子是跟山虎娘在一起說著悄悄話兒。

兩家說好年底收完莊稼就把他倆婚事辦了。這是這個冬天最暖和的一句許諾,也把山虎的美好憧憬給點燃了。

冬天這只狗還沒被春天那枝青竹桿攆走時,山虎就赤腳去泥塘挖塘泥,挑到自家田里漚肥,他想一開春就把稻谷撒下去,讓稻苗早點長出來,他的這般舉動,引來鄰居家的大旺的譏笑。

“山虎你是盼著早下稻谷,早收成,好娶辮子吧?”大旺和山虎同歲,因家窮,至今還沒媒婆幫他提親呢。

“我娶你妹子!”山虎心思被大旺說破了,惱了,虎著臉說。

鄰居家的大旺就砸過來一團干牛糞餅,回敬了一句:“我妹子是你姐。”

接下來,兩個青年自然開始了一場搗皮拳頭“游戲”。

他倆一鬧,引來了兩家的一只黑土狗和一只黃土狗在旁邊轉著圈兒的狂吠不止,仿佛是為他倆勸架,又好像擂鼓助威加油吶喊。它倆的狂叫驚了老柳樹上的一群灰喜雀撲哧哧的飛向不遠處的竹林里。

吳子軒踱著方步走過來,也不拉架,搖搖頭,對拉架的姐夫說:“孩子們皮癢癢,生虱子了,隨他們扯去,不要拉他們。”

說完在山虎爹埋怨的目光中徑直出了村口,也出奇,他倆也停了手,相互瞪了眼,各自干自己的農活去了。山上吹過來是一股漸暖的風。

二

后來老人們說,山虎和辮子出事是有兆頭的,說山虎領著辮子出村口時,有只烏鴉一泡屎滴在山虎的新藍棉襖上。也有老人們說:不怨鳥,就怨辮子不該在商行唱淮調,唱淮調不該唱得那么好。更有老人們說:說一千道一萬,他倆打初就不該去金家寨逛廟會。

逛金家寨正月十五廟會,是當地風俗,由于金家寨地處皖鄂豫三省接壤處,是重鎮碼頭,這正月十五廟會歷來是人們最熱鬧的去處,往年辮子都是姐姐領著去城里,這一年她被山虎領著去的。

山虎出門前,爹給他一塊大洋,娘又悄悄塞來一塊,還叮嚀道:“記住給辮子買一塊揚州府產的錫盒的雙面鏡,要到西鳳祥商行去買,你妹辮子喜歡那鏡,她四個姐姐都有,她不少念叨過。”

山虎嗯了一聲,就頂著正月十五的陽光出了門,那陽光如幾千條小細柳輕輕抽過了全身,癢酥酥的,更像十五條小狗舔過腳心一樣。麻麻的,他身輕如燕有種躍躍欲飛的感覺,舒坦得很。

村口老槐樹下,辮子站在那里好像一株盛開的梅樹,挺拔、幽香、美艷。她穿著對襟的桃紅色小襖,下身是藏青藍的棉褲,挽個碎花包斜倚在樹干,水靈靈的目光望著大步走來的山虎蕩漾著幸福的甜笑。

山虎看到辮子深情地望著自己,竟然有點忸怩起來,“俺們走腿趕路進城。”說完就跨步走在前面,辮子小媳婦似的跟在后面。

就在這時,村口彎拱石橋下,大旺突然喊了起來:“小兩口,手拉手,出村口,逛個城,親個嘴,生個娃兒回!”

山虎站在橋上瞪了他一眼:“你不喊會啞巴,我回頭再找你算賬。”

大旺卻照樣戲鬧并領著幾個屁大的孩子繼續大聲喊,唱山歌一樣,史河的水被他們一喊,仿佛激蕩起來,水流得更歡快,捎著童謠流向遠方。

村民們聽到這童謠似的鄉村俚語紛紛望過來,發出哄笑,于是又有年輕伢子也跟著喊起來。

辮子一見這陣勢漲紅了臉,咬著一口銀牙氣得罵道:“你們一群死伢子,看我得閑拿針縫了你們的嘴。”

山虎拉著她手說:“俺們跑吧。”說完拽著辮子跑向去金家寨的官道,把一陣陣笑聲甩在了身后,此時,他倆多像早春銜泥的燕子成雙成對地飛著。

很多年以后,村口的老槐樹仍然記得這一天,老槐樹上棲息的鳥兒們也記得這一景,因為,這兩位青年男女從此再也沒回過村,這對燕子沒有銜泥回來,更沒有壘巢生子,人生就是這樣無常。

或許,真的該當要出事。

當山虎和辮子踏進西鳳祥商行時,堂里一口停了十多天的大座鐘,當當地響了十一聲,鐘的指針指向的十一時四十五分,這是午時三刻的點。

聽說這座鐘是從德國進口的,大座鐘高約二米,印花鏡面,鐘擺和鐘座鎏金嵌五色寶石,是西鳳祥商行鎮堂之物,每隔一個時辰就會清脆鳴響,那聲響能傳半條街,而且每次鐘鳴時都會從鐘里走出半尺高的一群小仙女偶像跳起舞來,甚是奇特,引得金家寨和商南城人排隊來看這西洋鏡。據說這鐘要二百多個大洋,乖乖,那得值十多畝地的價錢,山虎爹看過后曾咂咂嘴。但這幾天大鐘卻不走了,從南京請來一個洋人也沒有修好,那洋人喪氣地回南京,并說:“奇了怪,沒壞呀,怎么就是不走了?”

當山虎和辮子興致勃勃地跨進大堂時,這鐘卻莫明其妙地響了,只是響得不是好時辰,是個兇兆,午時三刻是殺人天。

山虎和辮子看完了那群小仙女偶像跳完一曲舞退到鐘座里隱身后,就滿意的來到柜臺前挑選雙面鏡子。他倆都說趕對了時候,不然又要等上一個時辰才能見到小仙女們。

辮子執鏡照著自己時,鏡子的那個女子真的很美,鏡子里面的女子是自己嗎?辮子仿佛一下不認識了,一雙丹鳳眼,寬扁光潔的額頭,挺直鼻梁懸膽似的,紅殷殷的唇吻,還有那滿頭的油亮亮發際,她認為鏡子里辮子是別人才對,或者是月份牌上的美人才是。

“娘啊,這是我嗎?”辮子自言自語地說,“丑死人了。”

正在掏錢的山虎接了一句:“不是辮子,還會是大旺?”說完也看了看辮子一眼:“是你,錯了讓店里賠我一個。”

“死樣子”,辮子嗔怪。辮子看到鏡子里的自己和山虎都臉紅起來,她仿佛看到拜堂那個時刻,不由得就哼哼起她喜愛的淮調來。她黃鸝似的歌聲,讓原本熱鬧的商行,一下靜了下來,不少人噤下聲,側目望過來。

這時,從二樓木梯子走下一位爺,也駐了步,居高臨下地打量這個山妹子,他就是漆家三少漆龍。

漆龍長著一張清瘦白皙的臉,唇上是修剪整齊的八字短胡,他上身穿一件黃牛皮夾克,下身粗呢馬褲,腳蹬一雙鹿皮色皮靴,斜挎著槍帶,左胯上是一個露出紅纓的栗色槍盒,他左手推了推金絲邊眼鏡,右手彈了彈煙灰,大步地走向辮子。

山虎沒有注意漆龍的到來,只是和商行伙計在討價還價。

“不用付錢,這枚鏡子,算俺送給這位姑娘了。”漆龍瘦削的臉上浮著淺淺的笑意,吐著一口煙,淡淡地說,口氣挺溫和。

山虎轉過身來打量著廖家三少,皺起眉頭回了一句:“憑什么要你付賬,你欠我的嗎?我又不認識你。”山虎很討厭那口煙飄在辮子的臉上,

辮子停住哼唱淮調,輕咳了兩聲,大概是被那口煙嗆了。

“笑話,爺怎會欠你的,只是這位姑娘剛才唱的那歌我愛聽,再唱一段怎么樣,這店里東西你可以隨便拿,這店是我漆家開的,哈哈。”漆龍落座在店伙計搬來的青檀木官帽椅上,他的穿長棉袍、扛漢陽造的跟班漢子捧上了紫砂壺。漆龍咂了一口六安瓜片茶水,抽了一口雪茄煙。他彈彈煙灰,又說:“怎么樣?唱吧。”

“誰稀罕,我們走。”山虎拉著驚恐的辮子要走人。

“走不得,俺還沒聽夠淮調呢,咋能走哩。”漆龍用手帕擦拭一下眼鏡上的灰,不戴眼鏡的那雙目光泛著山豬拱食的光澤。

店里人趕忙躲到堂外,他們知道漆家三少蠻橫勁又上來了,又有人要遭罪了。

“不理他,他吃了惡人屎了。”山虎拽著辮子向店門前走去。

“滾回去。”幾位扛槍的漢子排成一堵墻,堵了道,霸了門。

“你們想怎么樣?”山虎怒視那似笑非笑的漆龍。

漆龍慢慢踱著步走過來,湊上前打量著向山虎身后躲的辮子說:“你不愿在大庭廣眾之下唱,哪就到俺漆家大院里去唱吧。”

“俺不去,憑什么要唱給你聽,你是閻王呀!”辮子急惱的罵了一句。

“你真說對了!俺就是金家寨的爺,就是金家寨的王!”漆龍說完仰頭大笑并大步的走出了店門。

漆龍手下推開山虎,把辮子一架,拎小雞一樣架出門,塞進那駕馬車轎子里,山虎沖過去大嚷:“你們是土匪啊,光天化日敢搶人呀。”

站在馬車上的漆龍一揮手,對手下跟班的漢子們說:“把這山里野小子扔到河里去!”說著讓馬夫趕起馬車,絕塵而去。

漆龍的手下吆喝著圍過來,把憤怒的山虎抓住,甩麻包一樣拋起,扔到冬天的史河里,濺起很高的浪花。那浪花吞沒的,還有山虎拼命的喊聲。

街面看熱鬧的人心揪起來,看著山虎沉下去。淹死人了,鬧出人命了,膽小的街人趕緊朝家跑去。

從空中向河里飛落時,山虎剎時腦中一片空白,他不知事情怎么就這樣發生了。他想喊叫想罵人,一張口就被河水嗆住了。刺骨的河水使山虎突然清醒起來,他奮力地浮上河面,拼命游向河邊。他爬上了河岸,河水的冷讓他全身澆了熱油一般發燙起來,他踉蹌地向西鳳祥商行走去。街人悄聲讓開一條道,眼神追逐而去。山虎豹眼圓睜,仿佛滿街都是他的仇人。他渾身發抖,顫抖中他竟聚不了力量,覺得整條街都擠壓了過來。自己仿佛是快要擠扁碾壓的一只青蛙或一只螞蟻,他癱坐在青石板街頭,一會兒,他扶墻站了起來時,他拾起兩塊磚。他想把那個店面甚至整個金家寨全都砸碎,把這個冬天砸碎。

他踉蹌地沖進了店里。

他揮磚向剛才漆龍坐過的官帽椅砸去,向那座大座鐘砸去。

嘩啦聲中,他看到大座鐘的鐘罩玻璃碎了一地,隨玻璃而碎的還有那群小仙女偶像,山虎心里仿佛河水決堤了,涌出一股莫明的狂笑。

就在這時,他聽到一聲啪的聲響,覺得自己被一只大錘打在左肩胛上,又好像被燒紅的鐵條捅了一下,他還沒整明白怎么回事,就被彈了出去,飛了五六米,轟然倒在地上。他在失去知覺前,隱約聽到一句話:“把這山匪拖到縣衙治罪去。”他認定那聲音是漆龍的,那么,打在他左肩胛上的一槍一準是漆龍打的了。

“俺也要有一桿槍!”山虎就是從那時生下這個念頭的。

三

山虎蘇醒時,是在商南縣城的黑牢里。

他跌跌撞撞地沖到牢門,大聲喊著:“俺沒有罪呀,他漆家搶人,才該關呀,放我出去,我得救俺妹。”長長的黑色長廊盡頭是一盞昏暗的油燈,一晃一晃的。喊了半天,沒有人理會他悲愴的呼喚和哭訴,山虎絕望地大哭起來。

“辮子——俺妹哎,你這下可遭罪了。”他的淚水流下臉頰,落在血衣上。

“孩子,別喊了,他們現在不會搭理你的,到這里沒有不冤的。”一個沙啞的聲音從他身后傳了過來。

山虎循聲一看,沿墻的草鋪上坐著一排漢子,其中,一位長著絡腮胡子的長者伸出戴著手鐐的手,拍拍鋪沿說:“過來躺下,你受傷了,要養傷,快躺下留點力氣吧。”

山虎絕望地爬了過來,聽話地坐在草鋪上。

“孩子,快把你濕衣服脫下來,你這樣會生病的。大疤子,把你棉被給他蓋上。”戴鐐銬的長者朝著一位疤瘌眼的犯人說。

山虎這才感到冷,周身酸痛起來。他這才看見自己的左肩胛有一個洞眼向外流著血水。

幾位犯人按照戴鐐銬漢子的吩咐,給山虎脫光了濕衣服。

突然,疤瘌眼尖叫起來:“先生,先生,出怪了,這家伙是個二胰子。”

犯人們朝山虎襠上看去,只見山虎的那桿肉槍縮成一歲龜的龜頭,下面兩個鴿子蛋不見了,是一團臟皺的雞胗皮。

山虎忙摸了一下襠,嚇了一跳,沒有家伙了,就和大鼓書戲文中說的太監一樣,下面沒有了,俺不是男人了。

他突然感到天旋地轉,脊背骨好像被人生生抽去一樣,一下癱軟如泥。他忘記了左肩胛的槍傷,大叫了一聲“我的天爺爺呀!”就眼前一黑一頭扎在草鋪上昏死過去。

“急火攻心,寒濕入腎,讓他先睡一會。”戴鐐銬的長者說。

“先生,這小子怎么沒有卵蛋了?”幾位囚犯好奇地問。

長者擺擺手上的鐐銬:“他呀,可能是縮陽了。”

“好治嗎?”疤瘌眼睜著一大一小眼睛問。

“也好治,也不好治。心病只有心藥治,嗨,保不齊這人就廢了。” 長者嘆了一口氣,“可惜了一條漢子,苦命啊!”接著連忙吩咐其他犯人說:“你們快把他棉衣擰干,水放在尿桶里一點不敢灑了,這是我們救命的水。”

幾位犯人趕忙去拎尿桶,擰棉衣,戴鐐銬的長者又說:“先把尿桶里尿堿給我摳幾塊下來,尿堿能治槍傷。這孩子槍傷能好不能好全指望它了。”

黑牢里人影忙碌起來。窗外,零星的爆竹聲提醒著人們,春天已經來臨。

大牢里似乎囚著個漫長的夜。山虎發起了高燒,迷迷糊糊地昏睡著。究竟昏睡了幾天幾夜,他自己不清楚,只是有時醒來時,見到那位大胡子的長者慈父一樣給自己喂湯,給自己換藥布。

大多時間,山虎是在惡夢中掙扎著,在夢中,辮子哭著喊他:“哥!快救我呀”;在夢中,舅舅在指責他:“你這個慫包樣,你連你妹都保護不了,你還是男人嗎,你還我的辮子”;在夢中,爹在罵他:“你這個惹事的,你這個逆子呀,你這禍惹的天大,這怎么收場,你是要了我的命了”;在夢中,漆龍走過來,拎著那柄烏黑發亮的槍得意地說:“你斗不過我,我有槍,你跟我斗啥子,哈哈哈……”;在夢里,他被漆龍追得四處奔跑,卻又總是逃不脫,躲不了……山虎又驚又氣,又喊又叫,他在惡夢中驚悸,有時夢魘,仿佛巨石壓在自己胸上,呼吸困難,窒息到死的邊緣。好在,他每每被大胡子長者的手有節奏的拍子拍醒或入睡。長者哼著的無字歌如母親的催眠曲,使山虎得到慰藉,只不過這個催眠曲還伴著鐐銬的嘩啦啦的聲響,增加了催眠曲的獨特效果,使山虎一輩都不會忘記。

不知道是第幾日的中午,山虎被拖上了堂。

他被驀然而至的冬天陽光刺得睜不開眼,他嗅到久違的青草和樹葉的味道,他多想看看綠色,多想呼吸幾口新鮮的空氣啊,他覺得心里的芽兒吐青了。他看到大堂之上,坐著一個穿制服的胖子,想來應該是縣長。大堂之側的太師椅上坐著是的漆龍,他架著二郎腿,依舊抽著那粗粗的雪茄煙。他斜了一眼山虎,見到山虎蓬頭垢面的樣子,白凈的臉上浮出涼涼的微笑。一股酸臭腥膻味從山虎身上散發而來,漆龍不由得皺起眉頭,挪挪身子避開。他坐穩身子,捺了捺那粟色的槍盒,好讓那槍更多地露在外面。山虎心里燃起火,掙扎著想沖過去和他拼命,可他被五花大綁著,繩子深深地勒進肉里,一動就痛。兩個當兵的把他的頭按得很低,像進香鞠躬的樣子。

從眼角余光里,山虎看到蹲在大堂下捧著一張愁容的爹和氣得全身發抖的舅舅。這禍事是自己惹的,讓爹和舅擔驚受怕了,山虎不由得流下了眼淚。

庭審的內容和環節有哪些,山虎已經完全不記得了。他只記得最后胖子縣長宣布的判詞大意:犯人廖山虎肇事行兇,砸毀了西鳳祥商行德國造鍍金自鳴偶戲西洋大鐘一座,價值二百五十塊大洋,折合良田二十畝,山場十畝。該鐘為漆龍所購,廖山虎損壞當認價賠償,如不認罰,犯人廖山虎入獄十年。良紳漆龍乃金家寨首善之人,好善樂施,邀請吳家小姐吳辮子到府上唱歌敘話,兼探討淮歌民俗,當屬人之常情,人間雅事,禮意往來,無半點過錯,不追其責。

山虎氣得眼前一黑,他真想奪下漆龍粟色槍盒里的槍,朝眼前的黑天黑地開上一槍,讓天流出紅紅的血來。

“我認,我認賠!賣田賣房,我都認,只要放了我兒。”山虎爹聽完縣長的宣判就連連磕頭了。

“你個冤大頭,慫樣!俺不認,他搶了俺閨女,又打傷俺外甥,我們還要給他漆家賠錢,這是哪家王法定的條令和道理。”吳子軒沖到縣長面前理論。

“現在是民國,一切講理講法。”胖縣長把桌子一拍:“刁民訟棍,再無理取鬧,連你也關了。”

吳子軒用手指著胖縣長:“我到省政府去告你們!你們這些貪贓枉法的東西,俺不信欺男霸女就沒有王法管了。”

漆龍起身迎向吳子軒:岳父大人,您老消消氣,辮子嫁給我,怎么也比那山上野小子強啊,俺是真心對她的,讓辮子嫁過來,俺就不要他賠錢了。

吳子軒盯著漆龍看了眼,呸了一口痰,罵道:畜牲!然后憤然地一拎棉袍走出縣衙門,身影好似他另一件棉袍被他拖著漸遠。

漆龍淡淡一笑,擦了擦臉上的痰,朝著吳子軒的背影喊:岳父大人,您老別走,俺們合計合計。

“不賠不行,先把犯人廖山虎押回大牢,上手鐐腳鐐伺候著。”胖縣長對著堂下喊。

山虎被倒拖驢一樣拖出大堂,他嘶啞的嗓子喊道:“爹不能賣田不能賣地,讓我死了算球了。”

山虎爹抹著淚,如被打了一棒的狗嗚咽著。

三個月后,當山虎爹把田地房產賣了,又把東湊西湊的二百五十塊大洋交到衙門贖人時,傳出的消息是:廖山虎已經越獄逃跑,上了金剛臺鮑大金牙匪窩當土匪去了,所以,所交大洋沒收,充資官家,用于繳匪。

山虎爹聽到這話,推開攙扶他的大旺,向縣衙堂上沖去:“你們還我的兒。”他沒沖出幾步,就被縣丁們用槍托揍倒在地,接著是一頓暴打,直到奄奄一息才罷了手。

大旺背著滿身是傷的山虎爹往家趕,可山虎爹沒到家,就在大旺的背上沒了氣息。大旺聽到山虎爹說的最后一句話是:“告訴山虎,扛搶當兵去,不要再受人欺負啊。”

山虎沒能給爹送終,也沒有看到漆龍娶了他的女子——辮子。他真的上了大別山,不過,他沒有入匪,他一直記得大胡子長者的那句話:你們能逃出去,一要搶槍,二要找到蘇黨。山虎和一起越獄的人搶了兩桿槍,不過沒有找到蘇黨,所以他們一直在大別山里潛伏,游擊,艱難地生活著,如幾只野獐東竄西竄在大山密林里。

他們的兩桿槍是毛瑟槍,但那槍山虎沒有摸的份,疤瘌眼說,二胰子摸槍,霉氣得很。山虎只能用目光一遍遍地撫摸那兩桿槍,他知道自己不是男人了,但不甘心不是男人,他心里暗想,不能沒有槍,沒槍,就不能報仇雪恨了,如果不能報仇,自己就真的是慫人了,真的是二胰子了,那樣活著又有什么活頭。他一直想伺機弄一桿槍,誰能給他一桿槍,他就賣命跟誰干,但這個機會始終沒有到來。他常常憂郁地望著大山的遠方,呆呆的。

四

大別山的猴子洞里,六位越獄者圍在火塘取暖,并激烈地爭吵著,爭吵的焦點是他們何去何從的命運歸屬。金剛臺老爺峰上匪首鮑大金牙派人傳來口信,要他們要么連人帶槍歸了他們一伙,要么早早滾出大別山,到別處立山頭去。

疤瘌眼是他們的頭,他說:“俺們就投了鮑爺吧。”

山虎不同意:“不行,先生說過要找蘇黨,不能入匪,入匪干的還是禍害百姓的事。”

“日你娘,你說得輕巧,打我們越獄跑出來這三個多月,成天鉆山林睡山洞,兩桿槍只剩下三發子彈了,快成燒火棍了,不投靠鮑爺,還能下山領罪去?”疤瘌眼把槍一扔,怒氣沖沖的樣子。

其實,山虎不愿入鮑大金牙的伙,還是有私心的,因為,金剛臺來的人說,兩桿槍為入伙禮上繳鮑爺,沒有了槍,山虎覺得這“虧本生意不能做“,這槍可是我們豁了命搶來的。

“哥,我們可以去找蘇黨呀。”

“到哪找,都找了三個多月了,哪找到蘇黨的影子了。”疤瘌眼一攤手,“到哪能找到,你告訴我。”

山虎也不知道去哪里能找到先生說的蘇黨,就不吱聲了。

不錯,他們確實找了三個多月了,真的沒有找到先生說的那個為窮人打天下,謀利益的蘇黨。

“要是先生還在,就一定找到的。”山虎低聲地說。

大伙聽到這句話,就都停止了爭吵,洞內陷入了寂默,只有松枝在火上炙燒流出松油滋滋聲和雜樹燃燒時不時發出爆響。

他們說的先生,就是牢里上鐐銬的絡腮胡子的長者,聽說,他入獄前是金剛臺鮑大金牙的師爺,是和鮑爺鬧翻了,獨自下山在商南縣被官府抓了的,也有個說法,長者是商南中學的教書先生,他的罪名是通蘇黨。

先生是他們的主心骨,他們用水和尿潑濕泥墻挖洞越獄,就是他組織干的。只是挖洞進展的很慢,因為一天牢里就供一壺水,加上山虎濕棉衣擰下的水也是不夠,加上泥墻里有青磚,就更難用手挖了。他們沒有工具,褲腰帶都被獄丁收了,還能指望什么?每每快要絕望時,先生就給他們打氣說,男兒心頭得有桿能挺起來的槍。可就在這個關頭,獄丁傳來了一個不好的消息:先生要上路了。上路就是要殺頭了。

“先生,你怕嗎?”山虎不由得問。

“小兄弟,每個人都會死的,再說我是為信頭而死,又有什么懼怕。”先生捋了捋胡須。

“信頭是什么?是一個女人,還是一個財寶,是田地?”疤瘌眼打聽著。

先生環視他們一眼,在油燈下,微笑地說:“信頭就是你信什么,我信蘇黨,它領導窮人過好日子,這就是我的信頭。”

山虎眼睛閃著光:“哦,先生,這么說,有了信頭人就不怕死了,就像有了桿槍?”

先生微笑:“是啊!信頭……就是窮人心頭的一桿槍!”

男人活著要有個信頭,信頭就是窮人心頭的一桿槍。山虎銘記了下來。他想他山虎的信頭就是打倒漆家三少,迎娶辮子回家生娃,過上好日子。

先生看著他們難過的樣子,悄聲說:“你們有救了!”

眾人不解地望著先生。

先生嘿嘿一笑:“按規矩,殺我頭前,要給我吃頓倒頭飯。到時,我讓他們把飯送到這里來吃,吃完后我就砸碗摔碟,你們把碗碟碎片藏起來,就用它們挖墻。不到最后關頭,你們都不要放棄哦!”

先生邊說邊踱起步來,鐐銬拖得嘩嘩響……

這天,先生真要上路了。

獄長應允了先生的請求,提來一屜酒菜進了牢房,讓先生臨刑前受用,獄中人都知道訣別的時刻到了。

山虎忍不住就哭了起來,接著牢房里傳來一片抽泣之聲。

“都別難過,人總有一別,來,來大伙一起吃個分別酒,都過來!”先生招呼著眾人圍過來,又對獄長說:“兄弟,麻煩你給解解手銬,方便我吃喝。”獄長也就行了方便。

一個杯子,一壺酒,四碟菜。

“來,給我倒杯酒!”先生輕松地對山虎說,山虎灑淚倒滿酒。先生端了起來,緩緩地倒在地上:“這杯酒是敬我未竟的事業,我堅信它一定會實現。”第二杯酒他一仰脖子就喝了下去,然后招呼眾人說:“每人干一杯吧。”

大家依次喝著這難吞的酒,山虎含在嘴里,忍不住一轉臉吐了出來,他又哭了起來。

“哭啥子,是男人不興哭的。”先生責怪道。

“俺也不是男人了。”山虎抹著淚。

“山虎啊,人得有志氣,只要為民眾辦事,就是男人,就是爺了。有卵子你不干好事,只干傷天害理的事,那就不是男人……男人,得有責任,有擔當啊!知道不?”先生輕輕拍了拍山虎的肩頭。

也就是在那個臨別酒時,大胡子長者告訴眾人,逃出去一要搶槍,二要找蘇黨,有槍就能領著窮人干大事,有槍不跟蘇黨,也干不成大事,千萬不能上山為匪記住這根本大事。他認真的又打量了一下眾人,見大伙都點點頭,這才放心地站起來拱拱手:“各位保重啊。”

“先生,你家在哪里,可要我上金剛臺去給你家人送個信?”山虎低著頭說了句。

“謝謝小兄弟好心腸,俺家在湖北紅安,沒人了,我就是被金剛臺的人出賣的,算了,如若有機會,你們每年清明時節給我送兩杯酒就行了!各位,就此道別了。”說完他把壺里酒一口氣喝完,一摔酒壺沖著獄長說:“走吧,給我引個道。”

先生走出牢門,也再沒回頭。他最后定的罪是“紅匪”,定這個罪比定“土匪”,上面獎勵大洋不一樣,抓一個紅匪獎五十塊大洋,一個土匪是十塊。先生到底是姓紅還姓土,無人說的清。

望著他漸行漸遠的背影,山虎暗暗道:“這才是漢子,這才是爺,我這輩子一定像他一樣挺直腰桿走天下。”

第二天深夜,山虎他們用碎碗碟片挖通墻角,乘著濃釅的夜色逃出牢獄,向大山逃命而去,身后是零星的槍聲和追趕的吆喝聲。那時,金家寨的夜晚幾盞燈光急促地滅去,四下梆聲傳來,噢,最黑的三更夜過去了。

這又是一個三更天,就在猴子洞里幾位漢子一籌莫展之際,忽然山下縣城方向傳來槍炮聲。他們起初認為官府派兵來上山剿匪了,很是緊張,如驚恐的獸在洞里跑來跑去。槍炮聲響了一袋煙工夫就稀了下來,他們野兔出洞一樣伏在洞口睜大眼睛打量上山的山道,一炷香的光陰過去,并沒有發現什么異常,金剛臺方向也沒有什么動靜。

疤瘌眼盡力睜大他的疤瘌眼:“一準是政府派兵來剿我們了,我看還是投鮑爺去,小船靠著大船走,保險呀,最起碼有吃有喝,比我們在這里啃樹皮吃野菜強。”

“不行,我們還不知道縣城里到底是個什么事故呢。”山虎不同意。

“你屌能抬,你要是條漢子,是爺,你下山去摸摸情況,順便搞點糧食來,你敢下山嗎?”疤瘌眼斜了山虎一眼,不屑一顧的樣子。

山虎最怕別人說自己不是爺,不是男人。他腦門一熱,沖著山洞里那幾位漢子說:“誰怕呀,我去就我去,怕當兵的咬了我卵子呀。”說完勒了勒褲腰帶,捋了捋袖子,大步邁出了洞口,朝山道走去。

“你不怕,你沒卵子,你怕誰咬?”疤瘌眼沖著他的背影說,引得洞里的漢子們一陣哄笑。山虎不知有沒有聽見那笑聲,他頭也沒回就走遠了。

這是山虎第一次出山,之前都是其他幾位漢子外出“打食”。他真的想出去透透氣,和疤瘌眼他們在一起他感到憋屈,他們都沒有把他當個人看過,一有空就譏笑他沒槍沒彈的“二胰子”,他聽不得“二”,聽不得“屌”,聽不得槍和彈這些敏感的詞,幾次他和疤瘌眼們打起架來,被他們合伙揍得鼻青眼腫,多次在無人處痛哭過。這次他根本沒料到跨出這一步,對自己的人生如此重要,如果那天他沒走下山,就會隨疤瘌眼一起投鮑大金牙為匪,或者繼續打著小游擊,那就可能不會成為紅軍戰士了。其實呀,決定一個人命運的關鍵就是一兩步,選對了,前途光明;選錯了,人生黑暗。山虎這次選對了。

五

山虎小心翼翼步入商南縣城時,發覺縣城有了變化,城樓插著一面繡著一個木犁的紅旗,城門口也沒有了民團兵總們搜身查人。他看到來來往往的貧苦人臉上布滿喜悅,好像得了元寶似的,好似過年一樣。空氣中流動的是歡快、熱烈和騷動。天似乎藍了,云仿佛白了,山虎心也熱騰了,他覺得心里不再堵得慌,他莫明激動起來,潛意識告訴自己:這里發生了一場與自己休戚相關的大事,一種與紅色有關的大事。

迎面走過一隊唱歌的人,他們身著灰布軍衣,頭戴灰色單帽子,帽頭上有一顆五角紅星,這是什么隊伍?他們是干什么的?山虎用疑問的目光打量著他們,并不由自主地隨著他們走去,就像被一股洪流裹挾著。他從他們的背影上看到了一股力量,讓他想起了先生的身影。他不知他們唱的是什么歌,但愿意跟著那激昂的拍子哼哼。他跟著他們一起跨大步,甩臂膀,覺得自己就是他們中的一員了。

就在山虎沉浸其中時,突然,他被一位漢子拉了一把:“這不是廖家山虎老哥嗎?嗬,真是你個狗熊,你咋在這里。”

山虎一看那漢子竟是鄰家大旺,那個和自己從小斗到大的伙伴,他趕忙把大旺嘴一捂,拖到小巷子里:“你娘的這么大聲,想害死我呀。”

“你怕啥,怕啥嗎?現在換天了,來了紅軍,建了蘇維埃政府,如今窮人當天下了,你有什么好怕的?”大旺憋紅了臉。

他倆就蹲在小巷石級上,敘起話來。

“我爹娘如今可好?我舅還有辮子咋樣?”山虎急切地問,“還有什么是紅軍?什么是蘇維埃?”。

“你一口氣問這么多,我八張嘴也回答不了你。”大旺摸出一袋旱煙抽了一口,又讓過煙袋給山虎抽。

山虎擺擺手:“我不抽,你趕緊的。”

“紅軍就是領著我們窮人打土豪分田地的,蘇維埃就是我們現在的新政府,其他的我就不清楚了。”大旺說著半生不熟的半生話。

“蘇維埃……我知道了,一定就是先生說的蘇黨。不是蘇黨,也和它是親戚,都姓蘇。”山虎眨巴眼睛,肯定地說。

大旺又抽了口煙,把頭扭過去看著巷口說:“山虎……你爹被縣丁打死了,是我替你埋的,葬在二龍山崗上,就是你家六畝地對面那座山,我想你爹死也想守著他的六畝地。你娘到辮子三姐家去住了。你辮子妹妹做了漆家三少屋里人了。你舅去省城告狀路上,掉下山崖歿了。你啊可是被漆家害苦了,害得家敗了!”大旺說這些話時,沒有看山虎一眼,他怕看著山虎自己會開不了口。

山虎聽著聽著,就跪在墻角,頭抵巷墻,哭喊起來:“俺爹俺娘俺舅,俺對不起你們呀!辮子呀你不該嫁給仇人呀!漆家三少,老子和你這輩子沒完!”他用拳頭捶著胸口,胸口的舊槍傷處撕裂的痛。

大旺拍拍山虎的肩,遞上一袋煙:“抽一口,你心里就會好過點兒。”山虎接過旱煙袋,大口地抽了起來,沒抽幾口就急促地咳起來,上氣不接下氣的,接著又是一陣低泣,肩膀一聳聳的,像是正在挨鞭抽似的。

“你哭也哭夠了,要報仇,我合計你該去找紅軍,他們會給你申冤報仇。”大旺停停又說,“俺現在也是紅軍了。”

“參軍可真能為俺報仇?”山虎望著大旺問,大旺重重點點頭,“俺要參加紅軍,你領俺去。”山虎拉起大旺就走。

他倆去了縣衙門,那里是紅軍臨時師部。等他們再出來時,山虎胳膊上也有一個紅袖章,上面寫著“赤衛隊”字樣。赤衛隊許隊長還發了一桿梭鏢給山虎,山虎向許隊長懇切地說:“給俺一桿槍吧,俺要殺仇人。”

許隊長是個三十多歲的女同志,還挺著有身孕的肚子,如果不是穿著灰軍裝,戴軍帽,走在街上誰也認不出來她是紅軍隊長。她微笑著:“要槍,你得從敵人手里奪,我們這里每桿槍都是從敵人手里用命拼搶過來的。”說著她用手拍了拍那幾支毛瑟槍。

望著那瓦藍的槍管,山虎好生羨慕,就像看見別人娶了媳婦一樣。他暗道:俺一定要奪一桿槍,有了槍就可以一槍把漆家三少斃了,就可以把辮子娶回家了。接著轉念一想:把辮子娶回家又能怎樣?一想到自己是縮了陽的人,不由得暗淡了興奮。許隊長看到他神情落寞,就寬慰道:“放心同志,我們只是暫時困難,人多槍少,但我們會一人一桿槍的,這一天會早早到來的,相信我,不會騙你的。”

山虎咬咬牙,點點頭:“嗯,我信,我信。”

許隊長讓山虎跟著幾位隊員押著縣長和幾個惡霸地主游街,山虎感到無尚的榮光,比正月十五族長讓他扛龍頭舞龍燈還興奮。

胖縣長不再像庭審山虎那天趾高氣揚了,他低垂著頭,如一頭要殺的肥豬似的被人趕著,雙腿抖顫著向前邁著。山虎用梭鏢抵著胖縣長的后腰,心頭涌上一種重新做人的感覺,他真想大聲喊:“俺爹俺舅,蘇黨為俺們平冤了。”可一張嘴還是隨著紅軍戰士喊出了“打土豪、分田地”的口號。他押著胖縣長游街時,從街上百姓的目光中,看到了久違的尊重,他很想告訴他們,我就是被漆家三少扔下河的那個山虎,就是被這個狗縣長冤了做牢的山虎,俺現在翻身了,是赤衛隊員了。

他在呼喊聲中,押著胖縣長走過四街十二巷,但一點不覺得累,只是遺憾用端槍的姿式端了一天的梭鏢。要有一桿槍多好,這一夜,山虎在夢里是舉著一桿真正毛瑟槍呼喊的。

(原文刊于《安徽文學》2016年第10期,《傳奇·傳記文學選刊》2017年1月選載)