初夏,皖南滿目青翠,和風浩蕩。沿銅(陵)貴(池)公路向西,車行約半小時便可抵達兩地的界河青通河。老友開業,紅兵、錦滿他們對大通的歷史和現狀非常了解,特來陪我游覽。

青通河源出九華山,是長江的一級支流。因汛期還未到,河水并不豐盛。因要恢復大通到九華山的傳統行船航線,正在搶時間進行三級河道的疏浚工作,兩岸堤壩上盡是翻上來的黃土。在青通河和公路的夾口處,神椅山下和祠堂湖邊,便是過去上九華山的驛站大士閣,又稱九華山頭天門,傳說地藏菩薩金喬覺曾在此落腳休息過。經大士閣再往前行,就進入大通鎮的主要街道瀾溪街了。大通,大道通天,名字很霸氣。大通的別稱則為“瀾溪”。瀾溪,感覺很溫婉,充滿著詩意。宋人有詩:小溪亦有怒濤翻,可但滄溟始足觀。世事會心無廣狹,請君來此試觀瀾。所以中國地理地名中有不少“瀾溪”稱謂。但大通“瀾溪”之名,卻歷史久遠。遠在東晉時,據說這里的人就已稱瀾溪鎮。

大通又名瀾溪,應該有附庸風雅意思。然而既能夠擔起“大通”這個名字,又能擔起“瀾溪”的名字,就不同凡響了,因為它有地理環境支撐。《孟子》:觀水有術,必觀其瀾。《爾雅》:大波為瀾,小波為淪。長江上的水文觀測點,大通向來占據重要一席。長江自西向東流的過程中,在此出現一個折,拐彎向東北方向走去,所以有長江拐彎之說;長江入東海,而東海潮汐地應力對長江的影響據說到大通止,所以有大海回頭之說。長江拐彎、大海回頭之處,當然“大通”“觀瀾”兩者的地理條件都具備了。從大處說,大通控制著“兩湖”、江西和安徽的中部及長江下游的物資人文交流;從小處說,也是皖南山區商品貨物進出口交往處,比方說銅料、銅錢、青磚、茶葉、木、繅絲等從這里“出”,同時下江地區的物資與人口向皖南內部地區“入”。在自然經濟時代,這等地理位置,想讓它不重要都難。

大通的精神氣質和運轉動力,體現在青通河、鵲江和長江上。青通河是經過鵲江再進長江的。鵲江是和悅洲和江南岸之間的夾江,而和悅洲則在鵲江與長江之間。和悅洲外,才是長江主航道。這使大通地理位置微妙,既讓大通享受了大江的通海便利,又利于船只停泊。實際地理上,大通地域分為了兩塊,一在江南,即背靠長龍山的瀾溪街,處在長江與青通河的夾口處,腹地深廣,進退有據;二在江心,即和悅洲,既是左右逢源,也是左扼右控,俯察長江,東連吳越,西看荊楚。成為水路陸路樞紐,“大通”能得水陸兩邊實惠 ,而“觀瀾”則怡心情,把大江視若溪流,體現的是一種氣派、氣度。

瀾溪、和悅兩條街,是大通身上開出的兩朵鮮艷的花

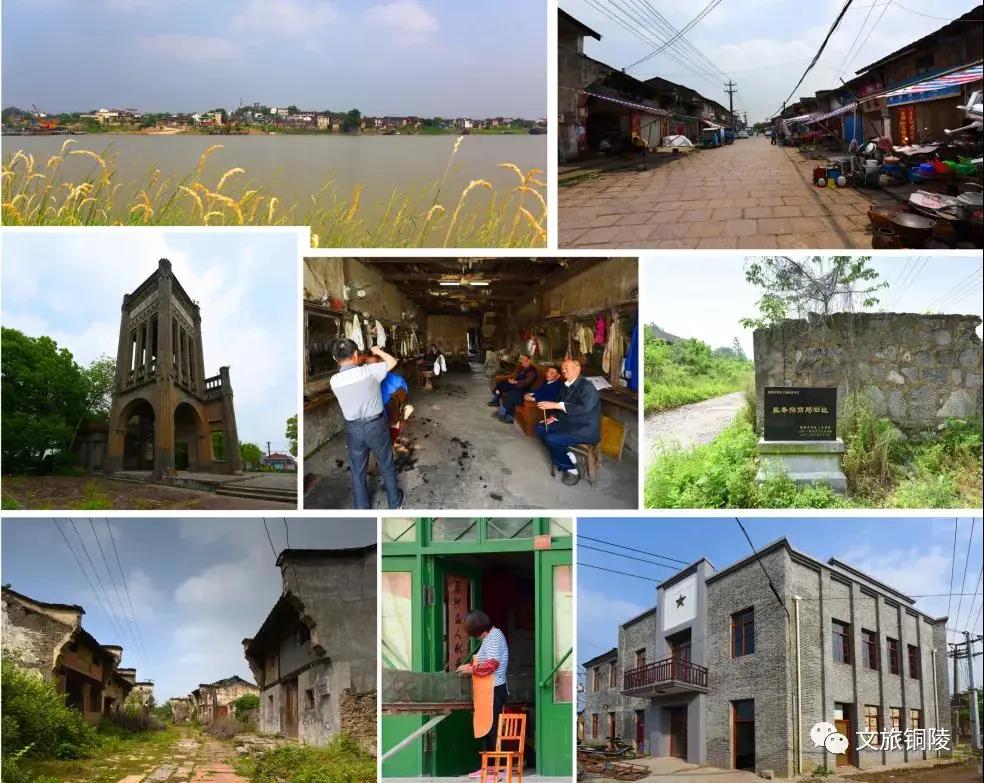

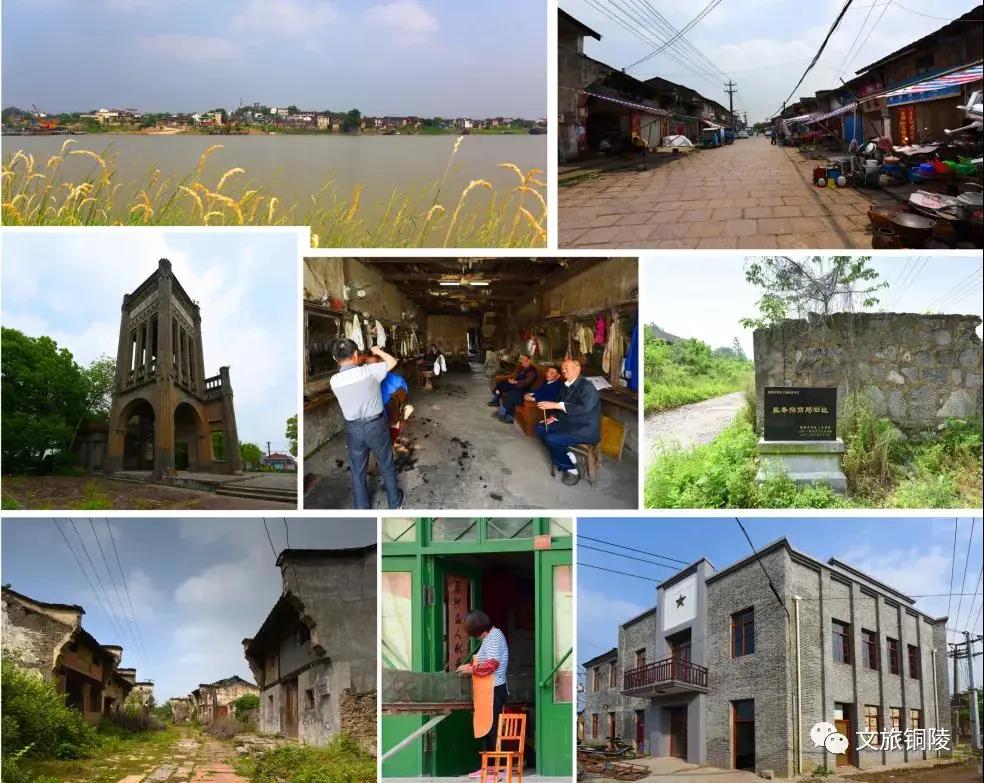

瀾溪街,背靠長龍山,順青通河和鵲江展開。瀾溪街道顯著區別于其他江南古鎮街道,雖是青石鋪就,但非常寬闊,汽車都可以雙向行駛。這種街道,也許稱馬路更合適。這是民國后,現代化的因素進入大通的最明顯痕跡。街道兩邊建筑新舊雜陳。新建筑也有歷史了,多是上世紀五六十年代或稍晚一點的機構辦公用房,說明計劃經濟時期這里也曾擁有輝煌。據介紹,那時這里駐扎著國營的傳統八大公司,比縣城還齊全。當然,耐看的還是民國或更遠時期的徽派老建筑,都屬前店后坊性質。臨街是店面,大門大都是排門,排門一開,店面也就全開了。后面則是加工作坊。也有店坊一體的,如白鐵皮匠就在店面里開工。白天,排門依次疊靠在一起,到打烊時再逐一上起。長街二三里,店鋪數百家。街道兩側的店家排列整齊,鱗次櫛比,順次展開百貨店鋪、服裝店、食品店、茶館、剃頭店、酒館等。暖暖的陽光下,色彩鮮艷的店鋪招貼,色彩鮮艷的八方游客,讓街道充滿了生氣。街道的中段,有張三友等籌建的大通歷史博物館,里邊有全鎮沙盤和一些圖片可供觀賞。市面上主打的是地方特產,如銅陵生姜,屬白姜品種,塊大皮薄,汁多渣少,肉細脆嫩,香味濃烈;小磨麻油,以芝麻為主要原料,色澤清純,香味醇和,久存不變,質地優良;美食當然是豆腐干子,形方體薄,質地柔韌,色艷味濃,鮮美耐嚼,買一塊,放進嘴里嚼著,不喝啤酒,都有微醺的感覺。街道上最多的是盛在大大小小竹匾中晾曬的小雜魚,在陽光下銀亮銀亮的,散發著濃濃的江上漁家味道,大通“德信”漁莊燒魚有絕活。

然而觀賞瀾溪街,最好的地點并不在街道上,而是在鵲江上。瀾溪街臨水的房屋,原來都是正房的輔助用房,因處在背面,并不受店家住家重視。在通往和悅洲的渡輪上回望,參差不齊,斑駁雜亂,但卻留有往昔的相對完整面貌,充滿時代變遷的滄桑感。若再能改造一下,使房屋既臨街也臨水,那就變成風景景觀了。聽說鎮上已申請到專項貸款,要進行護岸工程。我建議要搞生態護岸,寧愿十年八年上一次水,也不要水泥石頭一砌到頂。越過臨街的房屋屋頂,可以看到全鎮制高點,長龍山的西瓜頂及天主教堂鐘樓的遺跡。它從反面印證了西方文化曾頗具聲勢地侵入過大通。大通受西方人重視,《中英煙臺條約》中被英人要求“輪船準暫停泊”,成為專門開放給英輪的寄航港。據說抗戰勝利后,有西班牙傳教士還試圖恢復。天主教堂作為一個遠去的時代見證,有時刻提醒的時光味道。大通看著它建起,看著它倒掉,在它的殘破框架里,藏著無數屈辱和奮爭,卻不是一般的復古建筑或風花雪月詩詞文章能替代的。

和瀾溪街相比,和悅洲上的和悅街的歷史更長,故事更多。和悅洲是由長江泥沙淤積形成的沙洲。現在游客眼里、口里的大通,很多時候是專指和悅洲。它根基不牢,時時處在驚濤駭浪中,處在變化移動中。和悅洲過去曾叫荷葉洲或楊葉洲,都是根據沙洲的形態變化而取的名。南朝庾信《枯葉賦》可作輔證:北陸以楊葉為關,南陵以梅根作冶。現在的“和悅”稱謂,據說是曾國藩的手下大將彭玉麟取的,意思是以人為本,和顏悅色,和氣發財。現在和悅洲上,還建有完全自然環境的長江淡水豚保護場。在人與人之間和諧的意思上,又加持了一層人與自然和諧的意思。

瀾溪街與和悅街之間是鵲江,用輪渡相連接。輪渡是人車混用的。輪船靠上和悅洲,是古十三條街中的“清”字巷渡口。大通人郭熙志拍的電視記錄片《渡口》,說的就是改革開放后“清”字巷里三戶人家的故事。現在乘渡輪往返的,除游客外,主要是和悅街上的居民,還有擺渡的船工。他們年歲其實和我差不多,甚至比我還小。但聊起來,感覺上我的心態卻是年輕,他們是老一代似的。和悅街并不是只指一條,而是有所謂的三街十三巷。三條街平行于江流,一街是商號集中的大街,二街是金融事務,服務行業聚集在三街。街之間以巷連接,分別以江、漢、澄、清、浩、泳、瀠、洄、匯、洙、河、洛、滄命名。不論街巷,都有水字,山管人丁水管財,寓意財源茂盛達三江,財源廣進。過去每條巷子都有直通江邊的碼頭。現在除了隱約殘存的道路基礎外,則既無渡口也無街巷。街道的路面用長或正方形石板鋪設,路下設置的排水溝系統,還能看到,它們直通長江。街道兩側是依稀的徽州建筑風格的店鋪,倒塌傾圮嚴重,顯出特別的蒼涼味道。讓人只能在想像中追憶和悅街往時的繁華。和悅街繁華時,在商會注冊的商號就有四百多家,交納會費的近千家。大小碼頭幾十個,人煙輻輳。清朝時,朝廷在此設有納厘助晌的“厘金局”,鹽務督銷招商局,專征“兩湖”、江西和安徽中路的鹽稅。

還有大通水師營,隸屬長江水師提督,駐軍二千人,由正三品參將統領,并配長龍船和大炮。來往船只都由水師盤查。轉入近代,大通仍為皖江重要商埠,不僅是《中英煙臺條約》里載明的英輪寄航港,英日商還在此開辦了輪船公司。民國前期,大通就有了現代化的各類象征,如發電廠、郵局、銀行、報社、學校,以及前面提到過的教堂等等,據稱安徽省的第一份電報就是從大通發出的。把大通繁華攔腰折斷的是抗戰前期的日本人的狂轟濫炸,使大通化為一片焦土,并從此一蹶不振。而后,隨著交通運輸形式的變化,特別是銅陵地區現代工業的崛起,大通地理位置的重要性下降,被日益邊緣化,再也沒有機會重現往日“繁華”。我閱讀過一些上世紀前半葉的大通史料,說句實在話,有的繁華不要也罷。現在的大通中心已經轉移,和悅洲人口除了遷移外地,也多往鎮里的新建小區集中了。上世紀九十年代,我曾陪同南美的一個著名青年設計師來考察,和他講起大通曾經的繁榮,他看著一片殘垣斷壁和遍地瓦礫,聳聳肩膀,不置可否。

近年來,時興對古鎮進行旅游開發。當地政府也對大通鎮的瀾溪街和和悅街陸續進行了幾次整修。對瀾溪街做了些修復整治工作,對和悅街則以整理清掃為主,沒有糜費財力去做什么恢復重建工作。在清潔的街道上,看著兩邊破爛的建筑,不問過去歷史、也不問現在如何,只是走走青石板或麻石板的路,任憑自己放縱自己的惋惜與惆悵,足可滿足部分游客訪古尋幽、嘆息其前世今生的心理需求。這比許多地方生造一些仿古仿舊的東西,吃力卻被人譏評的做法要高明。滄海桑田,如同魔幻。修復再建的,無法還魂逝去的生命,如今的游客也不傻。保護應該有限、有邊界,其實中國這么大,歷史這么久,都給古人來住都是不夠用的。古為今用,從來都是不易之理。但在討論問題時,卻常常被情緒所取代,有的是愛惜羽毛,有的則是怕背上“不懂文化”名聲。大通這么做,反倒顯出其眼光與遠見、毅力與決心了。

從斷壁殘垣中出來,沿新修的景觀道,乘電動車很方便到和悅洲的洲尾。這里的觀景臺,才是觀瀾的好去處。大江滔滔,從左邊浩浩蕩蕩而下,鵲江則從右邊緩緩融入,蔚成一大景觀。遙遙前方正是羊山磯。羊山磯堅挺的磯頭,生生矗立于大江之中。大江遭遇阻攔,水流回轉進而北向,在此形成寬闊的水面。長江主航道上,一團一簇的金色水團,不知從哪來,要到哪去的,波光閃爍,洶涌翻滾向前,使你盡管立在岸上,還是感到自己心旌搖搖,涌動起一絲莫名的溫柔。心中的念頭忽閃忽閃,然后歸于寂滅,終歸于水。直直地把人看得愣了,看得呆了。心中胸中、腦中念中,似乎很有些感慨要爆發,但還未張口就發現所謂感慨其實是一無所有。直面日月經天,江河行地,自己的感慨不僅顯得渺小、無力、無輕重,更是多余。這才想起自古以來,為什么直接描繪長江的詩文少之又少。最多是借著點長江水花,取點意抒點情而已。若能飲得長江一瓢水,就是極品詩文矣。

再往前看,羊山磯后方是銅陵長江公路大橋,是上世紀九十年代的作品。它連接著合肥到黃山,現已成為國家G3骨干公路網的一部分。回望,大通,則是一部濃縮的、有著清晰的線索與脈絡的近代中國史。日本人摧折了它的繁榮,現代工業的發展又使之邊緣化,但在新的世紀里,它可能又找到了新的發展方向。小鎮正在努力轉型,這是大時代背景下的小課題,卻是當地人生的大目標。它還在奮斗,還要去不斷奮斗。未來并不是十分清晰,唾手可得。

每到汛期,大通水文監測站都是中央電視臺的一個重要播報點。窺一斑而知全貌,觀瀾而知大水。大時代是由小瞬間組成的,大變革也是由平凡人創造的。小鎮大通,可以是我們看人間世道變化的一個窗口。這是行走大通給我們的啟示之一吧。

作者簡介

萬以學,安徽無為人, 1982年8月參加工作,1984年11月加入中國共產黨,香港理工大學品質管理專業碩士。創作出版有多部散文集、小說等。