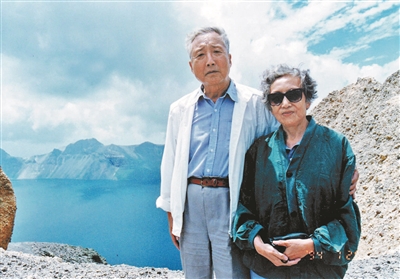

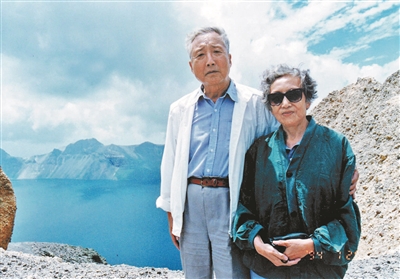

1994年,于是之夫婦在長白山

談到中國話劇,不得不提北京人藝;而談到北京人藝,于是之又是一個繞不過去的話題。他創造的那些經典的舞臺藝術形象,構筑起一座座豐碑,立在話劇的來路上,為一代代成長起來的后輩演員提供了藝術的標桿和純正的表演范式。

2013年1月20日,于是之永遠地離開了這個他曾為之不懈奮斗和熱情擁抱過的世界。而那時,他已經因病離開鐘愛一生的話劇舞臺20余年。

退出舞臺后的于是之和妻子李曼宜曾經閑聊起將來誰先走(去八寶山)的事。于是之說:“我要是先走,你會非常痛苦,但我相信你還能過得很好。要是你先走了,那我可怎么過啊!”妻子提議,趁兩人都在,把這些年經歷的事寫下來,將來也是個念想。李曼宜的分工是準備材料,包括整理于是之的年譜、演員日記、未發表的文章手稿以及兩人多年來的通信等。

這一準備工作持續了20多年。這期間,于是之生病住院又出院,出院又住院,最后幾年一直沒離開醫院,直到生命的終結。

今年10月,于是之先生已逝世6年多,《我和于是之這一生》在機緣巧合下終于由作家出版社推出,此時,李曼宜也已是94歲的耄耋老人。

李曼宜起筆自1949年春兩人在華北人民文工團的相識相知相愛,有戀愛時的甜蜜憂傷,初建家庭時的瑣碎幸福,成為父母后的養兒之樂,更有于是之此后60余年里在話劇表演事業和個人命運上的艱難跋涉,道出了風光無限的演員生活背后不為人知的酸甜苦辣。

讀這本書,一個很明顯的感受是——拒絕“崇高”。于是之生前便很反感旁人在自己的名字前冠以“著名表演藝術家”,他只承認自己是“演員于是之”;當有人以“大師”來稱呼他時,他說出了那句后來流傳甚廣的“大師不能滿地走”。他一生踏實勤懇,表演天賦之外,付出了超出常人的努力。書中有一章節專門講述于是之早年的學習生涯,家貧失學后,他始終不肯放棄讀書,上世紀40年代艱難購得的書上,留下了彼時的自尊與勤奮。

于是之晚年被阿爾茨海默癥困擾,因為這個無法治愈的病,于是之晚年是痛苦的。作為他身邊最親近的人,李曼宜目睹了全過程,自尊心非常強的她亦經歷了痛苦和內心掙扎。她在書中沒有回避,勇敢地直面了這些苦澀、不甘和委屈,以及外人的不理解甚或不尊重。“是之這輩子活得不容易,在他有生之年,絕不能再叫他受委屈,我要對得起他。”自此,她伴著他開始了過于艱難的晚年。兩個同樣驕傲自尊的人經歷的內心痛苦和掙扎在書中也細致呈現,《與病魔抗爭》一節讀來讓人落淚。

李曼宜老人記錄下了風波迭起、世事滄桑中的相依相伴,那貫穿一生的信任和深愛讓我們得以再次窺見愛情本該有的樣貌。因其內容的豐厚和細節的豐贍,不論是研究于是之本人,還是中國當代話劇,這本書都有著重要參考價值。

在新書出版之際,李曼宜老人接受了《北京青年報》的獨家專訪。

曾一起演過《雷雨》,但當時“封建”,都沒看清于是之演的周萍的臉

問:寫作這本書前后一共花了多長時間?我看書里有很多精確的時間、地點、事件,您有參考過一些資料嗎?

李曼宜:前前后后大概四五年時間吧。是之2013年去世以后,我還在整理資料,準備一心一意把是之的年譜整理好,多補充些材料,寫得詳細些,也能當作他的“傳”了。就在這時,我大學最要好的同學王鎮如的女兒王丹出現了。王鎮如在世時曾熱心幫我查找整理有關是之的資料,所以,王丹退休后想繼承她母親做的事,她鼓勵我不要只寫年譜,還應該寫些我知道的于是之和我在一起的故事,她不僅把自己寫的工作回憶錄叫我看,還把林伯渠同志的女兒林利寫的回憶錄《往事瑣記》和季羨林同志寫的《病榻雜記》帶給我看,并表示她會全力支持和幫助我,最終我被說服了,我們的合作便開始了。一般是我寫了初稿,經她整理打成電子版;或是我口述,她錄音后整理出來,我再修改。就這樣斷斷續續,經過幾年才初具規模。

我有做剪報和寫日記的習慣,寫這本書的過程中都用到了。此外,還參考了劇院的大事記、于是之的工作筆記等資料。

問:什么樣的機緣使您在1949年加入了華北人民文工團(北京人藝前身)?

李曼宜:1949年的春天,北平剛剛解放不久,我們北師大的一些同學在看了一個從解放區來的文工團演出的歌劇《赤葉河》之后,都感到非常振奮。從他們演出的內容、形式和音樂等方面來看,都是我們過去沒有接觸過的,因此很受鼓舞。后來又聽說音樂家賀綠汀先生是這個團的領導之一,我們對這個團就更有一種羨慕之情。一天,有位同學得到一個信息,說這個文工團正在招收新團員,于是我們十來個同學當時就決定去報考。測試非常簡單,我們都被錄取了。

問:您和于是之是怎么相識、相愛的?他身上有哪些特質是您比較欣賞的?

李曼宜:是之比我們早了一個月進入文工團。我們相識后,彼此還挺談得來,那時青年團組織我們討論“什么是正確的戀愛觀”,我們都認為談戀愛不能影響工作。后來聊天的時候才知道我倆1944年時還有過“一面之交”。那時我和我們鄰居的幾個孩子在暑假里想學著排一出話劇《雷雨》,角色分配后,缺一個周萍沒人演,有人說他可以找一個朋友來。戲里我是被分配演繁漪的。那時候的女孩子還真有些“封建”,對詞時我頭也沒抬,根本沒看清這個“周萍”的臉。而且當時他也不叫于是之。后來我們聊起這件事,像是在說笑話。由此我們就又多了一層了解。

比較有趣的是排演《莫斯科性格》,是之扮演的維克多想追求的一位女性正是我扮演的一位蘇維埃代表,但他們的戀愛沒有成功,最后蘇維埃代表和一位工程師結婚了。可現實生活中又是怎樣的呢?通過一起演戲,我倆有了更多共同語言,這一次于是之的戀愛成功了,在戲演完的慶功會上,我們便宣布結婚了。

他為人真誠,沒有壞心眼兒,對工作也總是盡自己力量去做,還酷愛學習,這些就叫我覺得他是一個可以信任的人。

生病時,于是之給我做了一碗雞蛋羹

問:演員身份之外,家庭生活中他是一個怎樣的人?您二位平時鬧矛盾的時候多嗎?

李曼宜:他對物質條件要求不高,對數字和錢尤其不敏感。一次我發現每月過日子用的錢數怎么不對了,問他,原來是發了工資忘在辦公室的抽屜里了。

在一起生活不能說沒有矛盾,只是我們會想辦法緩解。一次,他在外面因為工作不愉快,回到家把我的一本精裝的譜子摔裂了。我非常生氣,覺得他不尊重我,他再和我說話,我就不理他。過了兩天他慢慢冷靜下來后覺得自己做得不對,于是正式向我道歉,承認錯誤。這事兒就算過去了。

還有一次,我牙疼得厲害,吃不了東西,實在忍不住了就自己上了牙科醫院。我回到家后什么話都沒說就躺下了,他也沒說什么。待了一會兒,發現他做了一碗雞蛋羹從廚房端了出來讓我吃,這讓我很吃驚,我從來不知道他會做這個。原來心里那點兒認為他不關心我的意思也就沒有了。

問:作為父親,于是之算得上“嚴父”嗎?

李曼宜:是之很疼愛兒子,他們在一起時總像朋友似的。他從不給兒子規定要做什么和不能做什么,凡是孩子有興趣的事,他認為是有益的,都支持。于永對無線電感興趣,喜歡搗鼓收音機,后來要參加北海少年宮的無線電小組,是之很是支持。于永還常上我們的鄰居霍焰那兒,跟著他去燈光間看演出時燈光的調配。于永對臺上演的戲并不太感興趣,是之也不說服兒子一定要喜歡。

于永后來進工廠當了工人。周末回家,我們常愛聽他談工廠里的事情,這一方面可以了解兒子的成長情況;另一方面,多了解些工廠的情況對是之寫劇本也有幫助。

當他知道于永對學英語很感興趣時,便請英若誠、吳世良夫婦以及申葆青等外語好的朋友幫忙指導,這使得于永在學習英語的過程中受益匪淺。

于是之這一生有三大遺憾

問:北京人藝演出的老舍先生的第一個劇本便是《龍須溝》,1958年的《茶館》更是享譽全國。老舍先生那時也常到北京人藝給導演、演員說戲。于是之眼里的老舍先生是一個怎樣的人?

李曼宜:是之曾在文章里寫過,“老舍先生和郭老、我們的曹禺院長一樣,以他的劇作培養了我們,滋養著劇院一步一步地成熟起來。北京人藝就像一個孩子,每天從大人們的言談舉止里受到陶冶,漸漸地形成了自己的性格。”

具體到老舍先生,是之認為他對于自己的國家和人民從不妄自菲薄,是一位時時想著為祖國爭氣的人。一生平等待人,人間給他以溫暖,他必以他的文字將溫暖轉送給人民,慰藉著人們的心,指望著人們融洽地、和諧地、互相信賴地活下去。老舍先生是結交三教九流的,是精通世故的。他不精通世故就寫不了《茶館》。但老舍先生對人對事又是非常真摯的,缺少了這種真摯也寫不成《茶館》。這種品格就決定了他寫東西不撒謊,不浮夸,不說假話。

他寫戲的時候,第一尊重生活,第二心里有看戲的人。所以他寫的戲觀眾愛看,演員愛演。老舍先生的文字又是極其精煉簡括的,甚至三五句話、幾十個字就可以描寫出一個有聲有色的人物。是之曾用“大土近洋,大俗近雅;精通世故,返璞歸真”16個字敬獻給老舍先生,并引用《元曲選》序里臧晉叔的話“本色當行,不工而工”來形容先生的創作特色,認為他在劇本里用“大白話”說出了很多引人深思的道理。

問:戲劇界很多人都知道有著“話劇皇帝”美譽的演員石揮是于是之的舅舅。在提到于是之的師承時,也多會追溯到石揮。于是之本人怎樣評價石揮的表演?受到過他的指導和影響嗎?

李曼宜:石揮對他的影響,不是石揮教給他什么——石揮從來沒跟他說過怎么演戲,從來沒有。石揮對是之的影響是無形的、潛移默化的。

石揮比是之大12歲,就在他四處奔波、掙錢養家的時候,是之還是個孩子。那時石揮在電影院小賣部工作,喊是之一家人去看電影,實際上是之不看電影,就跟在石揮屁股后面跑來跑去,石揮去哪兒他去哪兒。在是之年歲稍大以后,發現石揮家里有不少書,這也是他最羨慕的。

石揮去上海演戲以后,經濟收入穩定了,家里的日子也好過多了。有時是之家實在需要錢了,是之便寫信到上海。石揮就給寄些錢來,像他業余學法文的錢,就是石揮支持的。

那時石揮每演一個角色,照例就給家里寄一張劇照來。《秋海棠》《金小玉》《蛻變》等的劇照是之都在他家里看到過,印象是“每一個角色都差別很大”。還有就是,石揮寫過一本《舞臺語》的小冊子,提出了讀臺詞要“生活化”,那時是之已經參加業余演戲,對這三個字印象很深。石揮還創作了一套符號以標記臺詞的處理,是之也學著用過。

是之看石揮現場演戲其實很少,不過就是石揮來北京演出《秋海棠》和《大馬戲團》時看過,這叫他大開眼界,簡直著了迷。后來是之在業余劇團也演《大馬戲團》,他就演石揮演的慕容天錫,石揮偷偷去看了,戲散后有人發現了,問石揮有什么意見,石揮就“撂”下一句“孩子們胡鬧”,轉身就走了。不久,石揮從上海給他弟弟石誠寫的信里,提到那次看戲的事,大意是說:看了一個孩子演慕容天錫,其中有一個細節,就是喂姜糖水時,喂完了用手擦嘴邊、碗底,再把手指放到嘴邊嗍干凈。這一手是他自己加的,不是照抄的,并表示這招兒還不錯,以后他要再演時也可考慮加上。這些話對是之無疑是極大的鼓勵,多少年了,他一直念念不忘,深藏在心底。我知道這件事是在1985年,是之正準備寫幾篇回憶良師益友的文章。一天我們聊起了石揮,他才很神秘地告訴我石揮曾說過的那些話。不過,他說:“這一點我是不準備寫的。”我知道這就是“于是之”。而石揮也從沒當面稱贊過于是之。

解放后,《龍須溝》在北京人藝上演后,獲得了極大的成功。是之演的程瘋子也得到些好評。這時石揮正巧在北京,他又一次悄悄地沒驚動任何人到劇場看了《龍須溝》,戲散了,也沒到后臺去,徑直回家了。事后,有人告訴是之,說石揮來看戲了。是之既興奮又緊張,急于想聽聽他舅舅的意見。第二天是之就跑到石揮家,不巧石揮沒在家。又過了幾天,石揮就回上海了。那時他們兩個人都很忙,可是之心里始終惦記著這件事。直到1957年“反右運動”中關于石揮的噩耗傳來,他的這件“心事”便成了終生遺憾。

問:在您看來,于是之這一生最大的遺憾是什么?

李曼宜:一、書沒讀夠。二、外語沒真精通。他特別佩服英若誠、童道明的外語好,能拿來研究學問。他學的外語特別多,初中學的日語,沒上幾天就輟學了;后來學了一段法文,又自學了英語,解放后我們大伙又都學俄文。他語言的本事還特別靈,每一種文字,他學點就敢說,可是沒有一門精,沒有一門能拿下來去研究學問,這是他最大的遺憾。三、他想演獨角戲,可是一直沒人寫出來;他還想演曹雪芹,后來在家老看《紅樓夢》,可是一直沒遇到滿意的劇本。他還覺得自己可以演毛主席的晚年,也沒演成。這些都是他的遺憾。

94歲了記憶力這么好,可能與常年做數獨有關系

問:您今年94歲了,記憶力還這么好,和您常年做數獨有關系嗎?數獨游戲對您有什么影響?

李曼宜:我并不是有意識地去做數獨,完全是出于偶然。大約從2005年是之的病情不斷發展,經常要住院,那時候我沒有心情整理材料,也沒心情看書,實在是無聊,后來偶然在報紙上看見一種數字游戲——當時并不知道那就是數獨,便和護工一起研究摸索著做了起來。慢慢就有些入門了,也有了興趣,這樣我就一直堅持到現在,每天做一點。后來從書上了解到,數獨能夠提高邏輯推理和空間想象能力,還具有智力開發、休閑解壓和延緩衰老等功能。我在這么多年堅持做的過程中,大概從中也有所受益。

問:是之先生晚年得的是阿爾茨海默癥,作為病人身邊最親近的人,這么多年一路走來,您有什么感受想和讀者說的嗎?

李曼宜:我作為一個阿爾茨海默癥病人的家屬,想說幾句話。在大約二十多年前,是之剛有這個病的苗頭的時候,人們對阿爾茨海默癥還知之甚少,對老年人的常見病,如高血壓、中風或偏癱等,大家一聽都很同情;而對一個人“老糊涂”了,愛忘事、丟三落四、說話詞不達意等,常會當笑話說,甚至失去對病人應有的尊重。對此我深有體會。所以首先要說的,就是對他們要有真正的尊重。

其次,這種病目前還沒有最有效的治療辦法,所以護理就成為非常重要的工作了。曾有大夫告訴我,一般地說,有三種情況要注意:一是因長期臥床,易多發肺部感染;二是因吞咽功能的下降,易產生營養不良而導致各臟器衰竭;三是因護理不慎,如發生摔傷、褥瘡等,都會誘發一些并發癥,使病情加重。以上這些情況,對病人來說,都可以是致命的。所以,家屬護理要特別精心。如果護理做得好,病人的壽命是可以延長的。

我相信,隨著醫療技術的不斷發展,這種病將來一定會被攻克。

文并供圖/姬小琴