發布時間:2024-04-11 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

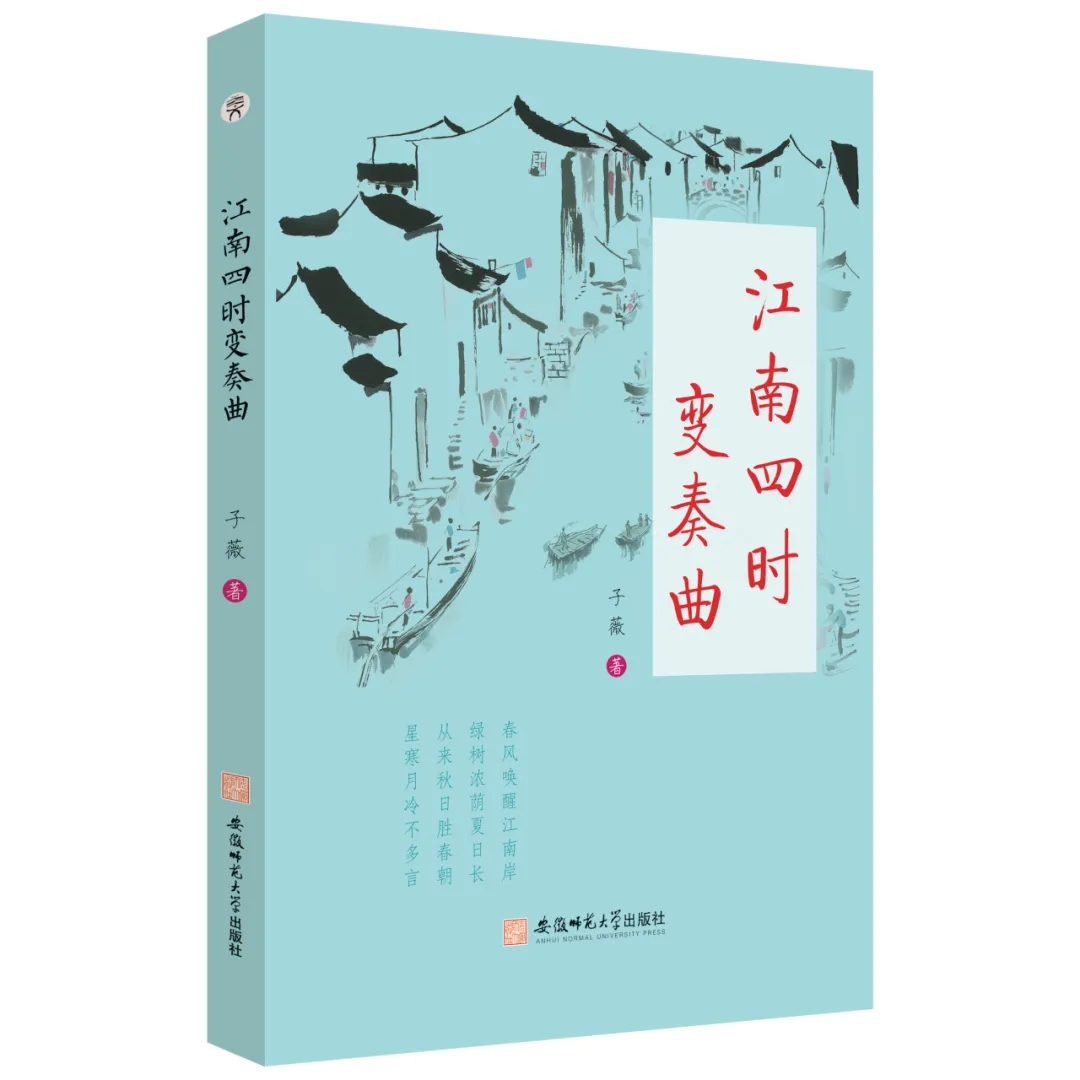

近期,我省作家子薇散文集《江南四時變奏曲》由安徽師范大學出版社出版發行。

作品簡介

《江南四時變奏曲》全書共分四輯:春風喚醒江南岸,綠樹濃蔭夏日長,從來秋日勝春朝,星寒月冷不多言。

四季,是一張隆重鋪開的宣紙;日月星辰,在我們凝眉抬眼便可觸及的地方。我們在四季里輾轉,在塵世間流連。所有的小景舊物,都好似枝上繁花;所有的親友故交,都如同悠揚樂曲。

通過對水墨江南民風民情的獨特描寫,力圖給二十四節氣以簡約又深徹、通俗又唯美的詮釋。字里行間彌漫著的,是對農耕時代鄉村民風民俗、生活場景的娓娓道來,兼之一些現代城市生活元素出入其中,通篇文字平靜、從容,從細微處切入,敘述客觀又不失鮮活與溫潤,純樸又飄逸,平實又暖心。

二十四節氣似一口深邃的古井,作品獨辟蹊徑,探索二十四節氣的內在機理,以對生命的大愛和悲憫眾生的情懷,去表達,去傾訴,化繁為簡,化剛為柔。通過對二十四節氣自然文化的深層次挖掘和梳理,分春、夏、秋、冬四個篇章,以豐富的細節,畫卷式多方位呈現江南四時風物。

人間值得(自序)

人間值得,寫下這四個字的時候,我想起了逝去的母親——那個在田地里、山頭上勞作了大半生的母親,那個斗大的字不識一籮筐的母親,那個對于生活高度熱情高度熱愛的母親。一年四季、二十四節氣、三百六十五個日子,母親宛如一只織布的梭子,日復一日地穿梭其中,既輕盈又忙碌、既快樂又辛苦,她雖只是一個婦人,卻仿佛屋宇中的椽,是整個家庭堅強的支撐、是我們姊妹五個堅定的依靠。

清晨,嚴寒的冬季,我和弟弟還睡在床上,母親已經拿棒槌敲開厚厚的冰層洗好一大籃子衣裳回家了。灶間、堂間響起乒乒乓乓的聲響,清醒過來的我趕緊穿衣裳起床。被米湯水充分漿過的衣裳,母親拿手擰干,一件一件地曬到門口的竹竿上。母親的手赤紅色,仿佛兩只紅透的胡蘿卜。我問母親,“疼嗎?”母親微笑著搖頭。其實,我心里明白,那手是有著些微的疼的,不僅僅是疼,還癢,仿佛無數的針尖在手上扎著,刺疼,刺癢。

母親不是不怕疼,只是,在冰冷刺骨的水里洗衣洗菜那樣的刺癢刺疼于她來說,實在是可以忽略不計的,母親痛感的閾值相當的高,高到什么程度呢,我所知道的生孩子的疼,于她來說都不算什么。我們姊妹五個,母親十月懷胎,都是在田地里做農活到胎兒臨盆,是疼痛讓母親捧著高高挺起的肚子盡可能快地往家趕去,然后接生婆快速到來。生孩子的過程,雖然驚心動魄,母親卻是格外的安靜。我所能真正地感受到母親的疼痛,是她的腰疼,腰傷一旦發作起來,她整個人就會勾下去,身體彎曲得如同一張弓。

母親的腰傷是老傷。我讀初一時,她舊傷復發,是因為在一個狂風暴雨的日子里,我們家的草房頂被狂風掀翻得支離不堪,雨水從房頂洶涌地漏進屋子里。母親頂著狂風暴雨攜著粗重的麻繩架著木梯奮力爬上房頂,將房頂上的稻草一一整理歸位后,固定好一根根麻繩的中段于房頂的正中,再將麻繩的末端分別從四面八方甩下去,然后爬下木梯,將麻繩的末端牢靠地拴死在她之前搬來的沉甸甸的山石上。上上下下驚心動魄的好一頓忙碌,母親的腰再次被拉傷了,腰傷令她行動時劇烈疼痛、苦不堪言。村子里有一位孤寡老人,我叫她“二娘”。逢年過節,母親必會接她老人家來我們家吃飯,平常的日子里,若是家里做了什么好吃的,母親也不會忘記送些給二娘。大約是受了母親的影響,我每次從學校回來,必會去看望二娘。那次,二娘難過地告訴我:“你媽沒被暴風雨打下屋頂摔死,真是老天爺保佑,撿回一條命了。”

我沒有見過母親年輕時的樣子。母親生下我時,41歲,生下弟弟時,已經43歲。我從來沒有覺得母親多么的漂亮,但是,她做事利落,且少有的愛干凈。天暖和了,母親的上衣一準換上淺色的,要么白色,要么淺藍色,棉布的,或者說是竹布的,大衣襟,盤花扣。那些盤花扣都是母親親手打出來的,打一截拿針線縫一截固定住,那針腳,又細密又緊致,然后她把打好的盤花扣親手釘在衣服上。曾經聽到村里人夸贊母親:武能上山砍柴、拓土墼(砌墻用的),文能紡線繡花;再就是干凈,哪怕只有一捧水,她都把自己還有我們這些孩子洗得清絲絲的。

與中院村的其他姑娘、婦女一樣,母親也愛美。梔子花開的時節,中院村不僅空氣是香的,姑娘和婦女們身上都是香的。每天早晨,梳洗一新的母親,必會摘下一朵含苞欲放的梔子花插在鬢邊。

母親不僅盡可能地往美里打扮自己,也盡可能地往美里打扮我。年少時,我穿的第一件、準確地說是兩件的確良襯衫是夕陽紅色,那時候,不管是褲子還是褂子,一做就是一模一樣的兩件,母親說是套裁省布。夕陽紅色的襯衫,有機玻璃的扣子,幾十年的光陰過去,隔著歲月的煙塵,回望那曾經穿在我稚嫩身體上的鮮艷欲滴的衣裳,內心里依然會泛出別樣的暖。

年少時,餐桌上的雞鴨魚肉實在是稀罕,但是,一旦家里來了客人,原本稀罕的雞鴨魚肉便神奇地出現了,不過,母親自有她的規矩,只往我們的碗里象征性地夾點邊角料。在那個物質極度貧乏、吃飽飯都是奢望的年代,母親起早摸黑地把自家的菜地種得滿滿當當、不留一處空隙。收獲季節,能腌制的各種菜蔬大籃大籃地被摘回家,經過一道道工序,母親把它們分門別類地整齊碼放到大口大口的壇壇罐罐里。菜蔬淡季,那些腌制入味的咸菜就派上了大用場,一家人不說吃得多好,但至少不用吃精淡無味的寡飯了。我們姊妹幾個,因為“母親牌”沃土的滋養、“母親牌”泉水的澆灌,得以茁壯健康成長。

夜晚在煤油燈下,我和弟弟做作業,母親坐在一邊納鞋底,她先用錐子在厚實的鞋底上錐一下,然后用穿著長長麻線的鋼針穿過去,用錐子繞著線緊一緊針腳,再往鞋底上錐一下,如此循環往復。鄉村的夜晚,靜寂無聲,偶爾,傳來一兩聲狗吠。我喜歡聽麻線在鞋底上抽動的聲音,一下一下,那聲音,仿佛沒有音階的音樂。夜深了,桌上的煤油燈散發出蒼黃的光芒,母親坐在紡車邊,左手握著用事先彈好的棉花搓成的棉條,右手搖著紡車,那聲音,吱吱扭扭的,我和弟弟就在這般有著滄桑古意的氛圍里沉沉睡去。

母親出生于一個苦勞苦做的家庭。外公家庭經濟并不闊綽,四個子女,除了舅舅,我大姨媽、二姨媽還有我母親三個女姊妹,一個都不曾進過學堂。外公早早地去世,外婆卻是高壽,活到85歲。每年外婆生日當天,母親早早地準備一只老母雞、一提掛面、一些點心送到石頭華山村的外婆家。母親年少時所受益的不過是,她不用下地勞動,但是,這反而成了她日后的巨大缺憾——母親嫁到中院村后,不得不學做一切家務以及農活。成家后,父親便去東吳大學(后更名為蘇州大學)讀書,畢業后分配到績溪中學教書,在我出生那年,父親雖然調到了離家三十里路遠處的湯溝中學教書,但還是基本上不可能幫助母親做農活,一來他做不了,二來他也沒有時間去做。而我們姊妹五個,除了姐姐,其余四個都一個一個地先后進了學堂。1978年分田到戶,1979年姐姐出嫁,家中、田里、山上的事情又都落到了母親一個人身上,那時候的母親已經虛50歲了。母親嫁給父親后,從什么都不會做,到什么都會做,這除了母親天資的聰慧,更多的是她的不怕苦不怕累,她付出的辛勞比年少時會做農活的婦女們多出很多。

天一暖和,田畈里,滿是飛絲,那是一種類似于蜘蛛網一樣的東西,冷不丁地就會飛進人的眼睛里,倘若不及時處理,甚至能讓眼睛瞎掉。來找母親挑飛絲的人,一準是一只眼睛半睜半閉。這時候,母親會動作迅捷地拿出硯、墨和毛筆,往硯里倒點清水,拿墨在硯里輕捷地研磨,片刻后,拿毛筆沾滿磨好的墨水,涂進眼睛里,當閉上的眼睛睜開時,母親拿毛筆往眼睛里輕輕一拖,飛絲便隨著毛筆出來了。那人跟來時的形象已是判若兩人——來時佝僂委頓,走時神清氣爽。

一個暑假里,勞作回來的一家人圍坐在飯桌邊吃飯,一個時常來中院村要飯的智力低下、人稱大孬子的壯實青年走進我家堂間,母親趕緊拿過他手里的大瓷缸去鍋間盛半瓷缸飯,又每樣菜都搛了些遞到他手上,他卻動作敏捷地端起那碗大青豆整個地倒進他手上的已經裝滿飯菜的瓷缸里,然后風一樣地離開了。母親先是愣了一下,轉眼便開心地笑起來,仿佛把大青豆悉數倒進瓷缸里的大孬子的舉動是對于母親的最高認可和獎賞。

母親愛笑,其實,母親并不是沒有苦惱和煩心事。到年底結算工分、憑工分計算各家口糧時,我們家不夠的工分得不到相應人口應得的口糧,這就得拿錢去買工分,但是,父親一人的工資供養著上學的我們姊妹四個,每個月都是提前支取下個月工資甚至下下個月工資;家里沒有男勞動力,父親也沒有兄弟,我們在中院村總是顯得勢單力薄,有時候免不了受人欺負;原本基本功很扎實的大哥,因為心理素質比較脆弱,一年一年的高考落榜。巨大的經濟壓力,生活上的各種煩惱,母親總是以其豁達的心胸逐個化解,努力地把笑容掛在眼角眉梢。

55歲時,母親來到父親身邊,她讓父親幫她在后勤部門找了個差事,去學校食堂干活。此后的歲月里,無論春夏秋冬,母親一早便去食堂,做飯,切菜,洗菜。有時候,她甚至還要挑著大籃子的菜去河邊清洗。我問母親苦不苦累不累,母親說:“再苦再累,還能有在中院村上山砍柴、下田摳泥巴苦累嗎?”

父親去世后,65歲的母親一個人在湯溝中學生活了一段時間,那實在是讓人難以放心。之后,二哥為母親在縣城他家附近租了一處房子。父親去世后,除了每個月的撫恤金,除姐姐之外,我們姊妹四人每人每月給母親30元錢,后來增加到每月100元、300元、600元。但是,母親用錢很是節省,除了各種人情來往,給大嫂照顧她的費用,她的存款居然達六七萬之多。母親年輕的時候,家里因為吃飯的人多、拿工資的僅父親一個,所以,家庭經濟一直是拮據的。晚年的母親,在經濟上倒是比較寬松。所以,每每說到時下生活,母親總是樂呵呵地說:“現在的生活,就是天堂了。”

年少時,并不能感受到母親的不易。后來,自己成家,想到那些年,母親一個人,我們姊妹五個從懷胎十月到出生到長大成人、一大家子人要燒的柴火、要吃的糧食、要吃的蔬菜、要清洗的衣被、要穿的鞋襪,母親不僅應付得從容,且還能夠養豬、養狗、養雞、養鴨,就覺得平凡的母親其實真的不平凡。時常在恍惚間,我總疑惑著母親不止有一雙手、兩條腿,否則,那么多的事情,家里家外的、天上地下的、山上田里的、堂間灶間的,她何以能夠應對得從從容容、一絲不亂?

就這樣,日月四季、星辰節氣、做人做事、鍋灶田畈、縫補紡棉、做鞋洗衣等諸樣零零總總,母親仿佛種豆子似的,一樣一樣地種植進我幼小的心田里,使我懂得了識人曉事、體味自然,感知光從天上來、泉自地下起,讓我在簡單粗糙的日常里,悟解美好,珍惜周遭的點點滴滴。

“活著值得”,母親生前說;“人間值得”,我對天國的母親說。

作者簡介