發布時間:2023-08-08 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

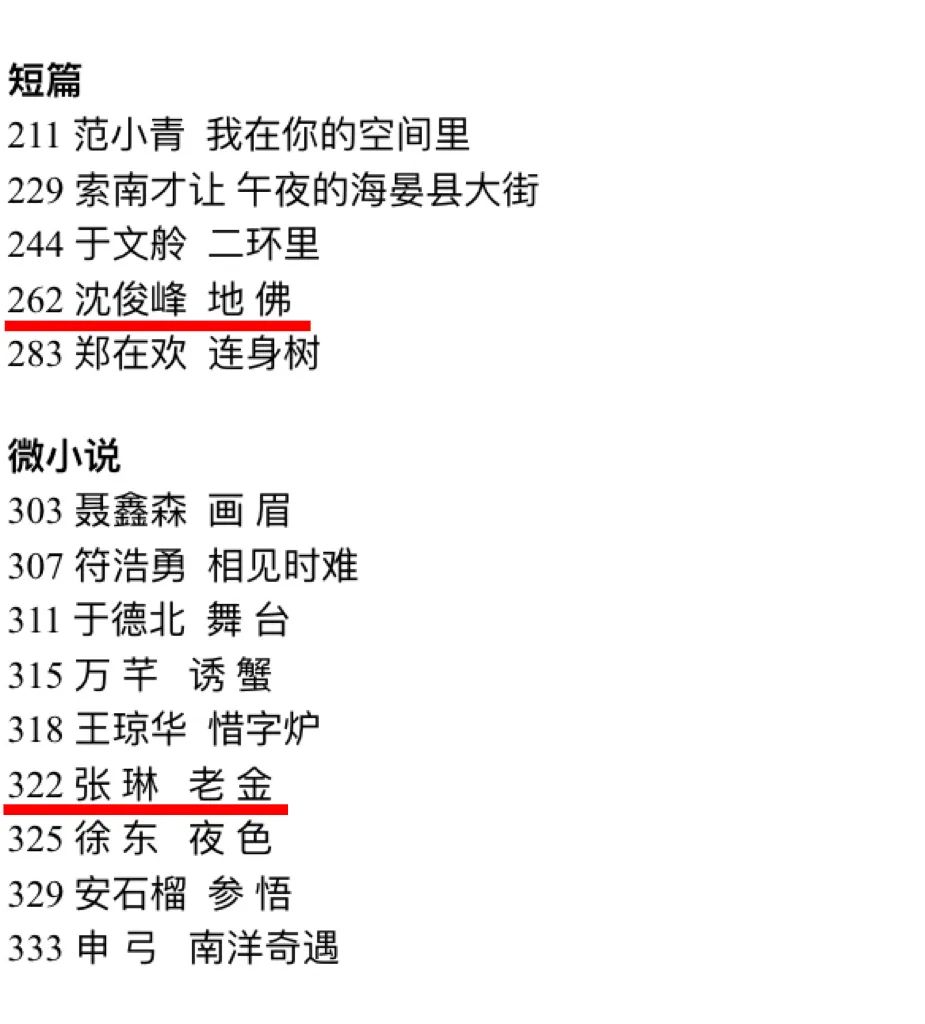

近期,我省作家沈俊峰短篇小說《地佛》與作家張琳微小說《老金》入選《中國當代文學選本》。

《中國當代文學選本》是一部權威季度文學選本,以比“年選”更快的出版節奏,向世界呈現近期中國文學的最新收獲。據《文藝報》報道,作為一種有公信力的季度文學選本,該選本因“讓國外讀者快捷閱讀當代中國文學精品”的窗口作用,以及“為中國作家走向世界鋪筑交流合作橋梁”的橋梁作用,受到作家、漢學家、國內外讀者的好評。《中國當代文學選本》傳播中國聲音,講述中國故事,產生了良好的社會效益。

地佛

沈俊峰

一

人這一輩子就像是在與上天捉迷藏。奶奶是玩這個游戲的高手,躲啊躲、藏啊藏,一直躲藏了近百年,終于累了,倦了,懶得動了,故意透露了藏身之所,讓上天找到了。

上天找到奶的時候,吳賢正堵在京城下班的路上,車行如蟻。奶像西山的太陽,漸漸黯淡。她不讓人告訴吳賢,怕耽誤了吳賢的公事。就像當年吳賢的爺在瀕死之際,奶瞞著吳賢的爹。那時候吳賢的爹在外地讀大學。奶害怕兒子回來就再也回不去了,村子里到處是餓得走不動的人。誰能想到上天的特使跑得那么快,快得令所有親友猝不及防,像是從天而降,一下子就站在了奶的面前。奶動了動無牙的癟嘴,向著吳賢所在的方向咧了咧嘴,像是笑了,神態安詳。和俺大孫子說,俺想他。奶說完這句,腦袋一歪,似乎是睡著了。

叔細致地說了奶臨終前的這個細節,吳賢立馬就明白了。村里人都說,奶對吳賢太好,臨終只想著他這個大孫子。叔也心存疑惑,在說完這個細節后,再一次提到奶曾經對吳賢的那一次耳語,他總覺得許多事情都與那一次耳語有關。那是一個除吳賢之外,對全家族的人保密了幾十年至今仍然沒有揭底的秘密。吳賢守口如瓶,即使現在,奶已去世,叔忍不住再次提起,他也是緘默不言。

堂屋布置成了靈堂。棺木架在幾條長板凳上,擺在堂屋的正中。門前的院子里,擺放著十幾只花圈,樹杈間扯起了瑟瑟白幡。叔領著吳賢、堂弟守靈。堂弟的兩個兒子在外打工,怕耽誤生意,都沒有回來。親戚來的人也多是老頭老太。操辦喪事,只有叔、吳賢及堂弟,留守在家的幾個女人和孩子只能做做輔助。

守在村頭的人放響了一掛小鞭,是傳信有人來吊唁了。叔領著吳賢、堂弟立馬跪地還禮、叩謝。送走吊唁的人,吳賢和叔進到廂房,商討安葬大事。當地在喪葬方面有許多風俗,那是先祖留下來的悼亡儀式。生是大事,死也是大事,可如今,人們對死已不甚重視。多年來,喪葬成為封建流毒和物質浪費的靶子,屢屢受到打擊與責難,但在偏僻的鄉村,這些風俗仍然像土中水、肉中血,頑強地延續著,只是多了一些不得已而為之的扭曲變形的規矩。從前,將亡人裝殮,入土為安,后來,先火化,裝入骨灰盒,將骨灰盒放進棺木,連同棺木一起埋葬。這比土葬其實多了一道火化程序,讓喪家多買一個骨灰盒,多支出一筆火化費,多費時間來回一趟火葬場,實際效果,真是不敢恭維。有人不愿意火化,膽大的便偷偷地埋,被人舉報了,扒出來潑上汽油就地燒掉。狼煙翻滾中,亡者失了尊嚴,親屬從此灰頭土臉,抬不起頭,挺不起胸。

這些事,吳賢聽了會起雞皮疙瘩,不大相信,但是至親的述說讓他又不得不信。他暗自感嘆,對亡者不敬,對活人又能敬到哪里去呢?

吳賢堅持要為奶奶做兩件大事,一是奶和爺要合葬,二是讓奶直接土葬,不火化。叔聽了吳賢的意思,驚得一下子從椅子上蹦起來,嚇得直擺手,說,當年,你奶和你耳語的就是這?

吳賢搖頭。

那你為啥這么做?

叔氣得翻著白眼珠子,在屋里來回走,邊走邊說,這咋可能?這怎么可能?

吳賢看著叔的過激反應,有些奇怪。他盯著叔,盯得眼珠子發痛,然后態度不容置疑,叔,出了問題我兜著,與您無關。

叔的眼神出賣了內心的恐懼。吳賢不懂他畏懼什么。叔教了一輩子書,在家鄉也算是個有頭有臉的人物,算是個能掐會算的知識分子,咋就恐懼成了這個樣子。

你不知道厲害。叔說話的時候,咬牙切齒,心有余悸。

誰?咋厲害了?吳賢對叔的恐懼和警告不以為然,覺得他夸大了,有點像驚弓之鳥。

叔將目光移向窗外,看著窗外一望無際的青麥苗,呆呆地出神。

二

若讓奶與爺合葬,先得找到爺的葬身之處,這很不容易。

很多年前,還很年輕的爺就死了,死的時候餓著肚子。那是沒有辦法的事。爺就埋在村子北面那片莊稼地里。埋爺的人本身就已經餓得眼冒金星,走路搖搖晃晃,能有力氣將爺拖出去埋了,也算是爺有福,哪里還記得具體位置。

災荒過后,奶帶著叔挨個問了那幾個鄉親,大家一起認真仔細地回憶,終于確認了一個相對準確的位置,于是在那里起了一座墳。墳矗立了好幾年,家人年年清明都去上墳,算是給爺一個交代。后來,風俗變了,死人不能與活人爭地盤,墳頭一夜之間被鏟平,從此落寞成一片平地。爺像一粒黃土隱入了大地深處,不見了蹤影。

一次回鄉,吳賢讓叔帶著去找。那塊地早已“名花有主”,加上時間太久,許多村民棄了老宅,往南另起新屋,一個一個比賽似的,村子在不露聲色中,竟然悄悄南移了半里地去。參照物變了,叔更難找準爺的安息之地了。

高遠的深秋,紅芋秧子攀爬勾連,碧綠得漫天遍野。叔站在紅芋地里發呆,然后左察右巡,步行丈量,費了老半天的勁,總算找到一個大概。

大概就在這。叔指著腳邊,并不十分自信。

吳賢覺得爺其實也是挺頑皮的,像是在那一片紅芋地下,故意和他的子孫們玩捉迷藏。

叔在地頭點燃了一掛鞭,立刻有了噼哩叭啦的脆響。在蒼天和大地寬廣靜寂的懷抱,鞭炮響得十分虛弱,虛弱得有點局促不安,上氣不接下氣,還夾雜著不少的癟火。

那是吳賢第一次尋爺。他沒有見過爺,爺一輩子也沒有相片,他只能通過親人的回憶,有時是片言只語,來想象、還原爺的音容笑貌、脾氣性格。有人說爺俠氣仗義,有人說叔長得有幾分像爺。吳賢便按照叔的模樣去想象、揣摩,卻怎么也沒有一個完整的形象。不見真人,僅去想象,終究難以真實。

站在埋了爺的那片土地,吳賢一顆孤零漂泊的心剎時肅穆起來。叔沒有和他說,其他人也沒有和他說,但是在爺的面前,他極自然地跪地磕頭,虔誠祭拜,身體里像有一股無法控制的力量在控制著他。那一刻,他的心徹底匍匐,情感和魂靈似乎與天地牢牢夯實在了一起,像水泥、沙子遭遇了水。他明白,那是故鄉對情感的守候,也是情感撲入故鄉的碰撞。

吳賢覺得那是一個非常奇特的感受,心和土地似乎有了一個天然的通透渠道,像連接上的電線,電石火花,息息相通。他的臉幾乎挨到了土地,清晰地聞到了一種濕腥的氣息。這是土地的氣息,家鄉的氣息。他深嗅幾口,神清氣爽。

磕頭的時候,吳賢忽有所悟,那些埋藏于地下的親人,其實并沒有走遠。身體能動的時候,他們在地上,愛、勞動、生活、繁衍,和日月說話,和星星交流。身體不能動的時候,他們在地下,長眠,呼吸土地的養料和氣息。他們只是換了一個地方,從地上到了地下。在地上,他們愛透了這片土地,也愛透了后代子孫。在地下,他們庇蔭后世,護佑子孫后代平安、幸福、發達興旺。地上的敬著地下的,為之增光添彩。地下的,則是地上的一個永遠的精神柱石。地上與地下,其實是一個無法割裂、無法分開的整體,天與地,動與靜,虛與實,魂靈與肉體,構成了一個豐腴圓滿的世界。

叔說,爺上過私塾,喜歡聽說書,積累了一肚子忠勇俠義的故事。爺愛說古,用歷史的余音殘沫涂抹了鄉野斑斕的色彩。村子剛解放那陣,爺當了農協會主席,領著村里的老少爺們為前線的解放軍運糧送衣。一掛裝滿支前物資的大車翻進冰封雪蓋的水塘,是路過的解放軍將大車和物資打撈了上來。爺從此敬佩解放軍,逢人便說起這段經歷,像說一段精彩的評書。

吳賢聽了很感動。爺對解放軍的敬佩之情,讓吳賢深信不疑,那是一個經過淳樸善良的莊稼人口口相傳下來的故事,不會摻上任何的雜質。

吳賢很想為爺立一塊碑,親手寫上碑文“一個敬佩解放軍的識字農民”,然后找個石匠刻上,豎在埋葬他的地方。以后他再回來,就能一眼看到爺了,不至于站在一片莊稼地里,像立在一個無邊的海洋,茫然無助。墳和碑,是一個人的證明,一個家族的證明,更是一段人生甚至是一段歷史的物證。所以,吳賢堅持要將奶和爺葬在一起。

叔說,那塊地已是別人家的,誰會讓自家的地埋別人家的人呢?

吳賢說,找他們商量一下。

叔一臉嚴肅,不吭聲。

吳賢不死心,讓人去問,看對方有啥條件。去問的人很快回來了,說對方一口拒絕。吳賢讓人又去,商量能否花點錢,多少錢都行,對方很快又回了話,說這不是錢的問題,多少錢都不行。吳賢想了想,說想把爺的骨殖移出來,對方聽了就笑了,有點諷刺的意思,說還能找得到嗎,早就和泥土長在一起了。

吳賢無話可說,心里難受,也欣慰,欣慰的是,爺畢竟是入土為安了。但是,他不甘心,要親自前去和人家商量。叔勸他,你身戴重孝,登別人家的門不吉利。吳賢抹了一把淚,只得暫且作罷,不過,這倒更堅定了他要辦成另外一件大事的決心。

……

沈俊峰,中國作家協會會員,中國散文學會理事,魯迅文學院第29屆高研班學員。作品散見于多家報刊,入選《中國年度散文》《語文主題學習》等多種選本或中小學生讀物、中高考試題。出版散文集《影子燈》《在城里放羊》《在時光中流浪》、長篇紀實文學《鄧稼先:功勛澤人間》、長篇小說《桂花王》等數種。獲冰心散文獎、中國報人散文獎、安徽省政府文學獎。

老金

張琳

小張提干不久,調入炮校后勤工作。辦公室里,從大校到少尉五六個人,小張是少尉,軍銜最低,因此,一到這里,就承攬了到茶爐房打開水的工作。第一次去茶爐房,小張一手拎著一只竹編殼子的熱水瓶,出門左拐,走到這排辦公室盡頭,再拐過墻角,遠遠看見,茶爐房前的空地上,一身穿軍服須發花白的人,正一板一眼地打著太極拳。近了才發現,那人看相貌也就五十歲上下,軍服上領章、肩章都沒有,不是現役軍人。見小張打水,那人停止打拳,問,新來的小兵蛋子?小張感覺這話問得突兀,像首長的口吻,他一邊答是,一邊瞥一眼那人的臉,感覺他臉上似乎透出些與常人不同的神色。那人一看小張看他,哈哈大笑,說,不用看,本人老金,炮校誰人不識君?

話音剛落,來了一位拎水的大尉軍官,到了老金跟前,大尉抬起右手,一絲不茍地敬了一個軍禮。老金一個立正,還了一個軍禮。咦?小張心底納悶一聲,感覺老金這人有故事。臨走的時候,小張也向老金敬禮,老金同樣立正還禮。

甚至有一次,小張值夜班,他去茶爐房打開水,看到一位穿背心大褲衩的矮矮壯壯的中年人在跟老金對弈,老金悔棋,中年人攥住老金手捏棋子的手,爭得面紅耳赤。中年人穿便服,小張也知道是誰,在炮校,誰不認得中將校長呢。

漸漸地,小張聽說了老金的故事。老金曾是濟南一地下工作站負責人,公開身份是一家南貨店的老板。濟南戰役前夕,因為看到了勝利的曙光,一時犯了麻痹大意的毛病,被捕了。敵人對他軟硬兼施,金錢美女,封官許愿,毒打凌辱,種種手段使盡……老金始終一口咬定自己是商人,不是他們說的什么共黨要人。在非人的折磨下,老金精神失常了。被營救出獄后,老金住進醫院,經過幾年調理,病情漸趨好轉,但依然不適宜擔任領導工作。老金一再要求分派工作,說哪怕打掃衛生都行。就這樣,老金做了炮校的茶爐工。

小時候,圍桌吃飯,父親老張時常講述他年輕時在炮校的工作經歷。講到老金的故事,父親慨嘆不已。父親說,老金出身沙撈越華僑富商家庭,在燕京大學讀書時,就從事地下活動,老革命呢。

前兩年逛舊書市場,我從一冊紙張發黃的文史資料匯編中,無意間瞥到金石這個名字——金石正是老金姓名。我迫不及待地讀下去,相較于父親老張梗概式的講述,這篇文字翔實生動,讓老金的形象鮮活起來。

敵人感覺老金是條大魚,見各種手段都撬不開他的嘴巴,就調來一位上校政戰官,走攻心之策——上校是一位心理學專家。在審訊室,兩人一見面,都暗自吃了一驚,但表情沒絲毫異樣。老金認出對面的女軍人是燕京大學心理學系同學王媖,畢業后,老金去了延安,而她去了重慶。老金使用的是化名,王媖見到他之前,一直以為對手是一位廖姓共黨嫌疑分子,哪會想到是老金呢。令老金難以置信的是,王媖沒有告訴其他人他的真實身份。

以后的接觸,就淡化了審訊的意味。王媖脫去軍裝,換上旗袍高跟鞋,一副珠光寶氣的模樣。而老金也被卸去刑具,沐浴更衣,老板派頭儼然。王媖僅帶司機和看守兩名隨從,邀請老金到街上吃西餐喝咖啡,甚至到舞廳跳舞。而看守不得近前,只能遠遠地跟著。老金問,你這樣,不怕我跑?王媖莞爾一笑,說,敢這樣,怕你跑?

那天,咖啡屋里光線柔暗,王媖從精致的坤包里取出一個信封,說,令尊來函。老金接過,拆開信封,抖出幾頁信紙和一張照片。照片上,祖母、父母與姐弟坐在別墅前的草地上,融融親情撲面而來。金父在信里說,吾兒回祖國報效,老夫全力支持……無奈老夫年邁,欲讓吾兒接手打理家里的橡膠園……看到這里,老金忍不住,掩面嚎啕大哭。王媖從包里掏出一塊干凈的手絹,遞到老金手里。王媖扭頭瞥一眼心不在焉的看守,輕聲對老金說,你逃吧。老金搖了搖頭。王媖一見,眼眶濕潤了。

那看守是個老滑頭,貌似心不在焉,實則盯得很緊,他不光監視老金,也一直窺覷王媖舉止。每次回去,他都向上司報告王媖的動向。這次,上司震怒了;革職嚴查!偵查中,發現王媖有其他“通共”嫌疑,遂被秘密處決。

有一天放風,老金從看守嘴里聽到王媖被害的消息,驚愕良久,始仰天大笑,繼而捶胸痛哭……

父親老張說,聽過老金演講,在一次師團職干訓班開班儀式上,校長邀請老金給學員講幾句。主席臺上的老金神采飛揚,他一手掐腰,一手配合講話打著手勢:你們來炮校這座熔爐進修,努力提高自己的軍事素質;而我呢,在炮校燒茶爐子,為你們這些祖國的保衛者服務。熔爐是爐,茶爐也是爐,我們因“爐”結緣,從五湖四海走到一起……老金話語思路清晰,贏得滿堂掌聲。

老金年輕時的照片很帥,西裝革履,發型一絲不亂,有三十年代上海灘的影星范兒。父親老張對我說,頓了頓,又說,影星怎能跟老金比呢,老金可是享受行政十二級干部待遇的茶爐工。

張琳,男,安徽碭山人,中國作家協會會員,中國報告文學學會會員,安徽文學院第五屆簽約作家。有文學作品發表在《中國作家》《清明》《四川文學》《飛天》《朔方》《廣西文學》《廣州文藝》《芳草·小說月刊》等文學期刊,有部分作品被《小說選刊》《作家文摘》《中篇小說選刊》《新世紀文學選刊》等刊(報)轉載。小說家,文學編輯。