發(fā)布時間:2023-06-16 來源:安徽作家網(wǎng) 作者:安徽作家網(wǎng)

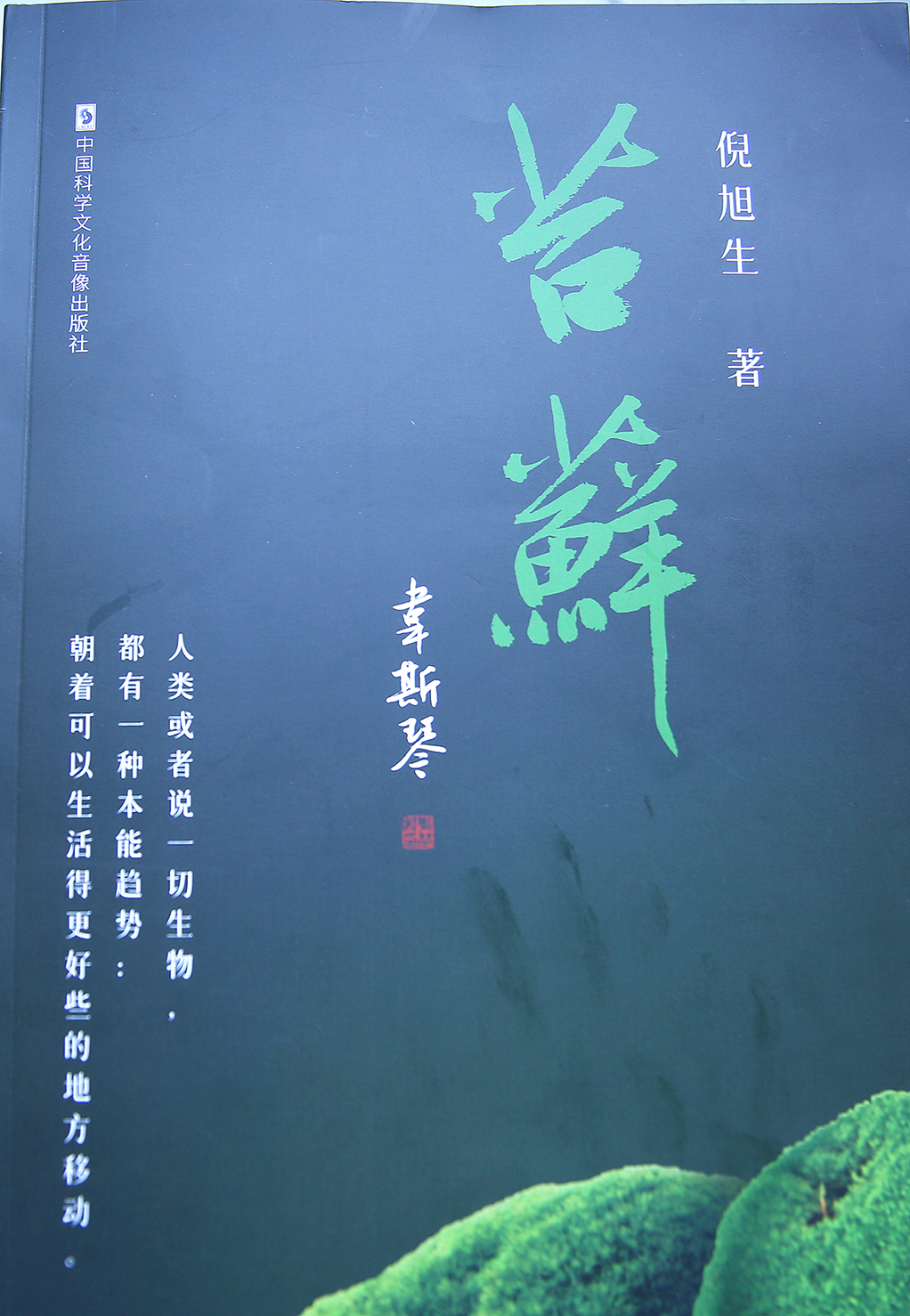

近期,我省作家倪旭生創(chuàng)作的現(xiàn)實題材長篇小說《苔蘚》,由中國科學(xué)文化音像出版社出版發(fā)行。

該書作者以親身經(jīng)歷,通過對身處大城市中最底層小人物生存現(xiàn)狀的生動描述,試圖深入該群體豐富復(fù)雜的內(nèi)心世界,剖析他們的靈魂與命運,描繪我國改革開放大環(huán)境大背景下,一幅幅波瀾壯闊、形象生動的社會生活畫卷,揭示新時代農(nóng)民工群體在市場經(jīng)濟大潮猛烈沖擊下豐富多變的精神世界和艱辛曲折的心路歷程;通過對一組卑微平凡的小人物日常生活細節(jié)的細致刻畫,詮釋改革開放為新中國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來一系列深刻變革,以及給廣大城鄉(xiāng)帶來翻天覆地的可喜變化。

為小人物立傳,為大時代留痕

——《苔蘚》創(chuàng)作談

記得是2012年的國慶節(jié)吧,我下決心利用極其難得的五天假期,攜妻帶子前往上海旅游度假。對于這座城市,毫不夸張地說,我是相當(dāng)相當(dāng)熟悉了。近4000個日日夜夜啊,我與她朝夕相伴,日夜廝守。這么說吧,除了生我養(yǎng)我的故鄉(xiāng),在全中國乃至全世界范圍,再沒有哪個地方,我對她有如此的熟悉了。

在這塊熱土上,曾經(jīng)正青春的我做過許多絢麗的夢,有過憧憬和歡樂,當(dāng)然也流過太多的汗水,還有——迷茫、失落和傷痛。可不管怎么樣,我還是一如既往地愛她,喜歡著她,因為她的美麗時尚,她的活力四射,她的海納百川……

第一站,我選擇趕往閔行區(qū)的北橋鎮(zhèn)(今屬顓橋),探望在此打工的三姐夫婦。在他們的租住屋里,我的眼眶忍不住潮濕起來,淚水差一點奪眶而出——此情此景,令我不由得想起自己曾在這座國際化大都市里艱難困頓的生活,在這座都市的大街小巷、各個角落奔波忙碌的身影,還有,那些千千萬萬個來自全國各地的我的同齡人,他們的堅韌隱忍,他們的奮發(fā)圖強,他們的喜怒哀樂和悲歡離合的故事……

這間屋子,據(jù)我目測,頂多也就是十來個平方米吧,除了一張小木床,一只煤氣罐,以及用小凳子支起來的“灶臺”外,連兩個人轉(zhuǎn)身都顯得困難重重。屋子雖是坐南朝北,卻是終年不見陽光——它緊挨著房東家高大的樓房。如此遠離喧鬧市區(qū)的相對偏僻雜亂的農(nóng)村里的小屋子,正是這座特大型城市里數(shù)百萬個底層打工人(包括做各種各樣的小手藝、小生意糊口者)用以棲身的首選之地。無它,只是因諸如此地的出租屋價格(相比寸土寸金的繁華市區(qū)而言)是再便宜不過的了。

終日忙忙碌碌的三姐夫婦,以及這座大城市里數(shù)百萬計外來“討生活”的人,無疑,他們活得艱辛沉重,但是——他們并不是沒用的人,他們幾乎一刻不停地直接或間接在為這個城市的正常運轉(zhuǎn)、高速發(fā)展而勤奮工作,獲取一份城里人根本看不上眼的微薄的報酬來養(yǎng)活自己,同時還要養(yǎng)活一家老小,從而實現(xiàn)自己的人生價值。實事求是地說,他們是容易被人忽略的“微細胞”,然而,他們卻是一個個家庭不可或缺的頂梁柱。

曾讀過一篇調(diào)查報告,寫的是南昌市一個城鄉(xiāng)結(jié)合部的農(nóng)民工生活,題目叫《城中村折疊:黑夜永遠比白晝漫長》。城與鄉(xiāng),高與矮,明與暗,寬敞與逼仄,繁華與落寞,規(guī)范與無序,齊整與雜亂,……它們,是如此的接近,甚至“犬牙交錯”,同時又顯現(xiàn)得那么涇渭分明。或許,這中間的“鴻溝”,需一代人乃至幾代人的跋山涉水才能跨越;又或者說,只能是“更進一步”,以期縮小彼此的差距,僅此而已。文章里描寫的那些主人公艱難窘迫的生存現(xiàn)狀,也是在上海打拼的我的三姐夫婦生活的真實寫照。

早有前輩說過,真正有志于文學(xué)創(chuàng)作的人,應(yīng)該跟“深入生活”這句話來個徹底的告別。對,不是“深入”,而是徹底“融入”,把自己完完全全地“擺進去”,真正置身其中,正如魚和水一刻也不能分離。作為文藝工作者尤其是小說家,不僅僅是現(xiàn)實生活的旁觀者、傳感器,更是記錄者、局中人。“作家通過對人生經(jīng)驗的解密,或直接,或間接,寫出時代的悲傷。”魯迅文學(xué)獎得主王干曾說過這樣一句話。是啊,真正懷有崇高使命感的寫作者,一定不會長期把自己給“宅”在恒溫的書房里。他(她)會憋不住地急切地撲向堅實沉穩(wěn)、芳香四溢的土地,與普通民眾打成一片,水乳交融,感同身受。都說藝術(shù)是相通的,在此,我想套用20世紀著名的戰(zhàn)地攝影記者羅伯特·卡帕的一句經(jīng)典的話“如果你拍得不夠好,那是因為你靠得不夠近”來比擬文學(xué)創(chuàng)作,個人認為也是非常形象貼切的。

有評論家認為,好的散文和小說不一定非要分得那么開,那么清。一個人寫的散文和小說分不開,他(她)的作品,既可當(dāng)散文閱讀,又能當(dāng)小說看,這便是大家風(fēng)范。以我個人淺顯的寫作體會,不管是哪種文學(xué)表現(xiàn)形式,首先是要真——真實反映大眾當(dāng)下現(xiàn)實生活,再表達自己質(zhì)樸真實的思想情感。如果連自己都打動不了的文字,還想著要感動萬千讀者(觀眾),自然是癡人說夢。令筆者感到些許欣慰的是,在這部小說中,有少數(shù)章節(jié)或許做到了這一點——散文化寫作,由內(nèi)而外地透露出作者真切的思想情感。在寂靜的夜晚,或是凌晨時分,埋頭敲字的我,常常情不自禁地淚流滿面,不能自已……

在有限的業(yè)余時間里,我也會涂鴉些散文隨筆、報告文學(xué)之類的東西,用于“調(diào)劑口味”。這次搞四十多萬字的“大部頭”,絕對是大姑娘坐轎子——頭一回。才疏學(xué)淺非科班出身的我,在創(chuàng)作中自然是多次生過膽怯,產(chǎn)生過迷茫和困惑。每每寫不下去時,我總會想起閻連科先生說過的一句話,頓時勇氣大增:“長篇小說可以藏大拙,有多少垃圾放進去,都能開出鮮花來;那中篇,藏多少個中拙也無所謂,而短篇,沒有藏拙這個可能。”又想起劉慶邦老師這樣說,“長篇小說就像大海,它波濤洶涌,波瀾壯闊;中篇小說像長河,曲曲折折,跌宕起伏;短篇小說像是瀑布,它呈現(xiàn)的是一個橫斷面,包括它速度的加快,形態(tài)的變化,色彩的豐富,還有下面清澈而不見底的深潭。”以本人淺薄的理解,那就是拋開單純的字數(shù)及人物多寡不說,在某種程度上,中短篇甚至比長篇更難寫,結(jié)構(gòu)上更難以駕馭。一看到或是一想起大師們的絕妙言論,無形中,渾身便增添了勇氣和力量,無論如何,任憑它怎樣艱難,我都會努力去完成它。不管將來它的命運如何,前提條件一定是——完成它。

前輩們雖是那樣說,可我心里卻明白得很:幾乎所有降臨在這個世間的人,必須得慢慢地學(xué)著爬行,再到直立起來,小心翼翼地蹣跚學(xué)步,到穩(wěn)健邁步前行,最后才是奔跑如飛。小說創(chuàng)作,大體上亦如此吧。從小到大,由短向長,由淺入深,由表及里。當(dāng)然,極少數(shù)的天才或許不在此列。與我而言,截止目前僅寫過二三篇很不成功的中短篇,現(xiàn)在要搞“大部頭”,自然是困難重重。

文字,是一種深情挽留,也是祭奠的一種特別方式;是親切懷念,也是自我取暖。

在申城的十余年,我先后干過碼頭搬運工、工地小工、廚工,還有各式各樣的生產(chǎn)車間操作工,跑過快遞,當(dāng)過公司的倉管、采購員、培訓(xùn)師,販賣過蛋類、蔬菜和水果。可以問心無愧地說,我一直在用力做事,用心揣摩,用腳丈量。即便如此,我還是不斷地失去工作,不得不尋找新的飯碗,就像當(dāng)年的高爾基那樣四處流浪。造成此種狀況,絕非我這個人偷奸耍滑,拈輕怕重,吃不得虧,受不了苦,遭不得罪,抗不了壓力。客觀事實是,在當(dāng)時的社會環(huán)境和大的就業(yè)背景下,根本就由不得我個人意愿所能左右。這些境況,在小說的“男一號”身上或多或少都能看到作者過去生活的“影子”。難怪有人說,每個作者在小說中都會寫到自己,我也不能免俗。如今人到中年,再回過頭來想想,那段不堪不平不凡的經(jīng)歷,反倒成了我人生中一筆寶貴的“精神財富”。

當(dāng)然,對于苦難這個一言難盡的話題,我們還是要辯證地一分為二地來加以看待。古今中外歷史上,的確有不少偉大杰出的人物,他們都是在歷經(jīng)磨難后才逐步走向成功的,正所謂“天將降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨……”作家余華對于苦難的一段精辟描述,我覺得大有道理、富于哲理:“永遠不要相信苦難是值得的,苦難就是苦難,苦難不會帶來成功。苦難不值得追求。磨練意志是因為苦難無法躲開……苦難從來只是苦難,你能熬過來是因為你自己強大,你不需要感謝苦難。”是呀,世上的人,有哪個希望自己始終生活在苦難中呢?!但是,令人討厭的苦難萬一“蹭上”你,并屢次或長時間地跟你糾纏不休,那么,你該怎么辦呢?——惟有奮力拼爭,與它死磕到底!若是被它嚇懵嚇傻了,甚至是被它打倒打趴下,你可能連命都保不住,還何談其他呢?!

……

其實,早在上世紀九十年代末期,我就開始動手寫這部小說了。只可惜,寫到六七萬字時,厚厚的一沓稿紙,不小心在顛沛流離中給弄丟了。當(dāng)時,我擬給她取名,有《傳統(tǒng)的現(xiàn)代人》,有《早晨,太陽從東方升起》,有《望鄉(xiāng)》,有《日出東方》等等,等等。直到本文開頭的那一幕出現(xiàn),我有了新的主意。當(dāng)時,我在想假使有朝一日動筆從頭再來的話,就將她定名《苔蘚》吧,再無更改。

從1996年前后萌發(fā)創(chuàng)作沖動,開始有意識地搜集相關(guān)素材,到1998年真正動手寫,到2003年初丟了草稿,到2018年再次下決心——非要完成它不可,期間經(jīng)歷了一個曲折漫長的過程。2019年,在新中國成立70周年前夕,安保任務(wù)異常艱巨繁重。偏偏在這節(jié)骨眼上,第十章近15000字的一個文檔,不知道哪里出了問題,突然全部亂碼——打開后,里面全是張牙舞爪、面目猙獰的“小怪獸”。我差一點就崩潰了。想盡一切辦法,請了好多個身邊精通計算機的朋友幫忙,始終無濟于事。嗚呼!或許,這就是傳說中的好事多磨吧。絞盡腦汁,又熬了若干個夜后,終于將該文檔里損壞的一萬多字全部“復(fù)原”。所有這些,正如已故的路遙先生所說的吧:創(chuàng)作的甜頭只有在吃盡苦頭后才能嘗到。

有幸經(jīng)歷《苔蘚》中那些或平淡無奇或驚心動魄的生活場景。也曾苦過,痛過,疲憊過。讀者們光從《苔蘚》字面上就可看出,它與潮濕、陰暗、孤寂甚至是苦難——緊緊相隨,無分彼此。記得遲子建曾說過,“沒有描寫苦難,詩意怎會呈現(xiàn)?如果作品一味地展覽苦難,卻沒有希望的微光閃爍,這樣的苦難就是真的苦難了,而如果苦難里有柔軟的光影浮動,苦難就不是深淵,它會散發(fā)著濕漉漉的動人的光澤。”隨后,她還進一步說,我從來沒有,將來也不會在作品中回避苦難;我也從來沒有,將來也不會在作品中放棄詩意。“苦難中的詩意,在我眼里是文學(xué)的王冠。”

是啊!難怪這么多年來,像《鋼鐵是怎樣煉成的》《老人與海》《平凡的世界》《巴黎圣母院》《假如給我三天光明》等等著作經(jīng)久不衰,原因恐怕就在此吧。這一點,正如汪曾祺先生所云,一個作品,如果讀后使人覺得活著還是比較有意義的,人還是很美、很富于詩意的,能夠使人產(chǎn)生一種健康向上的力量,它的影響就是積極的。這樣的作品,無疑具有強大持久旺盛的生命力、穿透力,就像杜甫的《春夜喜雨》“隨風(fēng)潛入夜,潤物細無聲”。優(yōu)秀的文學(xué)作品,總是能給人的心靈起到滋養(yǎng)作用。

生活中,每一位正直善良、勤奮敬業(yè)、無私奉獻的卑微平凡的小人物都值得被尊重,因為他們——正是歷史的創(chuàng)造者、推動者、書寫者。這一點,無論是過去、現(xiàn)在還是將來,亙古不變。

小說的結(jié)尾,寫有朝氣有魄力有情懷的年輕人有意識的“回歸”,精神與肉體的雙重回歸。這是上世紀九十年代剛動筆時就有的想法,與后來國家大力實施的城鎮(zhèn)化建設(shè)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等一脈相承。這是筆者感到欣慰的地方。當(dāng)然,我更想通過小說中主要人物奮發(fā)進取的故事及其精神來詮釋這樣一個樸素?zé)o華的道理——幸福,是靠奮斗得來的。

最后,以談不上豐滿厚重但確實飽含作者心血和汗水的《苔蘚》,來祭奠自己那早已遠去永遠不復(fù)存在的苦難的青春,那一段激情燃燒的歲月,從1984年中國“商品經(jīng)濟”合法地位被確定,尤其是紀念從1992年初鄧公南巡講話到跨入二十一世紀那一段時期神州大地所發(fā)生的翻天覆地的變化。

倪旭生,70后,安徽省作家協(xié)會會員,安徽省公安文學(xué)聯(lián)合會會員,蕪湖市公安局作家協(xié)會秘書長,無為市文藝評論家協(xié)會副主席,《無為文藝》編委,無為市政協(xié)委員,多家媒體特約通訊員,在央廣總臺和《新華每日電訊》《法治日報》《農(nóng)民日報》《中國新聞出版廣電報》《安徽日報》等發(fā)表新聞、通訊員計三千余篇(幅);在《人民日報》《中國婦女報》《人民公安報》等近百家報刊發(fā)表文學(xué)作品一百余萬字,有數(shù)十篇文章獲獎,或入選集。

出版自選集《我的“高爾基”大學(xué)》《希望就在前方等你》;長篇小說《苔蘚》入選2020年度蕪湖市重點文藝作品扶持項目。