發(fā)布時間:2023-06-15 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

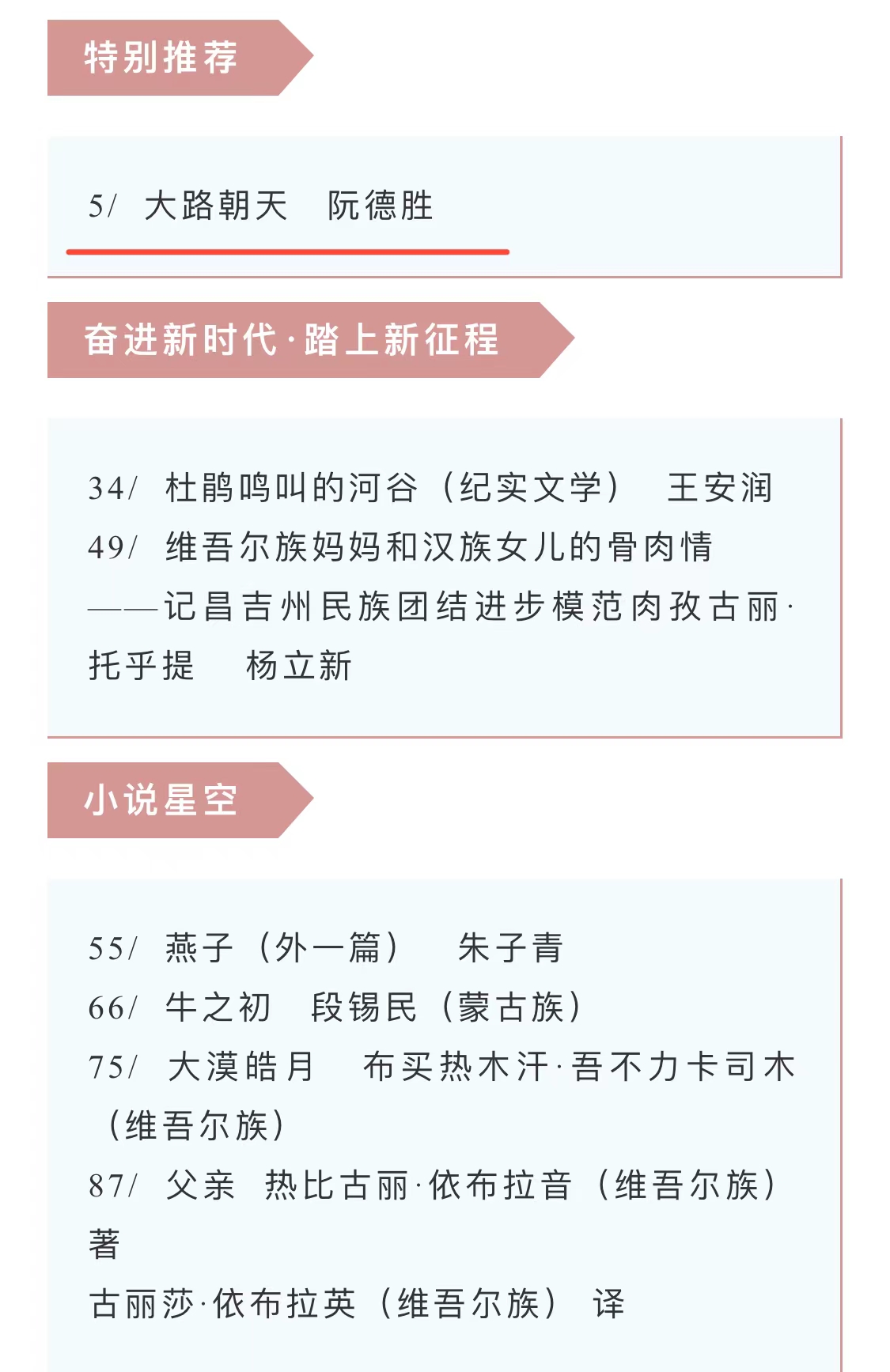

近期,我省作家阮德勝中篇小說《大路朝天》刊發(fā)《民族文匯》2023年第3期欄目頭題。

大路朝天(節(jié)選)

阮德勝

鄒小椒往老鴉洲撂了顆“炸彈”,比當年日本鬼子撂在青陽縣城和國民黨反動派撂在外江里的范圍都要大、聲音都要響,它撂在了關心和不關心的所有人的心里——鄒小椒要嫁給趙亮堂!

趙亮堂何如人也?正如后來電視上播放的大熊貓剛生下來的樣子:白毫毫的毛發(fā),瞇閉著的小眼,粉紅色的肉身……終究比不得大熊貓,它的毛發(fā)長著長著,該白的地方白了起來,該黑的地方黑了下去,他上到頭頂心下到腳趾頭凡是長毛的地方一刷地白,仿佛每個毛囊里都灌滿了銀水,并且汩汩不絕;他的眼,從小長到大,就沒有睜圓過,不是他沒有力氣,也不是你不想睜開,是光,無處不在的光刺是無數根鋼針在穿連著兩個眼皮,他越死勁地睜,它越死勁地穿,他打小就知道,干不過光刺,也就是太陽。他算不幸中的萬幸,像他這樣的羊毛人,十九有的是睜眼瞎,而他在晚上或陰天還能看看天地,也算是天王老子沒有斷他的活路;他的皮子就那么一直粉嫩著,曬,能曬出被開水燎過般的大泡;撓,能像撓在豆腐上,一碰稀巴爛。你還落不得一片頭屑大小的臟,否則癢得鉆心……用你跛子伯的話說,你是皇親國戚的命生在了狗窩里。他是個“羊毛人”,也就是洲上人白天不說夜里說的“他母親與公羊”的產物,為此他父親跳了江,他母親逃離了老鴉洲。,

甚至鄒小椒和趙亮堂在江邊鄉(xiāng)人民政府裁回了結婚證鐵板釘釘成了夫妻,老鴉洲還有很多人不相信。吃了咸蘿卜干操心的大有人在,說鄒小椒神經搭錯線的有,說鄒小椒成了老姑娘想男人想瘋了的有,說鄒小椒拿棒槌跟狗斗氣的有……鄒小椒要長相有長相、要個頭有個頭、要時尚有時尚,家境也開始往洲上人家前邊靠了,言外之意,洲上沒有合適的,城里還沒有?三只腳的貓沒有,兩只腳人還沒有?標致能上電影的沒有,黑黑臉癩痢頭的還沒有?再不濟學學古人,嫁貓嫁狗嫁棵樹也行,怎么嫁給趙亮堂呢?

哎!在老鴉洲“羊毛人”“小老”趙亮堂還真就娶了個體體面面的大姑娘,到哪里講理去?趙亮堂眼不好、皮子不好,耳朵卻聽得真真的,他不能吱聲,只要一開口,仿佛長江大堤破了。也不能“撿了便宜”還賣乖,至于內幕連個偏旁部首都不能對外講,隨后哪怕山崩地裂,他都咬呀挺著,他感覺他像個男人,屋里能撐梁、屋外能頂天的男人,此時的鄒小椒要的正是這樣的男人。

鄒小椒是五月端午上午從東風磚瓦廠回來的。廠長是洲上退伍回來的相仿年齡的王立德,小時候生了疝氣,落了個“大卵子”諢號。

這年長江內江里的龍船比大集體時要多一倍,光洲上就有四條,“接龍”的人也多。趙亮堂小門小戶,只買了兩匹二尺二竹布的“小紅”扎著四條高坦蓮子堂的方片大糕,在他放鞭接何魁為頭槳的那條“龍”時,何魁與他開玩笑:“神龍保佑亮堂今年大福大貴、喜得貴子!”

“哈哈哈!”一船人都在笑,笑得直腸直肺。

趙亮堂也笑了,“你也要好生打槳,別鼻涕落到江里,正好水鬼拖了,你那老婆可就好了我喲?!”

掌舵的錢大發(fā)白胡子都長出兩寸多了,興許是高興,他也接了話,“‘拉瓜’燒鍋的只有二成新,你也要?”“拉瓜”是何魁的外號。

趙亮堂看到沒有船要比賽的樣子,想著扯幾句也怪開心的,就說:“兒子是現(xiàn)成的,進門就喊‘大’,多省事。”

“有本事,自己生啦?”何魁是開不了三句玩笑的人,“靠撿兒子能給你養(yǎng)老送終?”

“你還別講,我在洲上長這么大,‘拉瓜’就這句話……早上蠶豆肯定吃了不少……”什么時候鄒小椒靠在了一棵垂柳的綠條里,她言外之意何魁說的是“放屁”話,還沒有待船上、岸上的人完全看清她時,她又開口說,“你有是有兒子,能不能給你披麻戴孝還真不好講,亮堂要是有,一定會!”

“回來啦?!”趙亮堂轉身從江邊走到鄒小椒身邊,“開玩笑呢,別當真!”

“我就當真了!”鄒小椒板著臉,聲音很大地說,“對他這種恨不得全世界人都過得不如他的人,針眼大的空都不能給他鉆。”

船上的人都聽到了。何魁落漿下水,錢大發(fā)同時扳起了艄。龍船掉過頭,快得差點翻了船。江對面有兩只船見這邊上來一只,便迎過來,意思是要比上一番,果然這邊打了鑼、那邊應了鼓,兩岸看熱鬧的吆喝聲此起彼伏,原來都在等著爭江邊鄉(xiāng)政府的一丈二的“大紅”,江上再次掀起浪潮。

鄒小椒說:“你要沒有事,到你家,我跟你講點事。”

“好啊!上洲村里的兩條‘龍’我都接過了。”趙亮堂意識到鄒小椒是來找他的,但直到現(xiàn)在他還認為她這次主要是回來過節(jié),他快快地起步,邊走邊說,“今年的綠豆糕我是托人從高坦蓮子堂買的,打開包,一屋子都油香油香的,進口就化,你去嘗嘗,甜得汪人。我買了兩包呢,送一包給小娘,去年要不是她幫我照顧家里家外,我哪能去磚瓦廠?小娘還回我四個鴨蛋,鹽的真是好,不咸不談,個個黃里流著油。本來我也想蒸點發(fā)饃,去絞麥粉時,排隊要排三天。現(xiàn)在日子稍好點,家家都敢吃了……”趙亮堂一直喊鄒小椒母親為“小娘”。

趙亮堂一路走一路說著,到村邊時,他扭頭一看,鄒小椒落得跟他有一丈遠,他的話她應該沒有聽到或只聽到一部分,都不是什么緊要的話,聽多聽少都一樣。

鄒小椒突然跑著趕上了趙亮堂,她說:“我剛才在想個事呢。”

他倆肩并肩地走進了村莊網里,路上遇到了兩隊來送節(jié)的,個個都喜慶的樣子。洲上的熟人見到他倆基本都是“小椒家來過節(jié)啊”之類的問候語,幾乎沒有人問趙亮堂,鄒小椒有回話的也有只淡淡一笑而過的。

家家門框、窗欞上都插著艾葉和菖蒲,綠綠的,怪好看。有好幾家趁著春忙沒到,快快地將草頂子掀掉,屋子還是那個屋子,但換上了小瓦,那種感覺完全不同,似乎家境立即殷實起來,人也精神幾分。鄒小椒家的小瓦也訂了,估計到六月底那幾窯可以排上,頂著新瓦過中秋問題不大。趙亮堂至今還沒有這個想法,他堅持屋子不在大小,也不在是草是瓦,能擋風雨即可,真正的住人看的是不是整和潔,一把條帚、一只貓碗要放有放處、擺有擺法;一張桌子、一條凳子要眼晴看不著灰、屁股坐不到臟。鄒小椒進到趙亮堂家,從來沒有這么上心過,她將什么都能看到心里了,她差點涌出淚來。

鄒小椒徑直上了堂屋,趙亮堂忙活著打開綠豆糕、擺上炒蠶豆,還有三個咸鴨蛋也穩(wěn)穩(wěn)地蹲在桌子中間,“你吃,你吃,我去燒點水。”

“先不忙,你坐下來,我有話跟你講。”鄒小椒坐到條臺前的椅子上,正正地對著大門。

趙亮堂只好坐到鄒小椒的對面,看著她,等著她。這時他才看清,鄒小椒的頭毛已經長長了,用一塊花手帕攏扎在后頭,翻毛雞變了老鴉尾。上身是件鎖腰的紫燈芯絨夾克;褲子,換下了能掃地的大喇叭,是條藍的卡的直筒式;鞋是之前穿過的回力,明顯洗后刷了牙粉的白。她坐在那里,看著還算清爽,要是站起來走幾步,應該比送趙亮堂回來那次好看。可是她的臉糙了,少了那種光玉玉的亮,左瞼上兩三顆雀斑想著要往出跳的樣子。整個身子總想塌,完全掉下了那種隨時在抖動的精氣神。

“有個事,我決定下來了,先前沒有與你商量,你不要怪我!”鄒小椒把話說得綿綿的,但句句里邊有筋道,像發(fā)酵的面。

“你定的事,我還信不過?”趙亮堂又想起身去燒水,他看到她的嘴唇一小片一小片地干著。

“我不渴!還有好多事呢,一時又講不上來。”鄒小椒擰過屁股對著趙亮堂,她從褲兜里掏出一沓錢放到他面前,“下來你什么事也不要做了,拿著這五百塊錢,請幾個人將這屋里屋外往喜慶里收拾收拾,另外到城邊上找個彈匠做一床八斤半的墊被、兩床十二斤半的蓋被,被里被面我都買好了。千萬記住,要多買三五斤棉……五月二十六,我倆結婚!”

趙亮堂摁著五百塊錢彈了起來,聲音猛地吼了起來,“你講什么呀?和哪個結婚啦!?是你嘴沒講全,還是我耳朵打蒼蠅了?”

“我和你趙亮堂結婚啦!”鄒小椒扶著桌子站了起來。

“鄒小椒,你是不是瘋了呀,還是在逗我好嬉呢?!”趙亮堂身子在發(fā)抖。

“我既沒有瘋,也不會逗你好嬉,我是決定嫁給你。”鄒小椒又坐下來,“等我給我姆姆講后,我倆就去鄉(xiāng)里裁結婚證。”

“不!”趙亮堂一把推過那些錢,有兩張十塊的“大團結”飄到地上,“小椒,有什么事你講什么事,不能這么鬧,鬧不好要出人命的。到底出什么事了,你好好跟我講……”

“是的,搞不好是要出人命的。”鄒小椒撿起錢,放回到趙亮堂的手邊,又穩(wěn)穩(wěn)地坐下了。“亮堂,我懷伢子了!”

“啊?”趙亮堂跳開桌子,差點被椅子絆倒,他指著她的鼻子,“鄒小椒,你……你做事也太出格了吧!?你個大姑娘家,還帶……帶肚子了!小娘她們要是知道了,還咋活?別人要知道呢,唾沫還不淹你呀?……我不怕死,但也不能這么死吧?”

“我要是想死,還來與你結婚?”

“我不結婚!我姆姆把我生下來就不是讓我來世上結婚的,是讓人知道有這么一種白化病。我不結婚!!”

“好吧!你不結,我就去跳江。”

“你嚇我也沒用!讓我與你結婚,不如你把我推到江里去。鄒小椒,我前生欠了你么?你不能這么害我吧?!”

“我前生欠你的,今生欠你的,來生一起還你,行不行?”

“要頭都行,結婚不行!我是‘羊毛人’啦,和你指甲蓋都不少一塊的大姑娘……哎!洲上人不羞,我還沒有臉皮呢。”

“算了,趙亮堂,你就把我講的話當個屁放掉算了。這錢,你到時給我和我這伢買點紙錢燒燒總可以吧?!”

趙亮堂一把拉住已經出門的鄒小椒,倆人坐到門檻上。“小椒,我拿刀來,你殺了我吧?你要死,我和你一起跳江。”

鄒小椒冷冷地說:“你跳內江,我跳外江。我倆一起,怕壞了你的名聲!”

趙亮堂突然哭了起來,他說:“好好的一個人怎么離開洲上沒有幾天就變成這樣呢?洲外有鬼啊?九華山有道士也有和尚,怎么只曉得念經,不曉得提鬼呢?這害人的鬼是哪個?你不講我也曉得……”

鄒小椒也是一臉淚水,“亮堂,我曉得這樣做,虧欠了你,可我又有什么法子呢?你幫我前后看看,我不找你還能找哪個?要不,只有死路一條。跟你講句掏心的話,伢子都能動了,我不想打掉,更不想帶著他去死……”

“起來吧,戶檻上涼。”

趙亮堂拉起鄒小椒,徑直到灶屋燒水打了三個糖打蛋,她連湯帶渣子都吃光了。

趙亮堂身不抖心還在顫,他清醒過來,鄒小椒挖的這個蘿卜坑只有他來填了,他不填一定會成為她的墳坑。他也清楚,他填進去了,時間不會長,要是長了,他會爛在里邊,對他對她都不好。“你怎么講,我就怎么做!下來,肯定不是你怎么想,就能怎么做的,小娘那里也是要命的。懷伢的事,還有哪個曉得?”

“只有你!”

“那個人呢?”

“我進了這個門,伢子就是你的!”

“沒有人信的。”

“信不信,伢子都是你的,他會姓趙!”

“你心甘在這個門頭下過日子?”

“不心甘!不心甘也得先過下來。亮堂,虧欠你的,靠給你一個伢子是補不回來的,我今生不能,來生也會……”

“不講那話了,那年你救過我一命,算是還你的。你能相信我這個不全乎的人,也知足了,可是……可是……這事……洲上人的嘴講幾天就寡了,要是……要是‘扁頭’回洲上,我這破臉往哪里擱?”“扁頭”是他倆兒時最好的伙伴,他與鄒小椒私訂過終身,卻因迷上海下放學生差點犯下罪,嚇得逃出了老鴉洲,至今無信息。

“哪個天條規(guī)定,我是他的人?別提他,提他,我死的心又上來了,我這輩子全被他害的。”

“下來……”

“你什么也不要操頭,由我來!”

“錢你先揣回去給小娘,我手頭上還有些,你講的事都能辦好。”

“還是放在你這里,萬不得已給老的做兩副壽材。”

……

鄒小椒把該亮的話全亮開后,趙亮堂的心懸是懸著,可猛然偏向了她一邊。為此,他專門上了一趟墳,給趙福海燒了一捆錢,前后磕了三回頭,“伯啊,你一定要保佑小椒呀,一定要保佑那伢呀,只要平平安安渡過這道關,我們會年年加倍給您燒錢花。”

事情的發(fā)展,遠比趙亮堂想的要復雜。

的確是因為過節(jié),鄒小椒母親吳紅英明顯地高興。也只有過節(jié),她一家才會團團圓圓地吃頓飯。女兒鄒小椒在磚瓦廠上班,什么時候能回來,仿佛打野豬過年——沒底數。兒子趙林洲考到秋浦中學住校讀書,放的是月假。繼夫趙富貴一年三百六十五天恨不得三百六十六天在內江上擺渡,單講端午這天,上街的、看龍船的、走親戚的,還有閑逛的,哪一趟渡都擠得滿滿,午飯在船上才扒一口,這邊急著要過、那來喊著要來,船篙從下水就沒有起來過。人家過節(jié),他家過累,講的正是擺渡人。午時剛過,吳紅英就開始準備飯菜,魚呀肉的擺了一案板,她還殺了一只正下蛋的老母雞煨在砂罐里……一家人終于等到趙富貴猴著腰回來了,“先吃唄,等我做什么?”這是他天天進門看到桌子上飯菜說的話。現(xiàn)在日子好多了,即便過去少吃少喝,吳紅英對兒女家教還是嚴格的,趙富貴不動筷子,兒女餓死不能吃。

飯盛好了。吳紅英開了一瓶“儺神大曲”,往趙富貴每晚必喝的二兩玻璃杯里倒得滿滿的。正在大家開筷子的時候,鄒小椒說話了——她后來,十分內疚她不該這個時候說,其實吃完之后,家人還完全有可能在桌子上一起坐一會兒的,即使各行其事,也可以將大家召在一起呀!然而,她卻選擇了這個點。

“叔,我不去磚瓦廠上班了!”鄒小椒夾了一筷子水芹菜在碗頭上。

“哦!”趙富貴端的酒杯在嘴邊上停了片刻,嘬了一口酒,“不去就不去唄,開春了田地里的活也多,給你姆姆搭把手。”

“做得好好的,怎么講不去就不去呢?”吳紅英含著一口飯在問,“要是能干,還再干兩年。我和你叔商量著,先將瓦換上,再在東頭接兩間,你和林子一人一間。還有,你這一回來,訂的瓦能按時交貨么?”

林子是趙林洲的小號。

“交了訂金,也在排著隊呢……”鄒小椒將頭埋在碗里,“除非窯塌了。”

“呸呸呸!”吳紅英舉起筷子要打人,她又放下了,“多大的人了,講話一點把門的都沒有!吃飯,吃飯,你倆把那雞湯舀著多喝點,在外頭也不曉得怎么糊嘴的?”

趙富貴將筷子掉過頭,夾起一只雞腿架到鄒小椒碗上,鄒小椒給了趙林洲。趙富貴又將另一只,夾著摁到鄒小椒碗里。

“叔,你吃吧?”鄒小椒與趙富貴說話不多,但她打小能體會到這個繼父對她的關心和呵護。

對于鄒小椒這么大的姑娘,有些話,只有當娘的能問,于是吳紅英說:“你這么多年,秧沒有拔一把、草沒有耘一棵,是打算回來種田嗎?”

“我又不是沒有種過田。”鄒小椒將雞骨頭扔給在桌子底下來回竄的小花狗,她將筷子頭頂著下巴。“我打算這個月結婚!”

一家人,端杯子的手、夾菜的手、扒飯的手都戛然而止,停在了不該停的地方。

“你講什么啊?結婚,還這個月結婚!”吳紅英“咚”地將碗跺到桌子上,“你是石頭里蹦的,還是江水里趟來的?你看不起這個姆,也就算了。你叔,把你養(yǎng)這么大,總得放到眼里吧?媒人沒有踏過門,腰籃禮是什么味都沒聞到,嗯嗯,就要結婚。你也出過洲上的人,哪有這么大的個丫頭自己作主把自己嫁出去,你讓我這兩個做老的往后還有什么臉在這洲上活呀?”

吳林洲插了一句:“城里都興自由戀愛……”

“雞下巴吃多了是吧?有你接的話嗎?”吳紅英黑著臉,見趙富貴一口將余下的酒蒙到嘴里,“給你大盛飯去!”

吳林洲無趣地站起來,聽到趙富貴說“我不吃了”,又坐下來了,其實他有物理作業(yè)要做,他起初是想幫幫鄒小椒,到后來他也有了恨,多少年才有緩解。

“那就找兩個媒人吧?腰籃禮補給你一年三節(jié)的!”鄒小椒扭著頭看著家里的年畫,那上邊是《女附馬》,她最喜歡附馬帽子兩邊的帽翅,走起路來一抖一抖的,威風就出來了。

“明早讓你叔把這話到渡船上,講給南來北往的人聽聽,這叫什么話?我欠那腰籃禮吃是不?我吃得好死去啊!”吳紅英氣得眼淚在眼圈里打轉。

“話不是你講的呀?”鄒小椒的嘴犟起來很犟。

“小椒啊!”趙富貴幾次想開口都咽了進去,眼看母女倆要吵架了,他才清清嗓子說,“你這么大了,也不是一個不曉得事象的伢子,這些年在磚瓦廠做事,貼補家里也不少,我和你姆姆心里都有數。老話講:婚姻大事!婚姻是個大事,大到一個人一輩子的事,兒戲不得。要講你也能給你自己作主,但做大人的,好歹比你多吃幾天飯,沒有經歷過,多少還聽到過。事前與家人講講,也有個商量不是?你姆姆氣就氣在這里,她其實是擔心你,是不?”

“叔,這事我已經定了,改是改不了了!”鄒小椒盡力把話往硬里說,“要講我做錯了,我補,這生不夠,我來生補。”

“你都定了,還家來給我們講什么?你怎么不直接從磚瓦廠過門去呢?”吳紅英跺起了腳。

鄒小椒說:“先前我真是這么想的,后來想想還是給你和叔講一聲。”

“講,肯定是要講的!”趙富貴說,“家里總要給你陪些嫁妝吧?打盆箍桶,先不講上幾遍桐油了,至少也得個把月。你這……”

“叔!我什么都不要!”鄒小椒說,“五月二十六,你只要讓我從這個家走出去就行。”

“你這樣,才真是打我和你姆的臉呢。”趙富貴看著鄒小椒說,“既然這樣,我和你姆姆加緊準備,明天將木匠、彈匠一起請家來……”

鄒小椒說:“叔,謝謝你的好意,我真的不要。”

“姐!姐夫是哪塊的?”趙林洲又插話在問。

此話似乎提醒了趙富貴和吳紅英,他倆幾乎同時將眼光鎖到鄒小椒身上,鄒小椒將臉正過來,對視了趙富貴,又對視了吳紅英,她故意將聲調放平了說:“就是洲上的趙亮堂!”

“趙亮堂?那個‘羊毛人’?”趙林洲尖叫起來,“姐……姐……”

鄒小椒點點頭。

“你……你……”吳紅英指著鄒小椒,突然全身抽搐,從凳子上仰面倒到地上,“咚”地一聲響。

“紅英!紅英!”趙富貴跑過來抱住吳紅英,順手掐住了她的人中。

“姆姆!姆姆!”趙林洲幫助趙富貴將吳紅英抬坐到椅上。

吳紅英口吐白沫。

“林子,趕緊去喊醫(yī)生去。”趙富貴緊張得不行。

“我去!”鄒小椒出門,小跑著去請來赤腿醫(yī)生錢運來。

當鄒小椒領著錢運來趕到家時,屋里已擠滿了左鄰右舍。原來,吳紅英醒來后,嚎啕聲傳透了半個洲,“我的娘啦!我這作的是什么孽喲!曉得你這么害老的,我還不如小時把你嗆到糞桶算了。我的娘啦,這日子還怎么過喲!”吳紅英突然從椅子上沖出門,一直沖到內江里。要不是趙富貴跑得快,要不是趙富貴水性好,吳紅英的命會在這晚結束,趙富貴將濕漉漉的吳紅英扛回了家。如此大的動靜,上洲村很快傳開。趙亮堂也知道,他躲在鄒小椒家的柴堆后,大氣不敢出。

鄒小椒從燈火里看到吳紅英,此時她不哭也不鬧,就那么上下滴著江水地坐在條凳上,誰勸也不動。錢運來進來問了問情況,藥箱子沒有打開,便出門回去了。

鄒小椒沒有進門,一直靠在門框上。

左鄰右舍能說的話都說了,很快散了,但他們回家?guī)缀醵荚谧h論,焦點不過“鄒小椒怎么就要嫁給趙亮堂了呢?”當然也有人往她是不是萬不得已而為之上邊想,也有人等著“看戲”。

他想過結婚,從來沒有想過會與鄒小椒結婚。他在與她一起講“毛主席蓋章”的少年時代,認為她會嫁給大隊長“土墩子”兒子“扁頭”趙永強。很長時間,他認為趙永強會快點回來娶她……趙亮堂到下半夜才有了迷糊。

早上起來,趙亮堂頭暈得很,還有點落枕的樣子,他扭了扭頭,想著上午要不要進城問問彈棉做被的事,可是又不曉得鄒小椒那頭有什么變化沒有?他出門開雞塞時,嚇得一擰,一個人披頭散發(fā)、正正地對著他家大門跪在院里,低頭一看,是吳紅英。

“小娘,你這……”

“亮堂,小娘給你磕頭,答應小娘不要和小椒結婚,好不好?”

“小娘,你這么做是來給我折壽了,反正我是個不全的人,壽長壽短一個樣……”

“只要你答應小娘,我把家里訂的瓦全給你翻蓋好。還有,還有,待林子長大成人,他給你養(yǎng)老,不信可以立字據。”

“小娘,你先起來!”

“亮堂,你是個心眼好的伢子,小娘信得過你。你會答應小娘的。你要是不答應,我就死在這兒,你挖個坑給我埋了。”

“我的個小娘啦,你起來,我給你一百個答應,有用嗎?”

“有用,有用,你不同意,她還能拿刀架在你脖子上啦?”

“你答應啦!?”

“我答應,沒用。小娘,我們就依著小椒吧,她……她也……”

“她倒底怎么了?你講,你講給小娘聽,小娘不怪你。”

“我不能講,也沒的講。”

“那我就跪死在你家院子里。”

趙亮堂幾次拉吳紅英,她都賴在地上不起。趙亮堂不想將這事再讓洲上人知道了,他想去找鄒小椒來,掩上門的時候,又決定去找趙富貴。

趙富貴從對面渡一船人到內江中心,遠遠地看到風將趙亮堂的白發(fā)吹得一起一伏,他實在想不明白鄒小椒怎么會看上這么個人?船頭兩次都偏了航,用力扒了槳才正過來。

船靠岸,待人都上來了,趙亮堂對趙富貴說:“叔!小娘跪在我家院子里呢!”

“她想跪,讓她跪唄。養(yǎng)兒不孝,盈田出癟稻哦!”

“叔,這不是法子啊!”

“你肯定曉得這里頭的邊邊角角,你要講你就講,你不講我也不強求,但我也有一句亮在這里:鄒小椒要是與你結了婚,這輩子就不要想再踏我的家門。”

“叔,我也只亮一句:小椒不和我結婚,她會去死的。你們當老的,怎么做,與我無關,我大不了住回跛子伯的老屋里去。”

趙亮堂沿著內江走到下洲村的渡口,過江進城找到彈匠店,訂了鄒小椒要求的三床被子和五斤棉,天擦黑回到家,見吳紅英還跪在那里,調頭去找鄒小椒,鄒小椒不在家,他又來到渡船口。趙富貴正好收槳,聽完趙亮堂的話,他將槳和船篙往堤上一扔,飛跑進村子。

趙亮堂只得將趙富貴的槳和船篙扛回,剛放好在屋檐下時,趙富貴背著吳紅英回來了。

吳紅英迷迷糊糊地說過不停,“你讓我跪著,亮堂只要答應我,她就嫁不了。”

趙富貴恨恨地說:“你倆都這么弄,這個家還要不要,要是不想要,一家人都臥到江里喂江豬拉倒!”

趙富貴看見了趙亮堂,趙亮堂也看見了趙富貴。彼此都沒有吱聲,趙亮堂回到了家,他仿佛還看到吳紅英跪在院子里。他想:“不如我死了算了,可我死了,小椒怎么辦?她還得去死。有沒有什么法子,哪個都不死呢?”

老鴉洲家家戶戶在忙著做秧田、下稻種,時不時地抽眼看著鄒小椒和趙亮堂隨時都可能有的熱鬧。

鄒小椒已經想到了法子。

鄒小椒騎車四十里開外,回到生父的老家,本家的一位鰥居的堂叔雙手接過她的腰籃禮。禮很足,有魚有肉有裹紙包,有糕有糖有咸掛面。話也講得滴水不漏,她的根在鄒家,她是鄒家人就得從鄒家的門里出嫁。堂叔過去得過鄒小椒父親的幫助不少,現(xiàn)在大侄女帶著禮,還帶著喜,他沒有理由拒絕。尤其是鄒小椒遞給他一沓子十元的三百元鈔票,請求他置辦點盆桶后,他更是要面子有面子、要里子有里子。

接下來,堂叔坐著鄒小椒的自行車,到了洲上,原原本本地將鄒小椒教他的話學給了趙富貴夫妻倆。趙富貴有話說不出。吳紅英聽完后,“啪啪啪”地扇了自己四個大嘴巴,嘴角流出了血絲,默默地到灶屋煎了三個蛋、下了一碗面給了鄒小椒堂叔,算是一禮。

送走堂叔,鄒小椒來到趙亮堂家,見他請個木匠將家里門栓呀、鍋蓋呀、水桶呀等等,修的修、補的補。她問了聲“師傅好”,拉著趙亮堂到屋里交代事情,重要的是他倆得盡快去已由大隊改為的村部去開結婚介紹信,村主任還是“老鬼子”,這人干過油坊,有點油水不成問題,鄒小椒給他準備了兩瓶酒。“婦聯(lián)”那里也買了兩斤水果糖,但她是鄒小椒曾經因給趙亮堂要回面子而打過的何立香,鄒小椒讓趙亮堂提前將糖果送到她家里。

趙亮堂天晚時去的,何立香在床榻上疊衣服。“何主任在家呢?”

“哦,是趙亮堂啊!坐坐,等我把這兩件衣裳疊好了給你泡茶。”何立香明顯手上加快了速度,不像假意。

“不用,不用。”趙亮堂將糖果放到桌子上,“我來是請您吃喜糖呢。”

“好啊!是聽講你要結婚了,恭喜你!是鄒小椒么?前頭聽人講,我還不相信呢?她那么傲的一個人,咋就……話也不能這么講喲,你趙亮堂也是有家有業(yè)的人,種起田來,哪個也比不上。再講了,哪個沒有點毛病,不過有的人生在外頭,有的人生在里頭,我那回還聽講,磚瓦廠廠長小時候還是氣泡卵子呢。話往回講,小椒還向著你,那年鬧著耍,她還來真的……”何立香笑呵呵的,可她在抓計劃生育上一點不含糊,有回在下洲村差點出了大禍——晚上去抓躲生的一個婦女,結果將來走親戚的人家還是黃花大姑娘的妹妹抓到鄉(xiāng)醫(yī)院,人都上了手術臺了,還是醫(yī)生從肚皮上看出她從來沒有生養(yǎng),才將早喊叫得沒有聲音的女伢子救了下來。

“何主任明天上午會在村部么?我和小椒去開結婚介紹信,到時麻煩你幫助講講……”

“不麻煩,不麻煩,我一早過去等著你倆,胡主任還有文書我都把他們叫著,放心吧,去了就開,喜事喜辦!”

何立香把話說得漂漂亮亮,次日他真地將拍板的、寫字的、蓋章的都擰在村部等著趙亮堂和鄒小椒。一張結婚介紹信,很快開到了手。這是鄒小椒沒有想到的,從他們辦事人的眼里和手上,似乎他們比他倆還要急,狠不得他倆當天把婚結了。鄒小椒看出了他們“看熱鬧不怕事大”的心思,但她只得忍著。事實上,她和趙亮堂還真到鄉(xiāng)民政所去裁結婚證了,“鄉(xiāng)民政”到縣民政開會,等到中午也沒有回來,午飯時趙亮堂買了幾個肉包子,鄒小椒吃了一個,差點沒有吐出苦膽。好在下午快四點時,“鄉(xiāng)民政”酒氣沖天地回來,迷迷糊糊地將他倆的證給辦好了。出門后,鄒小椒突然蹲到鄉(xiāng)政府門前右邊的大槐樹下,趙亮堂還以為她要吐呢,去拍她的后背,發(fā)現(xiàn)她在哭。趙亮堂在邊上等著,一直到她站起來。

鄒小椒向趙亮堂交代了幾句近來家里還要準備的一些事宜后,她計劃先到城邊她表妹家住幾天,臨到日子邊上再去堂叔家,倆人約好五月二十六上午十時天上下刀子也要準點在下洲村的渡船口接她過門。

“事就這么個事了,你也要擔心身子,要是有福的人早都在家養(yǎng)著了,看你還滿天飛!”趙亮堂多少有些心疼鄒小椒,“我這副胚子也替不了你擔多少,把這山爬過去,有大道你還是往前走,我不會攔你的。”

“講什么呢?我倆是合法夫妻了,該怎么做我心里清楚。”鄒小椒一本正經地說,“有一點我講到做到,這伢是你趙亮堂的,我越來越覺得這伢是為你生的!名字我都想好了,叫趙光明。”

“要是女伢呢?”

“也叫這個!”

趙亮堂不會騎自行車,只得鄒小椒騎,他坐著。倆人到城邊的大堤上分的手,趙亮堂拐到彈匠店里正好將被子和棉花一擔輕輕地挑回了家。

鄒小椒在表妹家閑住著,只曉得她與父母吵了架,得空倆人到街上買點東、購點西,有的在街上碰到洲上的熟人便拜托帶回給了趙亮堂。洲上這頭,供完匠人之后,重點是收拾家里的床,先婚床,他決定讓鄒小椒住在他奶奶結婚時用的套子床,前些年有收舊家具的出到三百塊,他沒有賣。他換了新鋪草,掛了新蚊賬,還用蕎麥殼套了兩個大枕頭,一對枕巾上鴛鴦胖乎乎。新被子是他自己訂的,他不想請人,因為他不想讓人說鄒小椒的閑話。

日子“刷”的一下就到了趙亮堂十分期待又有幾份生怕的這天,家里唯一的一只大公雞似乎比每一天都要早那么半個時辰地叫亮了天色,他將昨晚準備好的花生、蠶豆、紅雞蛋、方片糕和水果糖全都擺到了桌子上,不一會兒本家的老嫂子過來了,請她來,一是幫助做一桌飯,二是接接新人。兩個接擔子的也都是本家的兄弟,這事不好叫外人。日子,也沒有對外人講。“拉瓜”碰到兩次,都說有什么要幫忙的就“吱”一聲,他都搖搖頭。他只想順利地將鄒小椒接過門,之后讓她安心地將孩子生下來,他暫時只想到這些。院子里的母雞一會兒這個“咯咯”,一會兒那個“咯咯”,怕它們拉屎。攆了幾次都不出去,不到十點,所有下蛋的母雞把這一天要下的蛋都下了,雞窩里滿滿一窩。

十時的點子卡在趙亮堂的心里,為此他在做衣服那天專門到秋浦百貨商店買了一只黑色小鬧鐘,有個晚上他還專門從他家往下洲村渡口走了一趟,大約要二十九分鐘,也就是說他們去接親至少九點半就得出發(fā),打個提前量:九點二十。貼好喜字和對聯(lián),鬧鐘正好“叮鈴鈴、叮鈴鈴”。一行人按時出門,也按點在河對面接到了人。鄒小椒穿得喜喜慶慶的,她和堂叔以及村里的兩個挑擔子坐著拖拉機一路到了江堤上,雙方接擔子的接擔子、道喜的道喜、該給紅包的給了紅包,便各自走路。待鄒小椒渡到下洲村,加上前邊有兩擔嫁妝,明眼一看就能看出是結婚的陣式。鄒小椒的嫁妝實在是少了點,不要講現(xiàn)在分田到戶,多數人家境好起來了,即使前兩年,沒有要全自行車、縫紉機、手表和收錄機的“三轉一響”,起碼得有一兩樣。她除了一些盆桶、洗臉架外,就是兩只皮革箱子和上邊各架了一床毛毯。即然簡化,那什么都簡化,進了門,也就是門內的幾個人一起吃了頓謝客飯。趙姓一個門里的女眷來了三五撥,鄒小椒每人給了一包小手帕扎著的喜糖、扯了米把長的紅頭繩。

鄒小椒和趙亮堂的婚這么結上了,洲上的閑嘴扯了三天扯不過一周,便無新鮮了,倒是吳紅英一個多月沒有出門,她差點哭瞎了眼,要不是惦記著趙林洲還小沒有成家,誰也攔不住她去死。

一個人的日子是一個人的過法,兩個人了,其實是三個人,日子完全有了不同。最不同的是,趙亮堂在家里要與鄒小椒做到男女有別,這是他對自己的要求,也是結婚當天下午他求鄒小椒答應的。鄒小椒住在東房,他住在西房,當晚她喊他過去,她害怕,他挪了竹床進去睡在床尾,就這樣一直到了趙光明出世。他一如既往,春耕時耕了春,夏種時種了夏,秋收時收了秋……門里,他將心思都擔在鄒小椒身上,首先屋里的雞蛋再也沒有賣一個,每天早上三個糖打蛋,盯著她,不吃完不出門做事。再者他算計好了,隔三差五天逮一只老母雞燉上,大約到她生時接下仔雞,急得那只大公雞見到他紅著眼要啄他。她按照自己的想法將屋里該收拾的收拾了,關于他的衣食起居都做到盡心盡力,她把這個家當成了家,出懷之后開始學著做了一套一套小衣。她該出門照樣出門,該下地時照樣下地……外人看不出兩樣。并且他按照她的吩咐,該說的話要說,該什么時候說就什么時候說,比如她懷孩子了,他故意四處找狗肉,說懷孕婦女吃狗肉,孩子小時不抽搐;比如她進門第七月個分的娩,他忙前忙前忙后說早產都是“七成八不成”……

“羊毛人”趙亮堂和鄒小椒生了個早產兒子,黃皮膚、黑頭發(fā)跟好人一樣。此事,不亞于仇翠翠生下趙亮堂時讓人好奇。有“肖大姐”親手接生。設著法兒要來看孩子的人自然不多,但有兩個人影在趙亮堂家屋前屋后晃了多少次,趙亮堂清楚,一個是吳紅英,一個是王立德。鄒小椒在屋里坐月子,百事不問,一心看孩子、奶孩子,他也不跟她講。

一天,趙亮堂出門拉柴時,被王立德“碰”上了。

“王廠長回來啦?”趙亮堂故意先開口,聲音也挺大,“家里有奶伢子,不好請你去坐坐了。”

王立德立即迎上來,“小椒真的生啦?是個兒子?像哪個?!”

“像我唄!”趙亮堂在明子里,話卻往暗子里說。

“怎么像你呢?”王立德?lián)u著頭,“我不信。”

“我伢不像我,還像你的呀?!”趙亮堂笑著說。

“胡咧什么呢?跟我有什么關系?”王立德虎起臉說,“我是講,‘男伢像姆,女伢像大’。”

“這么講,趙光明就褲襠的把兒像我,其他都像他姆姆了!”

“伢子都起名了?趙光明!”

“生之前小椒就起好了。”

“趙亮堂——趙光明,伢子還真是你伢呢?!”

“不會錯。你也老大不小了,不能一門心意地搞事業(yè),也得快點把伢要了。老話講:早養(yǎng)伢子早得力。我和小椒結了婚,立馬要上。”

“是的!你們真快!好的,我走了。”

王立德踩著一陣冷,“呼呼”地往前沖。趙亮堂盯著他的背影,恨恨地說:“你個‘大卵子’,有本事辦事兒、無本事扛擔子,還想來我家里撿便宜,門都沒有!趙光明就是我趙亮堂的兒子了,誰也別想搶走,除非鄒小椒……”

至于吳紅英,趙亮堂有兩次本準備與她有個照面,即便罵他一頓,哪怕打兩下,他都認了。自從有了趙光明,他的心隨時都能化得開,對老人那隔代親的期盼有所體味。可是,他只要一開門,她就跑了,跑得頭也不回。一直到春暖花開趙光明快五個月能抱出來曬太陽時,一天中午,鄒小椒在洗屎尿布,趙亮堂遠遠看到吳紅英著一只籃子往菜園子方向走。

“我?guī)Ь艃撼鋈プ咦哙蓿。俊壁w亮堂說。

趙光明的小名叫“九兒”。

鄒小椒說:“剛吃奶,別嗆著風。”

“我曉得!”趙亮堂親一口趙光明,“走,我們出去耍耍噢!”

趙亮堂抱著趙光明出門,往左一拐,正好走在吳紅英要走的路的前頭,他裝著什么也沒有看見,一邊走一邊指著樹呀、草呀、花呀地對趙光明“介紹”,估摸快到吳紅英家菜園子時,他放慢了腳步,當聽到后邊有了聲響時,突然轉過身,與吳紅英有了對頭碰,相隔也就三五米。

“小娘,搞菜啊?”趙亮堂多少有些緊張,但他盡力回到過去那種一個門里人的宗親關系。趙光明真是時候地“呀呀呀”了幾聲。“要尿啊?九兒,九兒,莫急。”

趙亮堂抽出趙光明的尿布,端著趙光明蹲在路邊,“噓噓噓——”趙光明調皮地蹬了蹬腿,“滋”地尿得老遠。

在這當中,尿布滑到地上,吳紅英過來拾起,抖了抖塵草。

趙亮堂端起趙光明,吳紅英將籃子扔到地上,一把抱過來,利索地將尿片塞進孩子襠內。

“九兒,給婆笑一個!”趙亮堂卡著火候說了一句。

趙光明很配合,咧開了小嘴,一股奶香撲到吳紅英的臉上、心里。

吳紅英一頭埋到孩子懷里,好一會兒才抬起頭,滿臉淚水。她扭頭四處看看,見沒有人,騰出一只手,從褲兜里搗出二十元錢,壓在孩子的小衣里,“婆沒有帶紅紙包,別怪婆噢?!”

“不要喲!”趙亮堂心里也熱起來。

“有奶嗎?”吳紅英眼全落在孩子身上。

“有!”趙亮堂說,“大名趙光明,頭九生的,叫‘九兒’,都是小椒起的。”

“九兒,九兒,我的小心肝耶!”吳紅英喃喃而語,深深地親了一口趙光明,之后戀戀不舍地將孩子交給趙亮堂。“回家吧,外邊有風!”

“跟婆再見!”趙亮堂逗著趙光明,“小娘,那我走了?”

趙光明被抱著往回走,還扭著頭在看吳紅英,這一看又讓吳紅英紅了眼、流了淚。

回到家,趙亮堂將與吳紅英見面的事給正在晾衣的鄒小椒說了,還將吳紅英給孩子見面禮的二十塊錢遞了她。

“她哪有錢呢?”鄒小椒接過錢,眼淚就下來了,“姆姆苦喲!把我養(yǎng)這么大,福沒有享一天,我還往她碗里倒黃連!”

“過去的事,少講兩句了!哪個做娘老子的不望兒女好?”趙亮堂也不能多說,“九兒跟小娘還真親呢,平時換個尿布又踢又抓的,哎,小娘給他換,一動不動。”

“那是我倆不大會換!”鄒小椒給趙光明喂奶,并在懷里搖著他睡著,哼著兒歌,“小寶寶要睡覺,風不吹,浪不高,小小船兒輕輕搖……”

鄒小椒幾次在趙亮堂當面解懷奶孩子,但他盡量避開,她看到也不說,她只在心里感激這個男人。