發布時間:2023-05-25 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

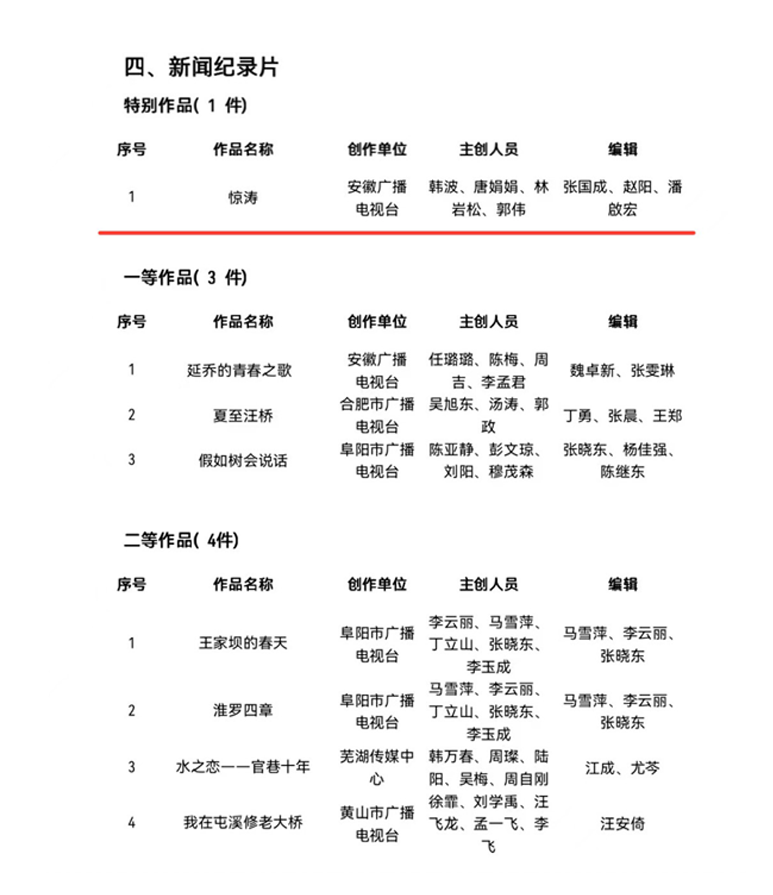

近期,我省作家潘小平撰稿的新聞紀錄片《驚濤》獲2022年度安徽廣播電視優秀新聞作品特別獎/2022年度安徽新聞獎特別獎。

百年風霜雪雨,百年披荊斬棘。紀錄片《驚濤》通過追溯上世紀初發生在小甸的安徽黨建歷史上的光輝時刻,努力發掘鮮為人知的歷史細節,在紅色語境的氛圍營造中,引領觀眾切身感受革命大潮的洶涌澎湃,體會小甸特支人物命運的起伏跌宕,展現安徽黨組織在中國共產黨早期建設中的獨特的歷史地位和貢獻。在近百年的時間跨度里,建構一個廣闊深邃的敘事參照系,向建黨一百周年獻禮!

詩性之美再現青春之美

——紀錄片《驚濤》觀后

章玉政

近百年前的一個深冬季節,晨霧才剛剛散去,朝陽映照著古老的正陽關碼頭。

三個學生裝束的年輕人,從正陽關碼頭上了岸,迅速隱入青石老街的深巷之中。

潘小平紀錄片新作《驚濤》以極富詩性的語言、極具緊張感的畫面,猝不及防地掀開了一段鮮為人知的“青春之史”。這里,將誕生安徽省第一個農村黨組織——中共壽縣小甸集特支。用潘小平的話說,那是寒夜里照出的一片光亮。

追究語言與畫面的詩性之美,幾乎是潘小平所有紀錄片的一個共性特征。從早年的《皖賦》到《潮起江淮》再到這部《驚濤》,一脈相承,卻不斷突破,屢有驚喜。這部《驚濤》并不長,上下兩集,帶給觀眾的視聽感受卻別具一格、耳目一新:詩性之美與青春之美巧妙而有機地融合到充滿歷史張力的革命敘事之中,由此構成了影像視聽傳受過程中不著痕跡的審美共鳴。

潘小平畢業于中文系,又曾任教于中文系,對于文學創作的各種理論爛熟于心,而更難得的是,她很早就投身于文學創作實踐,努力汲取中國傳統文學經典的修辭之美,與西方現代文藝理論的哲性之美相嫁接,形成了極富詩性、極具張力的語言風格,在散文隨筆、紀實文學、長篇小說等領域擁有多部膾炙人口的作品。涉足文化專題片和紀錄片創作后,她又有意無意地將這種寫作風格融會貫通到腳本創作、畫面創作之中,敏銳地捕捉善于激發情感共鳴的各種要素,讓觀眾在不經意間完成一次感官與心靈上的雙重審美體驗。

潘小平紀錄片的另一個鮮明特質就是會講故事。會講故事,或許是所有作家共性的特征,但潘小平卻將這一點放大到了極致。紀錄片《驚濤》中所展現的歷史故事,在教科書上、檔案館里都不乏記載,但由于當時可想而知的革命情境,革命黨人沒有留下任何文字資料,大多記載也不過是寥寥數語。而在紀錄片《驚濤》中,我們將看到曹蘊真、方運熾、薛卓漢等眾多早期革命黨人的鮮活形象,栩栩如生,或激情澎湃在演講,或義無反顧在沖鋒,一如就站在我們的面前,帶著我們一道潛入瓦埠湖東岸、小甸集頭,掀起驚天大潮。

重視細節,是潘小平會講故事的“最大秘密”。無論是歷史題材的創作還是現實題材的創作,潘小平都追求“到現場去”。她在寫作非虛構作品《一條大河波浪寬》時,走遍了淮河兩岸;在寫作脫貧攻堅主題作品《大別山上》時,僅寫到書中的采訪對象就有七十多個;而這一次,潘小平又與創作團隊一道,重回歷史現場,打撈塵封細節,從皖北大地到黃埔灘頭,細致搜羅每一個歷史的瞬間,不放過任何一個看似不起眼的細節。正因為此,我們在這部紀錄片中,看到了1923年那個冬天瓦埠老街上漫天的雪花,聽到了萬籟俱寂的小甸集里鏗鏘無悔的宣誓聲。那是歲月的樣子,那是青春的誓言。

美好的青春,值得被詩性的語言與畫面所書寫。而詩性表達的背后,其實更多是穿透歷史塵煙的理性思索:這一百年,我們如何走過?下一個百年,我們又將如何去走?

潘小平曾經說過,寫作說到底就是思想的寫作。我想,《驚濤》創作的意義,或許正在于此。

潘小平,安徽省作家協會原副主席,安徽大學兼職教授,安徽省散文隨筆學會會長。1992年之前,在淮北煤炭師范學院(今淮北師范大學)中文系從事寫作教學和當代文學研究,1992年初調入省文聯理論研究室,1995年開始從學術研究轉向文學創作。以散文和紀錄片為主要創作樣式,有《季風來臨》《北方驛站》《城市囈語》《前朝舊事》《長湖一望水如天》《讀書的女人不會老》《無用之用》等散文隨筆和文學評論出版發行。廣泛參與電視策劃與制作,擔任多部近200集紀錄片撰稿,希望通過現代傳媒手段,將精英的理念傳達給大眾。近年來開始嘗試小說創作,有《少男》《扁豆花開》《雪打燈》等中篇小說發表并選載。作品曾獲中宣部“五個一”工程獎,中國電視專題獎,中國優秀紀錄片獎,安徽“五個一”工程獎等。已發表論文、散文、紀實文學、影視文學、小說約980萬字。