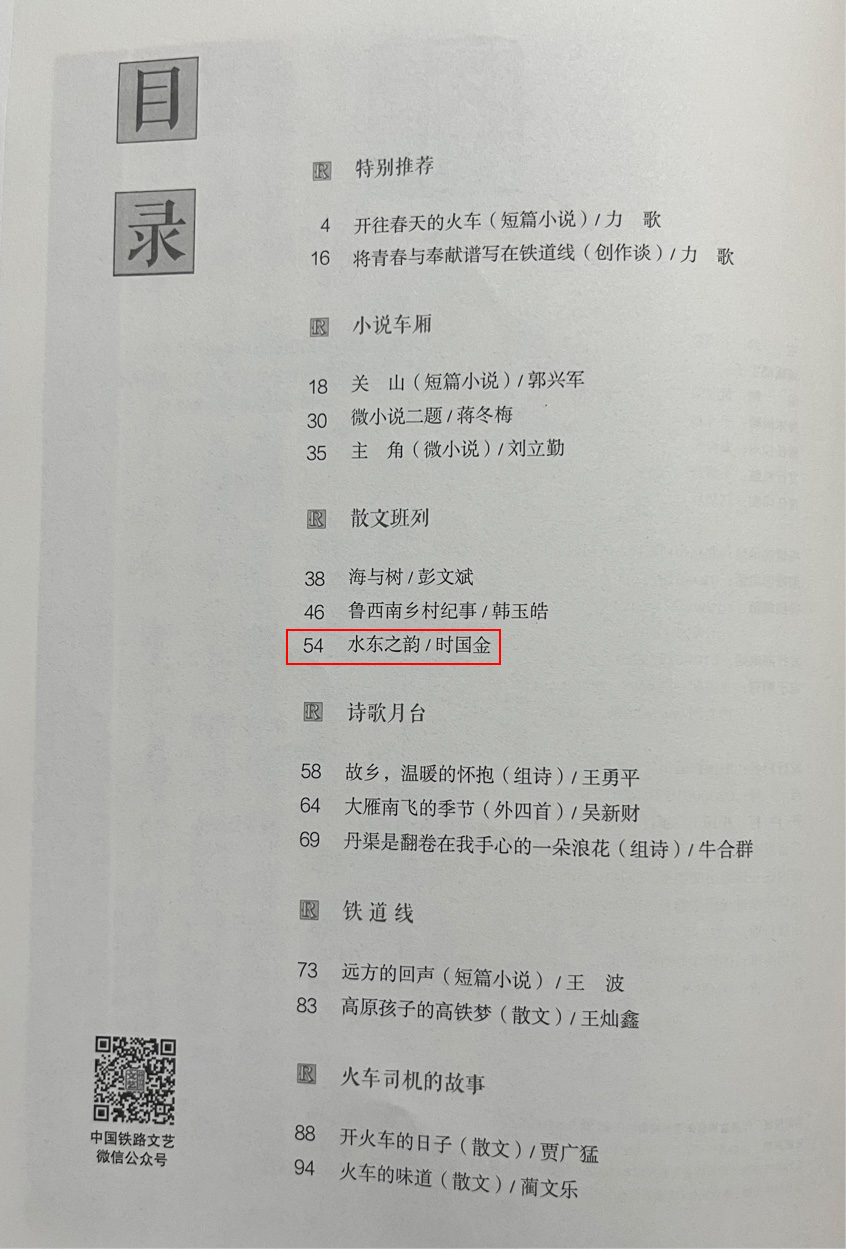

近期,我省作家時國金散文《水東之韻》發表于《中國鐵路文藝》2022年第12期。

作品欣賞

水東之韻

有一位海派名人在一本很暢銷的書中談到江南小鎮,有這樣一段感受,當代都市的忙人們在假日或某個其它機會偶爾來到這里,會使平日的行政煩囂、人事喧嚷、滔滔名利、爾虞我詐立時凈化,在自己的鞋踏在街石上的清空聲音中聽到自己的心跳,不久就會走進一種清空的啟悟之中,流連忘返。我走過周莊、木瀆等許多江南小鎮卻沒有完全找到這種感覺。周莊的商氣太濃,木瀆似乎因乾隆的六次蒞臨而至今仍縈繞著一縷暮氣沉沉的封建官文化的氛圍。然而,一踏上水東老街的胭脂石板,這種感覺便從書中走進了我的心底。后悔這么一個近在咫尺的小鎮到現在才得以一訪。于是,在這個夏日一連去了兩次。

古鎮依山傍水,始建于1300年前的隋唐時代,興于明清,長江支流水陽江由南向北傍鎮而過,因鎮處江東,故名曰水東,曾作為明清時期重要的水運碼頭而名震皖南。

古鎮的井就很有特色了。不在街市中心,也不在住戶庭院,卻是俯首于古鎮下方,一字依鎮腳排開。井計五道,且為獨特的正方形。井水終年不涸,冬天溫氣蒸騰,夏日涼意襲人。最有名的當然是一道井,又稱乾隆御井。相傳當年乾隆微服私訪,曾在此飲用過這清凈甘甜的井水。迄今,這井水依舊汩汩滔滔。到此,我還是忍不住掬一捧而飲。一股甘冽之氣直沁心脾,整個人清澈起來,仿佛萬千雪花胸間漫舞,內心便有了思接古人,源頭活水的澎湃。便覺這口井真的就很深很深了,難怪小鎮人如此珍惜,它應是這古鎮的生命之源。

與井相連是青石板砌成的渠埠,仍然在使用,飲水、淘米、洗菜、槌衣,順井水自上而下流淌,依次定位,小鎮居民絕無錯位。陪我們一道的鎮干部介紹說,小鎮人共同遵守著這一規矩,雖沒有公安、司法或鎮干部介入其間,執行得卻很到位。記的我的老家每個家族的家譜中都有著這種沒有外力干擾體現自我管理自我約束的規章。人們對這種規章的遵守甚至上升到敬畏的程度,且一代一代延續。直到我小時候還記得我們村子前的飲水塘是嚴禁洗涮生活用品的。否則要受到老人們嚴厲的呵斥(那時已沒有族長和祠堂,也不再處罰)。朝夕相處的人們在這種敬畏中構建了一個和諧社會。我想這大概也算公民社會的胚胎了吧。從這清洌的井水中我仿佛品味到小鎮豐富的人文內涵。

由一道井向上有十八級臺階,全是青石壘筑而成,古樸蒼勁,當地人叫作“十八踏”,走上十八踏穿過一條一米多寬的樓下門廊就是青石板街面了。兩排青磚灰瓦、飛檐翹角的徽派建筑延伸出一條狹窄的街巷。微風輕襲,清代詩人馬文開低吟之聲仿佛從街巷的深處清晰的傳來:“水東抹靄接長堤,屋宇鱗鱗比戶棲。谷口蕘兒群斧入,溪頭釣子一竿攜。千家村井春啼鳥,津里人煙午唱雞。翹望前途驚突兀,通靈絕巘與云齊。”

在一個曰烏龍院的房前我們拐了進去,穿過高深的幽巷,這個昔日男歡女愛的娛樂之所已呈破敗之態。當年,這里一定是金碧輝煌燈紅酒綠,也一定發生了許許多多人世間纏纏綿綿的生動故事。如今,若再不整理修葺,就是這些幸存的殘垣破壁,也將和那些曾經活生生的故事一樣,在茫茫時空中消散的無影無蹤。讓人陡生無限感慨。

第二次去水東,我專門帶了一個相機,在古樸狹窄的老街攝下了一組照片珍藏于電腦。每一次打開,有一張照片總是給我帶來無限遐思:在與大夫第相鄰的一間老屋,幾位年逾花甲的老人,圍座在一張八仙桌上演練著我們的國粹麻將。他們是那么聚精會神,以至于老屋在嘩啦嘩啦的麻將聲中倒顯出幾分寧靜,和屋外的炙熱形成了鮮明對比。我深受感動,按下了快門,他們發現拍照的我,只對我親切的一笑,依然搓著麻將。就在隔壁,便是古鎮資歷最老也是最顯赫的建筑——大夫第,相傳是明萬歷年間一位吳姓的四品鹽道建的宅第,后又賣給宣城望族梅氏家族改建為祠堂。四百多年過去了,昔日的顯赫已成煙云逝去,如今梁斷墻傾的屋內蛛網交織,人間的悲歡離合就在這蜘蛛靜靜的忙碌中演繹成風雨滄桑的歷史。而老人們卻在這炎炎盛夏身處老屋玩著這古老的游戲,用對生命的安詳忘卻了世外的喧鬧, 擁有了那一份難能可貴的靜溢與空靈。

在水東新老街相接的地方有一個三角花園,花園旁就是千百年來名噪江南的寧東寺,相傳它建于唐代,鼎盛時期有殿宇九十九間半,佛像三百六十尊。現在它也算皖東南保存最好的古剎之一。此廟最后一次重建竣工是在光緒三十年(1904),當地紳督吳德輝、王立鑲、章延獻、葛銘選等,集議捐資,舊址重建,歷十載始成。剎內迄今仍完整地保存著當年所立石碑,字跡清晰可辯:水東為宣屬巨鎮,襟山帶河……今該紳董等籌巨款,興大工,歷多年,集群力,卒無間言,而規模廓充,廟貌輪煥,從此吹豳飲蠟,靈爽式憑,風雨節而歲豐穰,災疫除而人壽耇,一方蒙庥,胥于是乎賴,其為人賢不肖何如耶……茲屆全功告成,請記于余,因志其顛末,愿闔郡之人是則是效,視民不恌,有厚望焉。

撰文并書丹的是時任寧國府知府嵩峋,一位正紅旗的從四品官員。這樣一位大官,能躬身為一個集鎮廟宇的重建勞心費神,放在現在,也是一份情懷,更算是一件風雅之事。難怪志書稱其工詩文,善書畫,風流瀟灑,雅韻出塵,清廉有政聲。想想也是,一位封建社會的地方主官把什么工作作為重中之重呢?如果不是逐利之徒,急功近利之人,當然是教化一方,這是有利于一個地方長治久安的大事。

更難能可貴的是,這塊碑竟然和廟宇一道幸運地躲過了歷史上的屢次浩劫,不能不說是一個奇跡。如大雪覆過大地,仍有一處黑土在山角或河岸裸露于外,坦然面對天地。感動之余,實在應值得我們倍加珍惜。

今天,寧東禪寺斑駁的灰磚青瓦依然靜靜地凝望著近處的鬧市,固守著那一份時光的寧靜,不爭,不嚷,不去,不逝。唯有門前矗立的木質旗桿上的一片旗幡在這小鎮上空搖曳著春風秋雨,仿佛向這俗世伸出了一只溫暖的手。

禪寺面對三角花園的門口懸掛著一幅對聯——“皖南一叢林,寧東千古剎”。朱漆牌匾,端莊大氣,熠熠生輝,十分耀眼,于鬧市中宛如浩然閃出兩道佛光,既突兀生輝卻又不違和。

原來這幅對聯是南京棲霞寺方丈隆相法師所書,筆法暢達,骨氣清健,平和沖淡,以隋唐為宗,有褚遂良雁塔圣教序之風。細品之,其間自有莊嚴之相,懸掛在這三角花園的鬧市旁,實在赫然為這市井之處增了一份法相,讓這集鎮陡然飄逸起一種仙佛之氣了。

然而就在這香火繚繞晨鐘暮鼓的佛教圣地不遠處,一位西方的神父置地建起了一座天主教堂,高大雄偉。那是清同治十年(1871),人類還遠沒有進入高鐵和航空時代。他從萬里之遙的法國直掛云帆橫跨大西洋,順著長江,來到這江南小鎮。期間,歷經了多少萬重險阻[]?經歷了多少常人無法想象的磨難?這背后是一種什么樣的力量在支撐著他?我們現在已很難了解。但他確實憑著他的頑強和狂熱,讓一幢哥特式建筑,在一片粉墻黛瓦的建筑群中拔地而起,讓西方的天主教文化在這儒道釋文化的土壤上落地生根。他就是來自法國的著名傳教士金式玉。過了兩年,寧國府總本堂即設在水東,水東圣母堂遂成為皖南及周邊地區的天主教活動的中心。歷經一百多年的風雨滄桑,救贖的祈禱和贊美詩的歌聲仍然從偉岸的教堂傳出,回蕩在小鎮的上空。如今的教堂是安徽省內唯一的天主教圣母院朝圣地,在全省乃至華東一帶都具有很高的知名度。

兩種異質的文化奇跡般地相容在這個小鎮,像武山河和朝陽河穿境而過相會于水陽江那樣平緩而自然。這不由得不讓我們驚嘆于江南小鎮這種深沉厚重、胸襟包容的文化底蘊。

在古老的水東天主教堂,我們還看到了一種愛在這里彌漫。王成芳、謝幼清修女創立了水東母幼之家安老院。把關愛無私地獻給了這里的銀發一族。來自方圓附近的幾十位留守老人在此相互關心,相互照料,一起安享晚年。

青山伴綠水,古鎮孕大愛。修女們的這份博愛之心感染了宣州佛教、基督教等社會各屆人士,他們把同一份愛匯聚到此,隔三差五來捐資捐物,籌劃開展一場場別出心裁的敬老愛老活動,讓一個個不同信仰的老人臉上都綻放出同樣的笑容。

于是,踏進古鎮,你會覺得這里有一縷縷甜絲絲的風在心中蔓延,它是那么潔凈、明麗,又是那么深邃、厚實。它是一份情懷,一種人們共同孜孜以求的淳樸和真實。

當然,你也不得不敬佩現代水東人的寬廣胸懷。他們既注重發展了一個新鎮,又不忘保護一個古鎮。近年,水東依托境域歷史文化悠久、自然風光優美等得天獨厚的旅游資源,在呵護千年古鎮古樸、寧靜的同時,著力于生態文明建設,別具匠心按照“七葉一花、金道銀廊”總體空間布局,圍繞豐富而頗有特色的文化、旅游資源招商引資,相繼建成親心谷、碧山水庫等一些重點特色風景區;并因地制宜推進描摹美麗休閑鄉村、龍泉湖等新畫卷。發展全域旅游理念,豐富多種特色文旅內涵,厚植文旅優勢,是智慧的新水東人的新謀略。“蜜棗節”、“櫻桃節”、“河燈節”等民俗旅游活動吸引了大眾青睞的目光,“甜蜜小鎮 棗來水東”已然成為古鎮新名片。

漫步古鎮,我們一面能品嘗到水東蜜棗的甜蜜,一面還能尋覓古人的足跡,以腳步丈量歷史的軌跡,刻錄時間的真實。走出書齋,走出喧囂的都市放棄庸常的忙碌,在新水東明媚的陽光里,可盡享滿目青翠蔥蘢,把生命熨貼地溶進這一方天地。

唉,水東,你這古韻猶存新韻迷人的江南小鎮,令人魂牽夢縈。

作者簡介

時國金(筆名清祺), 現任宣城市宣州區政協主席。中國散文學會會員,省作協會員。2020年始創作圩鄉系列散文,發表于《鐘山》《清明》《散文百家》《翠苑》《中國鐵路文藝》《安徽文學》 《西湖》《 青海湖》《太湖》《青春》 《雪蓮》 《生態文化》《作家天地》《人民日報》 等幾十家報刊。有作品被《散文海外版》等選刊轉載。多篇文章入選《母親河的回憶》《碧水青山》 等散文選集。曾獲首屆羨林杯生態散文大賽一等獎,“大地上的圖景”——慶祝中國共產黨成立100周年原創散文大賽一等獎。