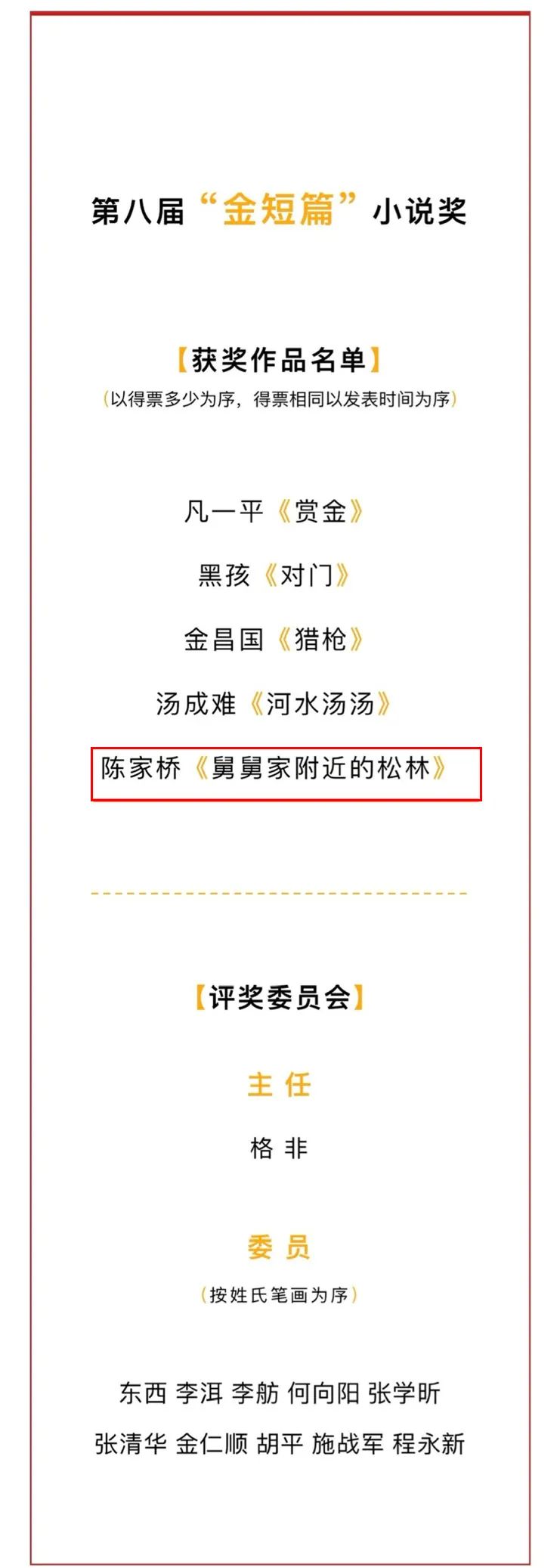

日前,第八屆“金短篇”小說獎揭曉,我省作家陳家橋短篇小說《舅舅家附近的松林》獲獎。

獲獎感言

獲獎作品:《舅舅家附近的松林》

作者:陳家橋

對真相的了解,一直誘惑著作家。至少在某種程度上,他必須說服自己,他看到了真相。但對于一個作家來說,僅僅看到是不夠的,你必須寫下它,而且要說服讀者跟你一起相信它,相信這個偉大的發現。我想無論是博爾赫斯還是艾倫·坡,他們都在干著這樣的事。

短篇小說,因為短,它不能閃躲,至少在篇幅以內,它必須解決它的成立問題,因而它就是一個關于全部和總體的藝術。一個短篇的內部,必須完成它自身。那么真相到底是怎么被揭示的,如何從全部和總體中呈現真相,這就遇到了一個有關可能性的問題。因此,小說就要在這種近乎無限的可能性中,說出它的某種唯一性,我想,這本身就是藝術了,尋找和說出來,就是藝術了。甚至很可能一個哲學的命題它都足以打開并合上。因為它是從起點到終點,都是在形成的過程中。如果一定要追問小說的、短篇小說的法則的話,我能說的只有一句,那就是“成為短篇小說”。

在《舅舅家附近的松林》這個短篇里,當那個女人去找她丈夫外遇的那個女人的丈夫時,她似乎在尋找真相,想弄明白為什么會這樣,然后她的目的是阻止她的丈夫發生這樣的事。作家正是在這個地方發現了某種意外性,因為她居然來找他。她具有勇氣和某種果敢,作家承認她身上的這種特殊性,一種從生活中逼出來的巨大的道德和精神沖動。但是,作家要處理的不是這個被找的男人應該怎么做,而是他具體做了什么。他在生活中是這樣做的,他聽任了生活的流淌。我覺得這個非常必要,假如世界是一個完全在翻卷的大海,短篇的作家必須有這樣一個能力,用一只巨大的濾豆漿的布袋子,把大海裝進去,然后拎起來甩干。

就像博爾赫斯在《南方》中,讓他的人物死于一塊樓梯上的銹鐵。像喬伊斯在《死者》里讓他的人物退回到遙遠的少年時光,重現了肺癆的創傷。必須有這個能力,把全部命運拎起來,然后形成了命運。因此,讓生活流淌,這是指即使在一個短篇里,生活的全部可能性也都將展開,生活在這里甚至取代了歷史,成為了一個整體。短篇小說的故事性、意外性、邏輯性以及它形成的小說的核心,將在于它在生活的全部映照中,要包含一個相反的轉折。這個轉折本身是現實的、可能的,甚至是理性的。然而,這個轉折必須形成、必須存在。因此有了這個轉折,小說具有了隱喻,這個隱喻就是我們人類始終具有行動的能力,具有決斷和實施的能力,它是敘事的,是故事性的,無論發生多少事,有多少結構,短篇,甚至是長篇,從本質上講,都是指人物要有那么一下子,他改變了。如果沒有他,那么世界就會是另一種可能的樣貌,因而他成為了他命運的全部秘密的持有者。

在《舅舅家附近的松林》里,后面有了一個松林里松濤陣陣的意象,我想說的是,它反而是對小說的一個諷喻,是對歷史和現實的一個諷喻,它表明,發生過的一切,皆為現實,歷史以外皆為虛構。

我熱愛小說創作,當然也包括短篇小說創作。感謝《作家》雜志,感謝金短篇獎評委會!

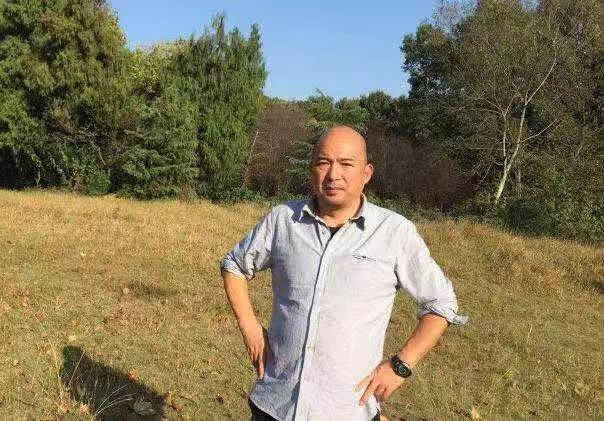

作者簡介

陳家橋,安徽六安人。畢業于南京財經大學。1990年開始發表作品,1998年加入中國作家協會。至今己發表出版小說作品七百萬字。長篇小說十余部,中短篇小說一百余篇,小說集四部。獲安徽社科文藝出版獎,莽原文學獎,廣州文藝獎等多種。現任安徽省作家協會副主席。