發布時間:2020-09-21 來源:安徽作家網 作者:李云

李云 故鄉是一座挖掘不完的礦藏

故鄉,一個文學素愛歌詠的話題。詩人余光中筆下的故鄉,是一縷回不去的鄉愁;作家蘇童筆下的故鄉,是照在江南的溫柔月光,而作家李云眼中的故鄉,則是一座富礦,有著取之不竭的靈感寶藏……

一、您的家鄉是在哪座城市,能談談您對家鄉的印象與記憶嗎?

我的家鄉是安徽省銅陵市,這是一座1956年才建市的工業城市,其立市雖遲,但卻擁有逾3千年的冶銅文化史,也是中國的銅基地。銅陵地處皖南丘陵地帶,是吳頭楚尾之地,城市居民均為移民,大多是產業工人,所以這里一直給我一種開放、多元、陽剛又包容的城市氛圍。我雖然現在在合肥工作,但依舊把家安在了銅陵,我離不開這里的朋友,離不開熟悉的鄉音,更離不開城市里大大小小的礦井,大通古鎮的碼頭、巷弄,以及奪目的銅草花、躍動的江豚、唇齒生津的老奶奶雞湯面,還有碧波蕩漾的天井水湖......

二、安徽的城市生活對您的寫作產生了哪些影響?

從安徽的地理來看,十六座城市分別駐扎在三個板塊上,第一就是長江以南的皖南城市群,這里的文化特色屬于徽文化和皖江文化;第二是位于長江以北、淮河以南的江淮之間城市群,這里的文化特色屬于江淮兼容的廬陽文化、大別山文化等;第三則是以淮河以北的皖北城市群,其文化特色是莊道文化和淮河文化。能夠生活在這樣一個多元文化兼容的大省,我覺得十分難得,也可以寫遼闊的淮北大地,還可以寫這一南一北相互交融的江淮之間,眾生的群像。

我喜歡每年抽出很多時間,走訪省內的十六個市以及相關縣、鄉。三年前,我從淮河源頭桐柏一直走到入海口,歷時3個月,做采風和田野調查,與潘小平等作家創作了20多萬字的《一條大河波浪寬》,還獨自完成了中篇小說《大魚在淮》的創作。這些個性迥異的城市和情感多樣的人們以及特色分明的文化,是我創作的根本源頭。其實就像作家鐵凝在安徽考察調研時曾說:“安徽作家是幸福的,因為你們擁有一個文學創作資源豐富的富礦。”是的,我愿畢生在這個富礦當一個深挖細耕的“采礦者”。

三、您此前從事過很多職業,有豐富的工作經歷,為什么最后依然選擇文學?對您詩歌創作產生什么影響?

我曾先后從事過煤礦采掘工、報社記者、法官、宣傳部新聞外宣管理、廣播電視臺臺長等工作,這些經歷可能都是命中注定要去干的事,我總以為人的命運軌跡和歸宿是不可抗拒的,但可以力爭在生命過程中多點體驗和多種可能性。不同的工作會給予人不同的精神鈣質,比如,當我在井下當采煤工時,我看到死亡的黑色之翼是如此迫近;而當我成為記者時,我了解到社會的多面;做法官時,我又看到了人性的復雜,這些對我日后的文學創作都有很大的幫助。作家必須是社會最清醒的觀察者和思考者,當然還是報警者。

所以后來我選擇文學可能也是想找精神歸宿,在我30多年工作時間里,我也有機會可以從商從政,過上常人看來優渥的生活,但文學始終是我戒不掉的心癮,讓我最終皈依在它的門下,做一個精神上的苦行僧,但我倍感幸福。

四、您是否前往過其他城市交流、采風?對哪座城市印象比較深刻?

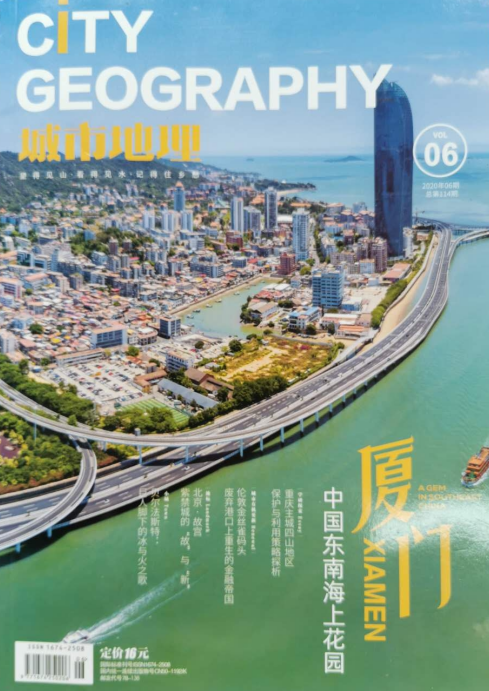

這些年我在全國各地參加不少文學交流、學習、講座、采風等活動,對很多地方都有不同的感觸,像四川、重慶、新疆庫爾勒、河南信陽、云南羅平、浙江麗水等,但這個就說來話長了。其實,每個城市都是美好的,都有其獨到的魅力。我愛我去過的每座城市,但也向往去更多陌生城市旅行。

五、您覺得對于一個作家、詩人來說,豐富的城市旅行經歷重要嗎?

古時候有種官職叫采詩官,會去民間采結民歌,《詩經》更是這樣誕生。而像大詩人李白、杜甫,青年時也曾到處游學,并寫羈旅詩,這跟我們今人提倡“深入生活,扎根人民”,其本質上異曲同工。我認為,當前作家做田野調查和記錄十分重要,特別是當新的城鎮建立后,應該有人去記下它的前世今生。

但從另一方面來說,我覺得城市旅行經歷于文學而言也不是最重要的,就像美國作家福克納曾說“我只寫郵票大的故鄉”,但不妨礙他依舊佳作頻出。真正重要的永遠都是感悟與思考,如果只是在城市里浮光掠影的走一趟,那旅行就沒有意義了。

六、您是否有作品是涉及一座城市的,在您的有關“城市”的作品中,是否印象深刻,能否介紹下這些作品?

我和作家朱斌峰創作的長篇小說《大通風云》就是寫銅陵大通古鎮的,不過因為是長篇作品,這里就不贅言了。除了此書,我還以“冊頁”為標題,寫過“杭州冊頁”“上海冊頁”“非洲冊頁”等組詩,囊括了幾十個地方和城市。后來也寫了《入川三記》是寫四川的詩,其中還有一首用重慶方言來寫的詩,也挺有趣的,可以分享給讀者:

戲重慶

我不扯把子,正南其北的告訴你

重慶森林在這里,金蟒穿行

奔馳在兩岸的車,甲蟲,鹿和豹

一群群白象……

被川人駕馭

兩棵巨樹橫臥在這里,樹色

一棵青凌,一棵混黃

船笛是樹上最好的土住民

江濤之上傳說漂過 之下魚在耍朋友

入夜,燈火先從火鍋點燃

灼熱山城喉管和心腑

螢火蟲四下做巴適的飛

森林里的人 會對面擁抱接吻,唱歌,喝酒,書寫,挑棒棒,打麻將……

他們不是腳葩手軟、瞌睡迷西、二不推五的人

他們是一群奇特可愛且珍稀的高級動植物

我不扯把子,正南其北的說

七、您覺得中國詩歌該如何走向世界?

對于這個話題,我覺得還是要從國家的政策層面說起。當前,中國正在實行“一帶一路”政策,是從政治、經濟、外交、文化等多方面考量的,符合國家利益、人民利益和全球共同體共同發展的利益,是重要的戰略之舉。而詩歌是文化的一部分,詩歌的傳播性和共識性可能比其他文學門類要來的更快,中國的詩歌要走出去,外面的詩歌要引進來,在“一帶一路”戰略實施的背景下,這個目標實現起來,可能更快、更容易。

八、現在中國的城市都很重視文化建設,您覺得作家與詩人這個群體可以貢獻哪些努力?

過去人們說文化是“軟實力”,我卻認為,文化是最具有可持續發展的“硬實力”。中國城市的發展一定不能離開文化建設的支撐,我認為作家和詩人這個群體,第一能提供的是自己的思想、文化、精神產品,文本是王道,沒有優秀的文本貢獻,一切均是妄言;其二,文人這個群體還可以在城市文化定位、品牌塑造、文化營銷策劃、文化知識資源提供等方面大有作為。要做的事很多,一切都要有個機緣,我想每個時代都不缺乏有責任感的作家與詩人,只是每代文人的命運不盡相同。

我們現在生活在新時代,也無疑是趕上了好時代,只要有機會,中國的作家和詩人都樂于為自己的生生之地做些什么,這點我從不質疑,并且滿懷希望。

作者簡介:

李云,1964年10月出生。安徽省作家協會秘書長,《詩歌月刊》主編,中作協會員,魯迅文學院33屆學員。曾有小說、詩歌、散文在《人民日報》《光明日報》《文藝報》《人民文學》《詩刊》《小說月報原創版》《詩選刊》《星星》《江南》《綠風》《中國作家》《草堂》《北京文學》《雨花》《小說林》《中國詩歌》《綠洲》《長江文藝·好小說》《大家》《詩林》《詩潮》等刊物刊發,有作品在《人民日報》《人民文學》征文獲獎并入選多種年鑒和選本,被評為2019年度封面新聞“名人堂”全國十大詩人,中篇小說《大魚在淮》獲安徽省政府文學獎,出版詩集《水路》,發表電影劇本《山鷹高飛》等,出版長篇小說《大通風云》、長篇報告文學《一條大河波浪寬》(與他人合作)。