發布時間:2020-08-04 來源:中國作家網 作者:中國作家網

編者按

21世紀已經過去20年。這20年里,我們越來越多地使用“高速”“加速”“劇烈”“驟變”“創新”“多樣”來描述世界的變化、生活的變化。文學也一樣,從創作思潮到門類、題材、風格、群體,包括文學與生活、文學與讀者、與科技、與媒介、與市場的關系等等,都發生著深刻的變化,如何認知、理解這些變化,對于我們總結過往、思索未來都有重要的意義。為此,中國作家網特別推出“21世紀文學20年”系列專題,對本世紀20年來的文學做相對系統的梳理。

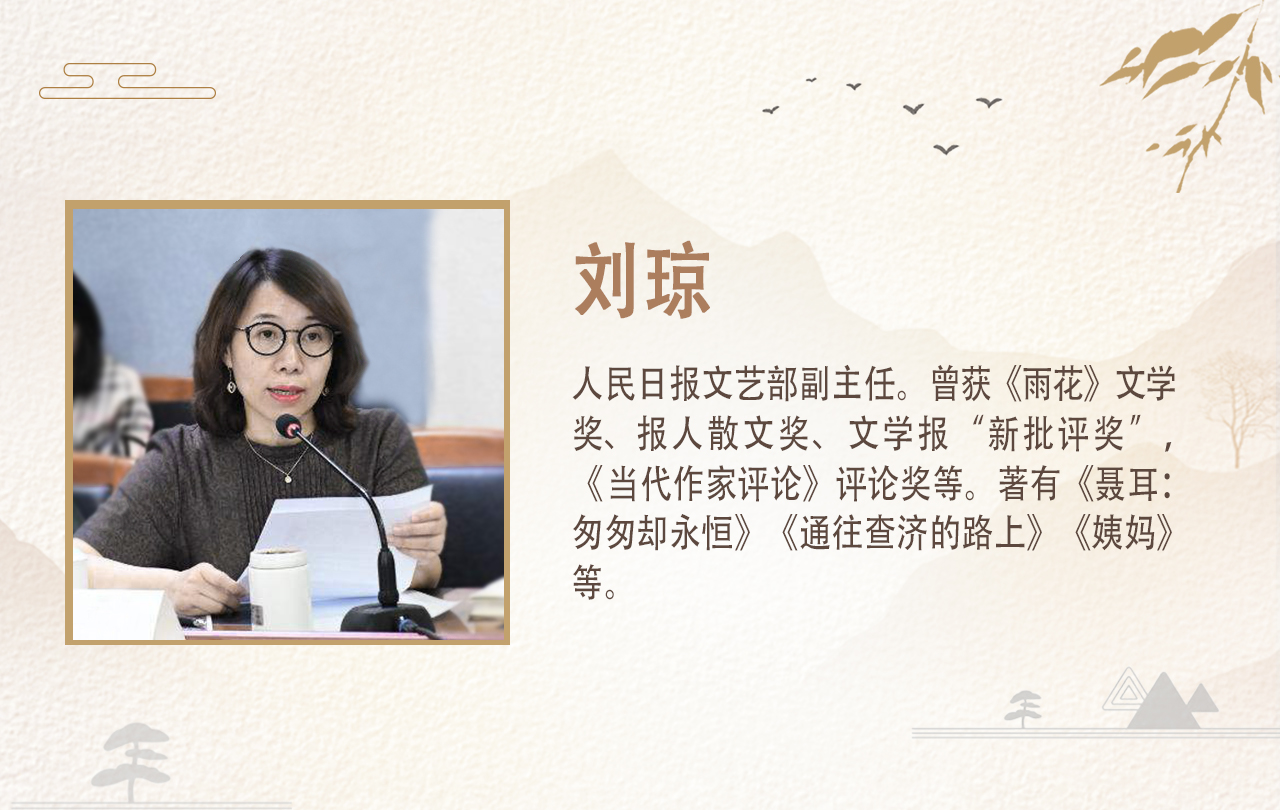

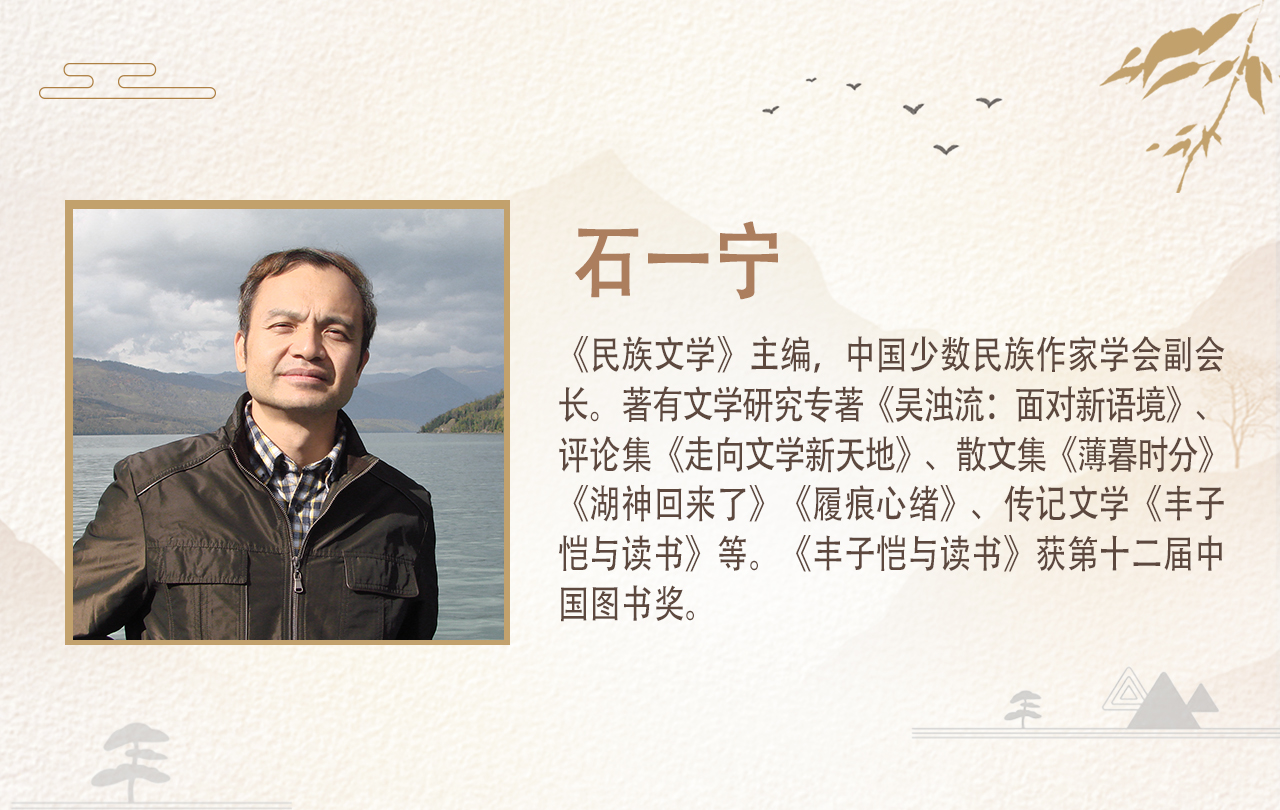

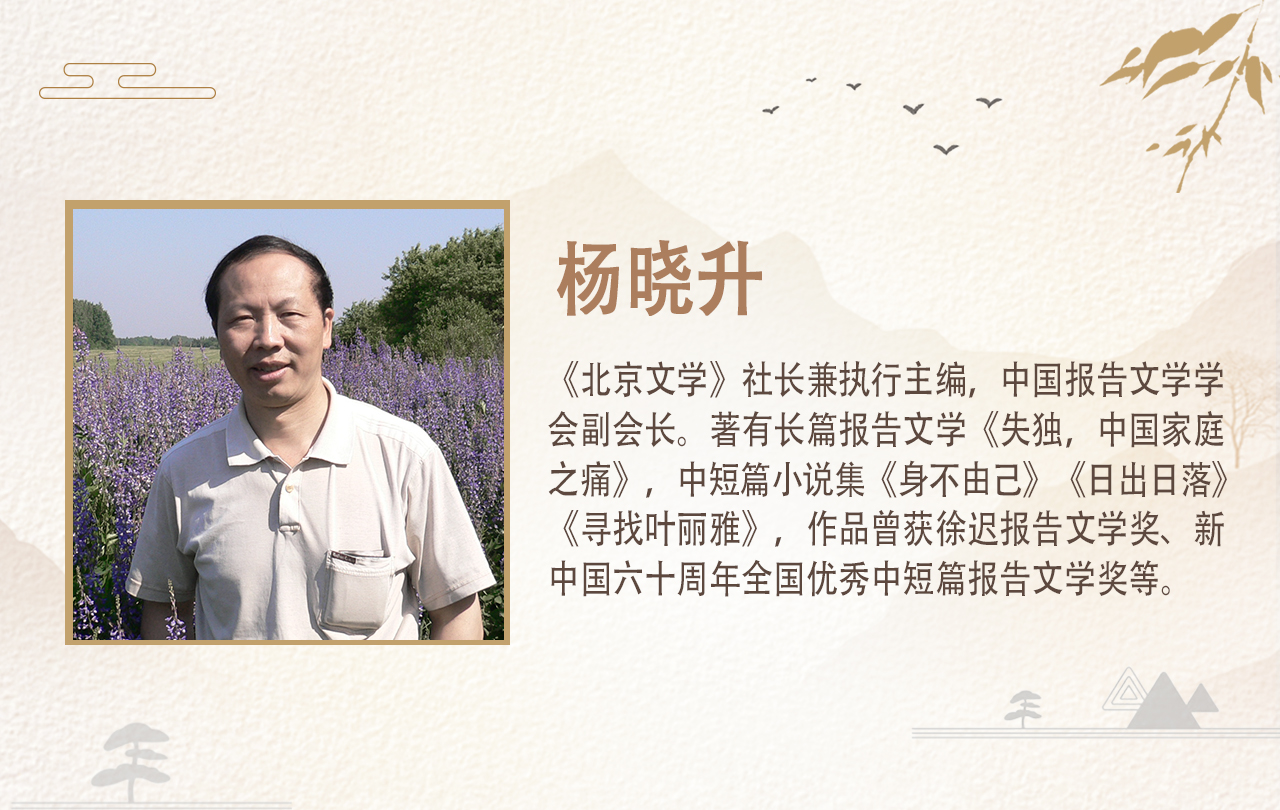

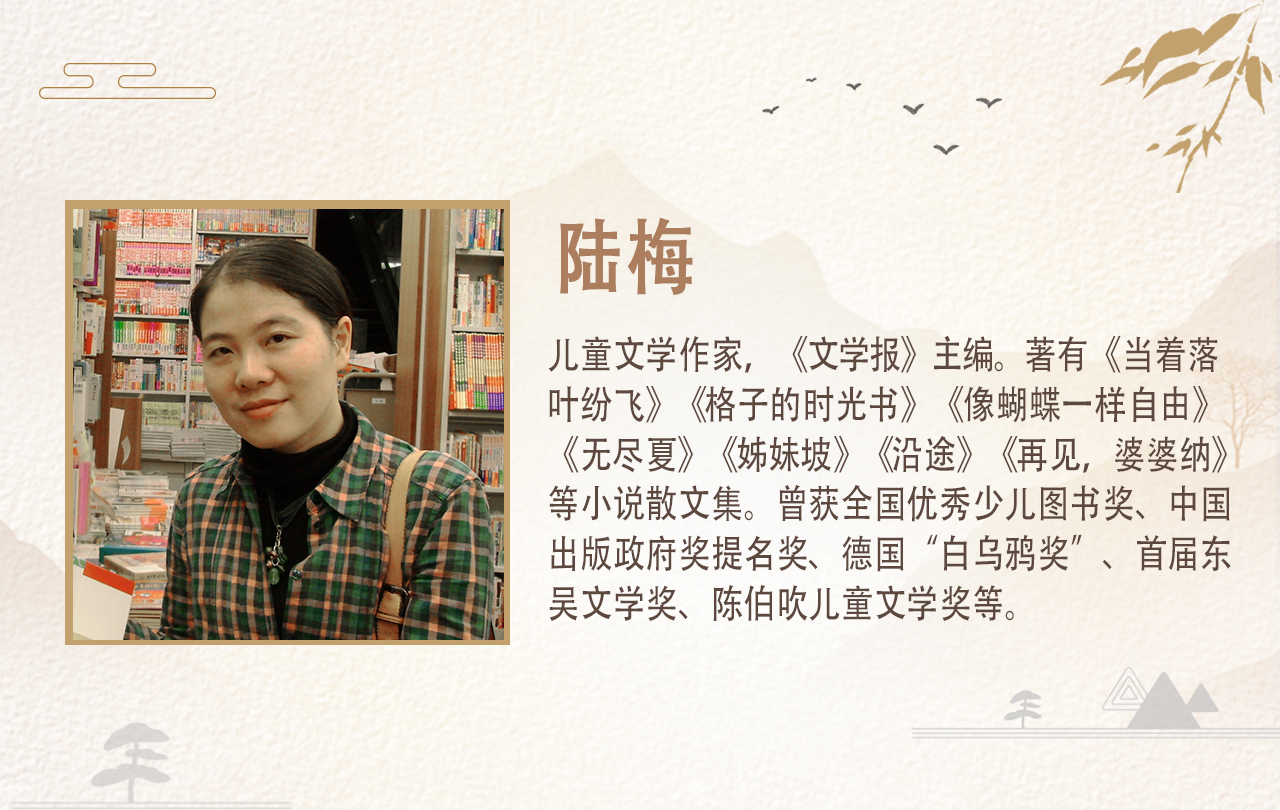

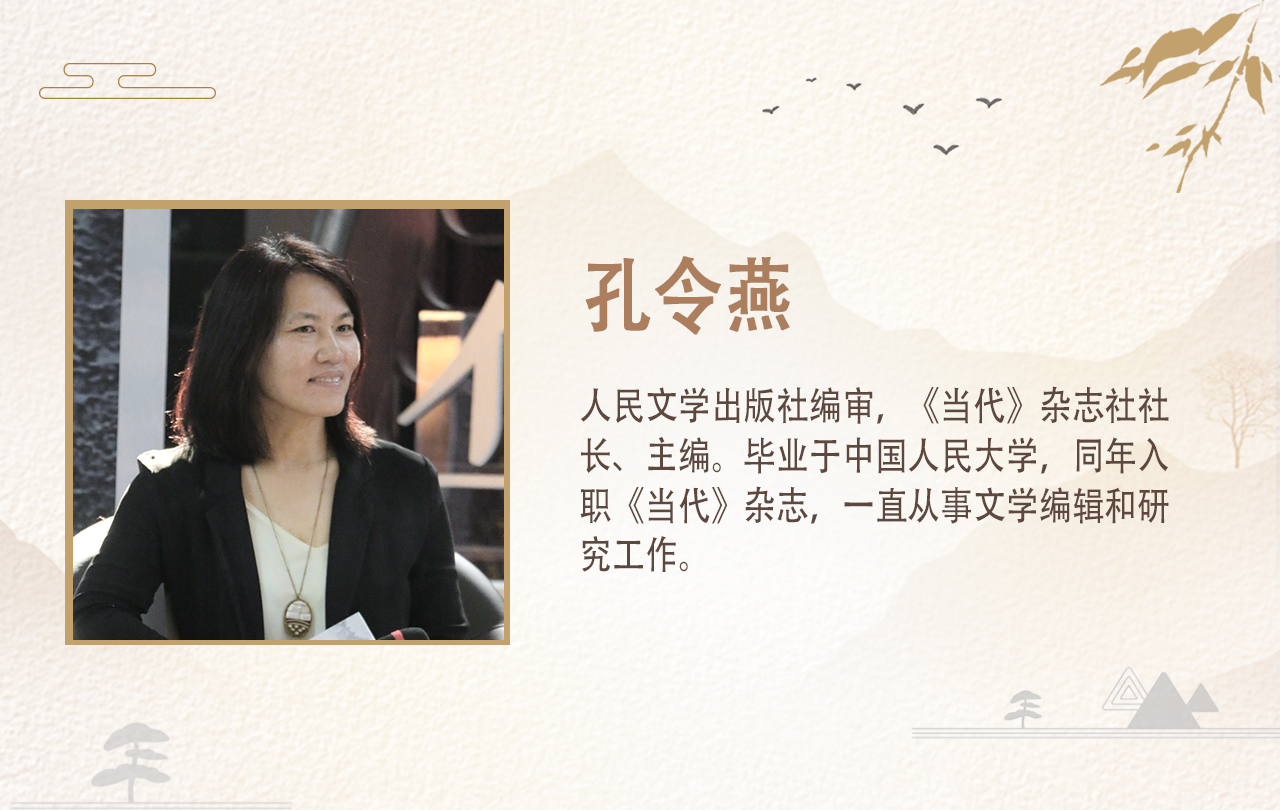

在本次專題中,我們特邀5位文學報刊和雜志的主編,他們分別是人民日報文藝部副主任劉瓊,《民族文學》主編石一寧,《北京文學》月刊社社長兼執行主編楊曉升,《文學報》總編輯陸梅,《當代》雜志社社長、主編孔令燕。他們作為資深文學編輯,每人從三個關鍵詞出發,以多元的文學視野和豐厚的文學經驗為基點,在文學的常與變,迭代與回歸中,對新世紀20年來文學的成長面貌與行進軌跡進行宏闊而又入微的梳理,耐人尋味,引人深思。

千禧年還在眼前,二十年已經過去。這二十年,對于中國當代文學來說,是社會生活和文化生態發生巨變的二十年,也是作家的創作方式和讀者的閱讀習慣產生巨變的二十年。在巨變的穹頂之下,文學反映社會現實、表現人類心靈、代表時代精神價值的重要功能雖然未變,但具體的形態、具體的載體、具體的傳播,都已經變化。在這些變化中,比較突出的兩個特征是多層和迭代。

【多層】

媒介即立場,報刊發揮經典化作用,網絡和新媒體的作用是大眾化。媒介革命,開辟出新的寫作空間和可能。

多層既是相對于作品刊發形式的多樣化而言,也是相對于價值評判標準的多元化而言。網絡技術急速發展,以微信公眾號、微博、網站為平臺,文學除了傳統報刊之外,刊發途徑極大豐富。刊發和出版的門檻降低,導致兩個直接結果:一是產生新的文學類型并獲得發展,比如網絡文學;一是寫作隊伍空前壯大,從某種角度,全民寫作、平民寫作,成為一種可能。媒介即立場,報刊發揮經典化作用,網絡和新媒體的作用是大眾化。文學作為一種重要的精神活動,從效果評判,分層自然而然形成。媒介革命,開辟出新的寫作空間和可能。

【迭代】

寫作的開放和社會生活的豐富活躍,延展和開拓了寫作的有機生命。

迭代既是相對于文學寫作分層而言,更是相對于創作隊伍的結構而言。二十年,“50后”經歷了由主角到與“60后”甚至“70后”分享光芒,再到逐漸退隱這一過程。二十年,“60后”終于有機會站到舞臺中央,但“70后”已開始風頭漸起。二十年,“80后”頂著少年天才的名聲出場,如今“90后”也已登上舞臺。近兩屆茅盾文學獎獲獎結果顯示,“20后”“30后”“40后”與“50后”“60后”“70后”同臺合唱。寫作的開放和社會生活的豐富活躍,延展和開拓了寫作的有機生命。

【標準】

不難的是,從竹簡寫作到網絡文學,無論如何革命,文學表現世道人心的本質沒變。

多層和迭代,意味著數量激增,選擇余地大了。但報刊版面有限,承擔經典化職責的編輯,壓力和難度激增。一要目力四射,視野開闊,把重要的作家作品收入囊中。二要有立場、有主張,對于有創意的新人新作品能盡快做出判斷。在碎片化閱讀時代引導閱讀,訂標準,成為文學報刊編輯的要領。

這件事也難,也不難。難的是,要想照顧和覆蓋盡可能多的輿論面向,這個標準必須具有說服力和權威性。不難的是,從竹簡寫作到網絡文學,無論如何革命,文學表現世道人心的本質沒變,文學跟生活的關系、跟人的關系沒變,以“不變應萬變”,文學表現世道人心,到位不到位,準確不準確,生動不生動,深刻不深刻,以此為標準,便也簡單了。

【新時空】

反映現實、表現生活是文學的功能,歷史更是決定了中國文學遠離象牙之塔、直面人間煙火的使命與擔當。

文學發展既是在特定的時間,也是在特定的空間中進行。新世紀的中國文學是在一個新的時空展開的。就中國文學而言,新世紀不僅是時間概念,也是空間概念;是時間的延續,也是空間的變遷。放眼中國的外部環境,世界正在經歷百年未有之大變局,全球化與單邊主義共存,信息革命與極端主義同在,全球治理東西方合作與“脫鉤”并行……國內形勢則是保持穩定,潛心發展,并取得舉世矚目的亮麗成就:新世紀第一個十年,2010年,中國的GDP超越日本,一躍成為世界第二大經濟體;第二個十年,2020年,中國決戰決勝脫貧攻堅,全面建成小康社會。

中國特色社會主義新時代,為新世紀標注出一個新的時間節點,也拓展出一個新的空間內涵。20年來,中國大地熱火朝天、轟轟烈烈,進行的是一場空前的反貧困斗爭,是悲壯而豪邁地向現代社會轉型。誠然,中國仍處于社會主義初級階段,仍是發展中國家,民族復興依然任重道遠。但不可否認的是,新世紀的中國具備了更強勁的綜合國力,擁有了更龐大的經濟體量。反映現實、表現生活是文學的功能,歷史更是決定了中國文學遠離象牙之塔、直面人間煙火的使命與擔當。新世紀中國文學所面對和置身其中的,就是這樣一個新時空。

【新人物】

這些新人物,有的只是蕓蕓眾生中的一員。然而,他們都應該是新世紀文學的書寫和表現對象。

新時空是歷史的延續,更是生活的重啟。城鎮化的推進、農民工大量進城、新農村和美麗鄉村建設……神州今非昔比,中國日新月異。前二十年與后二十年改革開放成就的疊加,使新世紀的中國社會呈現出前所未有的新氣象。據2019年的統計,我國常住人口城鎮化率達到58.52%,這是值得大書特書的一筆,這意味著我國的城鎮人口已超過農村人口,意味著有幾億農民在40年間變成了市民,意味著幾千年的農業社會正在被工業社會所取代。對文學來說,鄉土文學的興盛可能會一去不復返。新的生活孕育新的人物。我覺得新世紀文學的任務之一,就是尋找和發現新的人物。獲第七屆魯迅文學獎的短篇小說《七層寶塔》,就是作者朱輝對新世紀新人物的發現。從農民陡然轉為市民的唐老爹對身份的失重感,意義極其深長。

與柳青《創業史》的主人公梁生寶為代表的20世紀社會主義新人形象有所不同,我所指的新世紀或曰新時代中國文學的新人物,是一個總稱,其中既有帶著新時代特點的帶領群眾發家致富的鄉村干部和領頭人,也有各色各樣的普通人,而這樣的人物,是新世紀之前所未見或沒有更多出現的。這些新人物,有的或許亦達到了具有主體性的社會主義新人的高度,而有的只是蕓蕓眾生中的一員。然而,他們都應該是新世紀文學的書寫和表現對象。

發現新人物、書寫新人物,只是完成了文學任務的一半。對于新世紀作家來說,更富挑戰性的藝術海拔是從新人物中塑造新的典型人物。但遺憾的是,這樣的典型人物在新世紀文學中至今還比較罕見。

【新情感】

新情感,其實就是創作與生活、作家與人民的關系命題提出的新視角。

情感是決定人物、辨識人物的重要因素,是人物性格的重要組成部分。新的人物,必具新的情感。而書寫和表現人物的情感,作家不是靠發現,而是要去體驗,要與人物的情感產生共鳴。作家在人民中行走,在生活中體驗,才能與新的人物熟悉并打成一片;新的情感在人物的心中也是在作家的心中滋長、涌動和彌漫,情感豐沛,新意充滿,人物形象庶幾可矣。

向本貴的長篇小說《兩河口》(《民族文學》2020年第1期),描寫城郊兩河口村的村民,“洗腳上岸”成為城市市民。看似“華麗轉身”,其實千辛萬苦。失去了世世代代安身立命的土地,一身農活手藝一朝變得毫無用處,人人心中何其彷徨,前路何其茫然。兩河口村民向大鵬市市民這一身份變換過程中的艱難愁困與最終成功的喜悅,也透現著作家對人民的摯愛與沉實的生活體驗,透現著作家與人物情感的深刻共鳴并加以精準的刻畫。

新情感,其實就是創作與生活、作家與人民的關系命題提出的新視角。但這是新世紀、新時代文學才可能具有的新視角。

【挑戰】

紙質閱讀尤其是資訊新聞類的報刊,在新媒體浪潮的沖擊下節節敗退,有的甚至停刊或關閉。

新世紀之初,中國文學無論是外部還是內部,都發生了深刻的變化,面臨新的局面與挑戰。始于上世紀末的互聯網迅猛發展,以及進入新世紀之后手機的普及和新媒體的異軍突起,都極大地改變著文學的環境與格局,進而對傳統的文學閱讀形成了擠壓與逼迫。紙質閱讀尤其是資訊新聞類的報刊,在新媒體浪潮的沖擊下節節敗退,有的甚至潰不成軍,不得已停刊或關閉。互聯網和新媒體內容的豐富、生動、直觀、快捷,都極大地吸引著公眾的視野與閱讀,并占據了公眾八小時之外的大部分閱讀時間。相對于資訊新聞類的紙質報刊,文學期刊及文學書籍雖受到版權保護未能被互聯網和新媒體平臺隨意傳播,但也受到了一定程度的影響和沖擊,這種沖擊來自于新媒體對公眾閱讀時間的大量占用。傳統的嚴肅文學,毫無疑問面臨著嚴峻挑戰。

【變化】

網絡文學為傳統文學帶來挑戰的同時,也為傳統文學提供了不可忽視的借鑒和可能。

互聯網和新媒體的蓬勃發展,帶來了文學格局和形態的改變。首先出現的是網絡文學,這是互聯網時代全新的一種文學樣態,這種樣態以其爆炸式的發展不僅迅速聚集了數以億計的讀者、還造就了年收入上千萬的作者和如今每年高達80余億的網絡文學產業(騰訊研究院發布的《數字中國指數報告(2019)》提供的2018年數據)。

作為伴隨新技術誕生的一種新的文學樣態,網絡文學的開放、自由,語言的鮮活,行文的汪洋恣肆縱橫捭闔,內容的天馬行空灑脫奔放,以及在互聯網上自由快速的傳播和與網友的及時互動……所有這些雖進一步分流了公眾八小時之外的閱讀時間,但其耳目一新的文字表達方式和文學樣態,為傳統文學帶來挑戰的同時,也為傳統文學提供了不可忽視的借鑒和可能。

【創新】

一個眾所周知的事實是:新世紀以來,作家們普遍更重視讀者,創作上更多介入日常、深入人心,力求作品好看、耐看。

面對新媒體的迅猛發展和網絡文學的雙重擠壓,傳統文學首先是堅守。傳統文學人深知,文學是語言文字的藝術,是社會文化的一種重要表現形式,是對美的體現。盡管新媒體迅猛發展,網絡文學來勢洶洶,但傳統文學的厚重、多元、復雜、莊重、嚴謹、精致、典雅、高貴等氣質,內容上對歷史及現實、人生與社會的熱切關注和介入,對世道人心的深刻洞察與揭示,以及由此而呈現出來的深度、厚度、廣度、美感、意蘊和氣韻,都是新媒體資訊和網絡文學難以企及和替代的。即便如此,傳統文學既要守正,也要創新。

一個眾所周知的事實是:新世紀以來,作家們普遍更重視讀者,創作上更多地介入日常、深入人心,力求作品更加好看、耐看。與此同時,文學期刊和文學圖書出版機構,也正努力順應外部環境和讀者閱讀需求的變化,主動向互聯網和新媒體傳播方式靠攏,在力保紙質出版的主業的同時,尋求與互聯網和新媒體平臺合作,借助新的技術平臺進行立體快捷的傳播,從而改變了過去只靠紙質傳播的單一模式。

【守常與達變】

“小眾”或許就是大眾里的少數,少數也是涓涓細流,大江大河不就是由涓涓細流匯成的么?

新世紀初的十年間,互聯網幾乎一夜之間重構了我們的生活。必然的,我們要和這個時代同步調,參與進媒體融合的變革中,倡導和引領媒體新變時代的文學發聲。我說說我們的《文學報》。作為一份創刊近40年的文學報紙,在媒體融合向縱深發展的大趨勢中當如何守常達變?如果說紙報的讀者相對固定和固化,作為一個發聲平臺,它承擔的更多是源頭性的內容生產,那么放到新媒體上,該如何延展它的生命力?

因為,鋪天蓋地的信息早就稀釋了內容的有效抵達,追求流量或爆款未必是文學報刊的強項,更不可能是文學的志業——我們所能影響的只能是小眾。但是,這個“小眾”或許就是大眾里的少數,少數也是涓涓細流,大江大河不就是由涓涓細流匯成的么?如果說文學有能力以“少少許勝多多許”重塑我們的時代和生活,那么,作為給文學鼓與呼的文學報刊也理當做到提燈照亮,引領和引導一種美善的、朝向生機和未來的文學生活方式。

【更新和重啟】

所有的“新”都是從“舊”里孕育生長煥發出光彩的。“新”是“舊”的重溫和喚醒。

新世紀的第二個十年,“新時代”、“新經驗”、“新想象”、“新書寫”……乃至于,我們的文學需要怎樣的“新人”?——新,成了作家們的共同焦慮。怎樣理解這個“新人”的新,鐵凝主席有過一段表述:“面對時代和生活的新變,我們的文學要積極塑造新人形象。新人的新,不僅是生活和工作形態的新,也不僅是社會身份的新,更重要的是精神上的新,是新的精神氣質、新的生命追求,是對自我、對生活、對中國與世界的新的認識和新的想象,以及由此而來的新的行動與實踐。”

2018、2019連著兩年的新春,《文學報》約請作家學者們探進文學的內部,思考新人、新主題和現實題材創作的開掘。我想所有的“新”都是從“舊”里孕育生長煥發出光彩的。“新”是“舊”的重溫和喚醒。如果“新”意味著現代性和內在的精神性,那么這個現代性和精神性也是有母根和源頭的。這一點,作家們都有清醒的認識,這也是我們祖先早就說過的話——溫故而知新。一個寫作者要擁有怎樣的境界,才能具有自我審判、自我剖析、深刻自省反思的能力和天問精神?如果說我們要在新人、新主題上有所開掘,除了注意傳統的新穎性、突出時代的當下性,或許作家內心機制的更新與重啟是更重要一環。

【照亮及微光的意義】

文學的高貴,也即在于它總是在鍥而不舍和設身處地尋找和發現他者的境遇和命運。

我的文學20年,也恰是在《文學報》工作的25年間、和作家作品交集交道的韶華時光——時間紛至沓來!時間累積起的不僅是個人生命和一份報紙命運般的文學感情,還有她和編輯部同仁們對一種美善生活的認定與心會——文學讓一座城市的呼吸文雅起來,文學也以聚沙成塔般的持守照亮重塑了我們的時代和生活。

如果說心靈指向未來,未來意寓時間、希望,乃至一切的可能性,那么人在命運面前如何自處、又如何和命運相處,以及一個人、一個時代和他自己以及這個時代命運般的友情,也正是文學所要著力的。文學的高貴,也即在于它總是在鍥而不舍和設身處地尋找和發現他者的境遇和命運。有幸,我身處其中,呼應并實踐著文學本身的尊嚴。

【沖擊與蛻變】

如今,數字化或新媒體已經是我們生活的一部分,文學主體和表達因此悄然發生變化。

20多年來,中國社會各方面發生了巨大變化,身在其中的文學受到外部沖擊,在文學創作的主體和承載形式上產生蛻變。沖擊主要來自兩方面,一個是商品經濟,一個是數字化。90年代以后,發展經濟成為社會的主題,國家開始文化體制改革,這些外在條件的變化對關注人們精神生活的文學創作產生影響。影響主要是兩個,一是文學逐漸從社會關注的中心淡出,八十年文學黃金時代結束;再是發表和出版文學作品的載體性質發生變化,許多雜志和出版社變成企業。純文學與市場,成為一對矛盾體;另一個是來自科技發展帶來的數字化、新媒體等的沖擊,這也是近20年里文學面臨的最直接、最具體的沖擊。

正是在這股外力的強制下,迫使文學不斷調整適應,進行蛻變,逐漸達到融合。2000年左右,網絡開始進入人們的生活,網絡文學橫空出世,迅速占領年輕人的視野和市場。2010年左右,智能手機普及,科學技術對人們生活的影響更加深入。經過最初的抵御和猶豫之后,文學接受數字化帶來的便利,優質的文學作品和文學精神,利用網絡可以傳播得更遠,吸引更加年輕的讀者。如今,數字化或新媒體已經是我們生活的一部分,文學主體和表達因此悄然發生變化,作家們開始關注和思考與之相關的人與事及背后的邏輯規律。在廣度與深度上,文學與技術日漸融合,產生蛻變。

【城市化進程】

在20年社會進步的進程中,這些青年作家深層透視的是中國近幾十年時代變遷的社會現實。

近幾十年,中國最大的社會主題是“城市化”,城市與鄉村的邊界在不斷模糊,鄉村逐漸消失,農民以各種形式和渠道進入城市,進入城市后如何生存與適應,成為文學的主題。路遙的《平凡的世界》應是對此主題最早感知的作品,開啟了對農村青年進入城市的命運探索,成為暢銷幾十年的經典。而且,近20年涌現出來的作家,尤其是70后、80后等青年作家,無論是其長在城市還是來到城市,都對如何融入城市的主題有各種呈現。

這些作家,一部分是本身生活在城市中,生活經驗來自城市的各個方面和城市人的生存狀態,如石一楓、葛亮、任曉雯等;另一部分是從具有鄉村或縣城生活經驗、后來又來到城市的作家,如徐則臣、孫頻、宋小詞等,這些作家的經驗更關注城市化帶來的流動變化,關注此變化背后的人心人性。在20年社會進步的進程中,這些青年作家表面上是關注自身人生經驗和際遇的個體寫作,關注的都是小人物的命運,深層透視的卻是中國近幾十年時代變遷的社會現實。

【回歸】

文學的社會功能逐漸從啟蒙與認知走向反思,文學作品除了記錄時代發展的現實,更要思考這些現實背后的深層邏輯與規律。

回顧20年的文學歷程,“回歸”成為文學存在的基本曲線圖,是一種眾聲喧嘩之后的理性選擇。這個回歸有兩個含義,一個是文學回到自身位置,從80年代全民文學的狂熱里,回到理性的現實中,表面是從中心到邊緣,本質是從全民共同的需求日漸成為文學愛好者的需求。文學雖然不再是文化生活的主流,卻是社會均衡發展的自然選擇。近20年,隨著社會的發展,熱點越來越多,人們獲取知識和信息的渠道也越來越多,文學成為眾多文藝消費品之一,不是唯一。隨之而來的,是文學參與生活的方式、文學與現實的關系的改變,文學的社會功能逐漸從啟蒙與認知走向反思,文學作品除了記錄時代發展的現實,更要思考這些現實背后的深層邏輯與規律,以文學的方式帶給人們啟示或慰藉。

另一個“回歸”,文學創作的主流回歸現實主義。幾十年間經過各種思潮洗禮過的文學創作,逐漸回歸到對現實的描摹與反思中。近20年產生重大影響的純文學作品,幾乎都是現實主義的。幾位重要先鋒派作家隨著社會發展和時間演進,也轉向關注現實,如格非,余華等。各個文學期刊,八、九十年代有各種細分風格,現實、先鋒、探索、實驗等,但是經過幾十年的流轉,各刊都將注意力放在現實主義作品的編發上。從這些現象上來看,現實主義逐漸成為文學的大道,是作家創作走向成熟的自覺選擇。