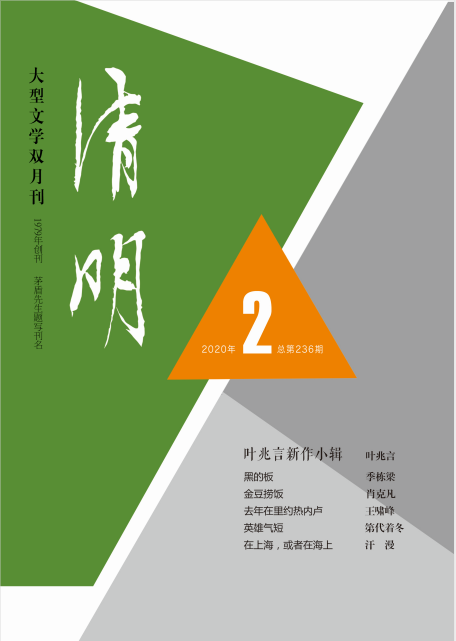

安徽作家季宇新作《與時俱進 再創輝煌》刊于《清明》2020年第2期。

精彩閱讀

與時俱進,再創輝煌

——《清明》創刊四十周年回顧

季宇

1979年,中國迎來了改革開放的春天。這一年的7月,在合肥市宿州路9號、安徽省文聯的舊樓內,《清明》雜志悄然問世了。

《清明》的應運而生是時代的呼喚。1978年12月,黨的十一屆三中全會勝利召開,撥亂反正進入一個新時期。十年浩劫,在“文革”桎梏下的文壇,萬馬齊喑,一片蕭條寂寞。許多期刊在劫難逃,紛紛下馬。當時全國的文學期刊僅存《解放軍文藝》等為數不多的幾家。“北風卷地北草折,胡天八月即飛雪。忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。”十一中三屆中會召開后,中國迎來了漫長冬夜后的思想解放的春天,沉寂多年的文學開始出現一個大繁榮的景象。全國眾多文學期刊沐浴著改革開放的春風,陸續復刊和創刊。《清明》就在這一大背景下誕生了。

《清明》甫一創刊,便引起了文壇的關注。“文革”前,國內大型文學期刊并不多見,除了《收獲》,文學期刊多以月刊為主。《清明》創刊時,國內也僅有《收獲》《十月》,因此,《清明》的問世不僅是國內創刊最早的大型文學期刊之一,也填補了安徽大型文學期刊的空白(迄今仍獨一無二)。值得一提的是,刊名幾經討論,集思廣益,定為《清明》,寓有政治清明,呼喚春天來臨之意。刊名由茅盾先生題寫。當時,茅公尚在病中,聽聞《清明》創刊,欣然應邀命筆,其字骨架清秀,端莊雅致,《清明》一直沿用至今,令人稱道。

合肥的7月,驕陽似火,赤日炎炎。比天氣更熱的是讀者對新出刊的《清明》的熱情。報刊門市部人頭攢動,創刊號被一搶而空。人們爭相傳閱,津津樂道。該期推出的長篇小說有丁玲的《在嚴寒的日子里》,陳登科、肖馬的《破壁記》;中篇小說有魯彥周的《天云山傳奇》;散文有馮牧《一本沒有寫完的書》,賴少其的《悼念馮雪峰》;詩歌有韓翰的《陽春的雪》,白樺的《情思》,張萬舒的《八萬里采風錄》(組詩),可謂名家薈萃,佳作云集。此后,《清明》一發而不可收,發行量最高時達到二十余萬份,受到廣大讀者的喜愛,成為全國的名刊之一。

《清明》創刊之初,正值撥亂反正時期。《清明》高舉實踐是檢驗真理的唯一標準的大旗,以大無畏的精神,沖破左傾主義的束縛,用文學的力量助力思想解放運動,發表了一系列勇于直面現實,直面社會的振聾發聵的精品力作。如《在嚴寒的日子里》《破壁記》《天云山傳奇》《黨小組長》等,對于文革十年造成的嚴重危害以及對個人和家庭造成的不幸和創傷予以深刻的揭露,追根探源,促人思考,沖破禁錮,呼喚改革。其中《天云山傳奇》最具代表性。該作直面歷史和現實,大膽、深刻地揭示了左傾主義路線造成的時代悲慘劇,從政治、倫理、道德和人性的高度剖析歷史教訓,探討悲劇產生的根源。與此同時,它把大時代與小人物的命運結合起來,將政治風云、社會矛盾、歷史發展與人物的個性、遭遇和情感變化融為一體,從思想上、藝術上達到了完美的統一。該作在《清明》創刊號上發表后,立刻引起強烈反響,不僅獲得了首屆全國中篇小說一等獎,而且被搬上銀幕后,又一舉拿下電影金雞獎和百花獎,被譽為“反思文學”的開山之作。李一氓先生為此向魯彥周先生贈詩云:“情深未必苦纏綿,頗耐風塵又幾年。紅葉繽紛靈幸鑒,何人再上天云山。”王蒙先生也說過:“安徽有兩座山,一座是黃山,一座是天云山。”他把天云山這座精神上的山媲美于自然界的黃山,可見評價可高。據時任《文藝報》常務副主編的吳泰昌先生回憶,《天云山傳奇》問世后,文藝報從1982年第4期至第8期連續以五期的篇幅組織集中討論,其間共收到180多稿件,這在《文藝報》歷史上從未有過,影響之大,可見一斑。

緊跟時代步伐,堅持正確導向,是《清明》始終追求的目標。習近平總書記指出,核心價值觀承載著一個民族、一個國家的精神追求,是最持久、最深層的力量。《清明》創刊四十年來,始終堅持社會主義核心價值,堅持以人民為中心的創作導向,不斷推出反映生活,記錄時代的優秀作品,發揮了以優秀作品鼓舞人的作用。上世紀80年代至90年代,《清明》先后發表了秦兆陽的《白鸞》、魯彥周的《雙鳳樓》、高曉聲的《惲門家事》、祝興義的《名醫子孫》《西鄉妹子》、王安憶的《少年之家》、閻年科的《冬日》、嚴嘯建的《不眠的野店之夜》《紅褐土,紅褐土》、李肇正的《女工》《永不說再見》、韓天航的《母親和我們》《背叛》、潘軍的《日暈》、石楠的《張玉良傳》、孫志保的《溫柔一刀》《父親是座山》等小說。進入2000年以來,《清明》又連續推出魯彥周的《梨花似雪》、張煒的《月亮宴》、陳世旭的《泥巴人》、劉醒龍的《復仇》、徐貴祥的《走出密林》、邱華棟的《橘黃色的黃昏》《火》、范小青的《遍地痕跡》《舊事一大堆》、王躍文的《朝夕之間》、邵麗的《人在江湖》、揚少衡的《藍籌股》、王松的《反水》、王祥夫的《老黃的幸福生活》、葉廣岑的《響馬傳》、董立勃的《遠河》《野草亂長》《夜不太黑》、胡學文的《容器》、弋舟的《年輕人》、鐘求是的《釣錢幣的男孩》、石鐘山《“非典時期”的愛情》、北北的《胭脂紅紅》、何世華的《吃飯》、羅偉章的《頭發》等小說。值得一提的是,近年來,一批實力派作家和新銳作家紛紛在《清明》亮相,奉獻了他們的精品力作,引人關注。他們中有余一鳴、馬金蓮、周瑄璞、季棟梁、姚鄂梅、計文君、王十月、尹學蕓、盧一萍、陳倉、刁斗、曹軍慶、二湘、普玄、漠月、東紫、周李立等,其中不乏80后、90后的作家。

以上這些作品塑造了嶄新的藝術形象,反映了豐富多變的社會風情,很多被《小說選刊》《小說月報》《新華文摘》《中篇小說選刊》《中華文學選刊》等國內權威選刊、選本和兄弟報刊選載,年選載篇數平均達到五十余篇(次)以上。大量的作品被改編為電影、電視劇,并獲得各種全國性獎性。其中《我的大爹》改編成電視劇《熱血兵團》獲第十屆中宣部五個一工程獎。《母親和我們》改編成電視連續劇《戈壁母親》,在央視一套黃金時段熱播,獲得第十一屆中宣部五個一工程獎、飛天獎和金鷹獎。《張玉良傳》改編成電影和電視劇《畫魂》,產生廣泛的影響。《不眠的野店之夜》改編成電影《孤嶺野店》,頗受關注。此外,由《天云山傳奇》改編的同名電影還被廣電總局評為新中國成立以來百部優秀經典之一。中篇小說《女工》、《傻女香香》《永不說再見》等先后獲得《小說月報》百花獎;《殘棋》《走入楓香地》《最后期限》《響馬傳》等先后獲得《中篇小說選刊》獎;《苦旅》獲第七屆陳香梅優秀著作頭獎;《余露和她的父親》《母親的花樣年華》等多篇獲得魯彥周文學獎。據龍源期刊網統計,《清明》訪問量在國內期刊百強排行榜中位居前列。

除了小說之外,在報告文學、散文、詩歌和評論方面,《清明》也精心組織,推出了一大批優秀作品,并得到了來之省內外名家、大家的支持,受到了讀者的喜愛。其中報告文學和散文方面有:丁玲、馮牧、王蒙、秦兆陽、馮其庸、柳青、黃裳、憶明珠、峻青、陸文夫、王西彥、高曉聲、汪曾祺、林斤瀾、張賢亮、陳登科、魯彥周、嚴陣、公劉、賈平凹、陳忠實、王充閭、劉慶邦、孔令燕、溫躍淵、陳啟文等。詩歌方面有:吉狄馬加、嚴陣、公劉、牛漢、劉祖慈、韓瀚、鄒荻帆、梁小斌、顧城、林莽、昌耀、于堅、李少君、李寂蕩、孔見、海男、榮榮、賀羨泉、周志友、沈天鴻、龐培、車前子等。評論方面有:蘇中、唐先田、錢念孫、梁長森、王達敏、趙凱、陳振華、疏延祥等。

“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭。”在注重名家的同時,對于那些初出茅廬、尚未成名的新人新作,《清明》同樣傾注心血,予以關注,這已成為《清明》長期以來形成的優良傳統。早在創刊之初,老一輩編輯就養成了這樣的作風:認真對待自然來稿,沙里淘金,精挑細選,不以貌取人,不以名取稿。許多新人的初女處都是在自然來稿中被發現、被挖掘出來。長篇小說《張玉良傳》是石楠的處女作,她給《清明》投稿時還是一位名不見經傳的青年作者,老編輯羅灝白、張羽、祝興義等慧眼識珠,認為此稿題材不錯,有挖掘的價值,于是幾度把作者請來編輯部,并前往安慶,與其談作品,幫助修改、打磨,后來此作在《清明》發表,一炮而紅。石楠談起往事也多次表示,沒有《清明》就沒有《張玉良傳》。旅美作家張翎因小說《余震》被改編為《唐山大地震》而為大家熟知,但她早期作品多在《清明》發表,并多次被各類選刊選載。此外,像《殘棋》作者趙秀林,《女工》作者李肇正,《戈壁母親》作者韓天航等也都是在《清明》發表處女作后逐漸在文壇嶄露頭角,走向全國。許多年來,《清明》的這個優良傳統一直在發揚光大,為發現新人、推出新作做出了貢獻。

關注現實的作品永遠最具生命力。盡管改革開放以來,社會生活發生了急劇的變化,各種創作方法精彩紛呈,百花齊放,但直面現實、直面人生的文學作品,依然具有廣泛的影響力和長久的生命力,這已為實踐所證明。四十多來,《清明》在堅定不移地在堅持正確的辦刊方向,立足于出精品、出人才的基礎上,始終關注現實,關注改革,貼近生活,貼近大眾,提倡現實性、藝術性和可讀性相結合。在兼收并蓄,包容探索的同時,現實主義始終是《清明》的一面旗幟。在改革開放的每個時期、每個階段,《清明》都以關注現實的姿態,敏銳地、準確地推出反映時代變化和具有時代氣韻的作品,為時代放歌,為改革開放鼓與呼。上世紀80年代末至90年代初,隨著改革的深入,面對市場大潮的沖擊,《清明》也和全國文學期刊一樣度過了一段困難時期。面對困境,各家刊物積極應對,但也有的刊物亂了方寸,患得患失,追風趕潮,花樣翻新,迎合市場,媚俗媚洋,結果適得其反,失去讀者,難以為繼,甚至還導致停刊關閉。但在文學轉折的最困難時期,《清明》依然堅守純文學陣地,堅守文學的精神家園,拒絕低俗和銅臭,保持高格調、高品位,以不變應萬變,穩住陣腳,在困境中求生存求發展,不僅贏得了尊重,保證了穩定的發行量,而且最終走出困境。在擺脫生存困境的同時,《清明》繼續狠抓期刊質量,高舉現實主義的旗幟,緊跟時代變化,不斷推出反映變革生活,揭露現實矛盾,展示心靈美好的正能量的作品。這些作品以躍動的時代脈搏、厚重的歷史感、濃郁的生活氣息和嶄新的精神風貌,在社會上引起廣泛的反響,在讀者中激起強烈的共鳴。

肩負著社會責任,積極投身于國內公益活動。作為主流文學期刊,《清明》責無旁貸,長期堅持。汶川大地震發生后,《清明》立即組織捐款,由主編帶領深入災區,進行采訪、慰問,出版抗震救災專刊,受到新聞出版署表彰。在改革開放的每個重要節點上,《清明》也多次以專刊的形式,配合主流宣傳,產生積極影響。近年來,《清明》還通過“清明讀書會”、“名刊進校園”等活動,推薦優秀作品,樹立自身品牌,營造書香社會,推動群眾性讀書文化活動的開展。

四十年來,《清明》立足安徽,面向全國,出精品、出人才,形成了獨特的風格,取得了優異的成績。2000年,《清明》入選國家期刊方陣和國家核心期刊;2001年,《清明》進入全國社科類百家重點雙效期刊;2003年和2005年,連續榮獲第二屆、第三屆國家期刊獎百種優秀期刊;2009年,在新中國成立60周年時,由中國期刊協會評選的 “新中國60年有影響力的期刊人”,本人榜上有名(這次評選從幾千家社科雜志中遴選,共評出100位,大型文學期刊當選者僅幾人,安徽僅一人,本人當選,皆因時任《清明》主編之故);2018年,《清明》又獲中國出版政府獎先進出版單位、十佳皖版期刊和省直機關“五一勞動獎狀”。以上這些,都標志著《清明》成功進入中國優秀期刊的行列,在期刊如林的中國文壇,占有重要的地位,并成為安徽文化建設的一張亮麗名片。

這些成績的取得來之不易,是幾代清明人不斷努力的結果。歷任主編和主持過工作的負責人以及所有曾在刊物工作過的同志都付出了艱辛的勞動,為《清明》的發展做出了貢獻。如今他們中有些人已經離開我們,但我們會永遠記住他們,因為在《清明》發展之路上將永久地留下他們的足跡。

“長江后浪推前浪,一代更比一代強。”老同志打下的基礎,備受珍惜,新一代的清明人正在與時俱進。2018年以來,新的編輯部領導班子以創新性思維,不斷推出新的舉措和新的欄目,連續推出了張煒、葉兆言、范小青、劉醒龍、邱華棟等名家名作的專輯。2018年一2019年,《清明》連續榮獲中國出版政府獎先進出版單位、十佳皖版期刊和安徽省直機關“五一勞動獎狀”等,2019年,刊物發表的中短篇小說被權威選刊和選本轉載達五十篇次,作品榮登收獲文學排行榜、《小說選刊》最受讀者歡迎小說獎和城市文學排行榜等,取得了令人矚目的成績。

新媒體時代,《清明》不再單單是一份紙質刊物,更與數字化接軌,借助微信公眾平臺對刊物進行再傳播,《清明》多次榮登數字閱讀影響力期刊TOP100閱讀百強,從數字期刊規模平臺競爭中脫穎而出,在文學期刊中位居前列。為推動《清明》品牌建設,以每期新出版的《清明》為依托創辦的《清明》讀書會,大膽創新,在立足安徽的同時,分別走進江蘇、山東、河南、江西、湖北等地,著名作家張煒、范小青、邱華棟等分別參加了《清明》讀書會,《清明》讀書會已成為大型社會公益品牌。

習近平總書記指出:“沒有中華文化繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。一個民族的復興需要強大的物質力量,也需要強大的精神力量。”文化是民族凝聚力和創造力的重要源泉。文化是一個國家、一個地區綜合競爭力的重要因素。安徽是文化大省。近年來,省委、省政府提出文化強省戰略。《清明》發展遇到了前所未有的大好機遇。省委宣傳部、省文聯都對《清明》的發展給予了極大的關心和支持。省委宣傳部領導多次前來文聯調研,召開座談會,并持續加大對期刊的投入扶持。這對《清明》的發展是一個巨大的推動,也是對編輯部全體同志極大的鼓舞。

薪火相傳,繼往開來。歷經四十載風雨,站在新的起點上,面對新的機遇和新的挑戰,《清明》將一如既往,認真貫徹習近平總書記關于文藝工作的重要講話精神,堅定文化自信,發揚優良傳統,開拓創新,奮發努力,重振雄風,再創輝煌,為文藝事業的繁榮做出新的更大的貢獻。

作者簡介

季宇,中國作協全委會委員。著有《淮軍四十年》《新安家族》《權力的十字架》《徽商》《共和,1911》《當鋪》《王朝愛情》《獵頭》等書,另有影視作品多部。作品曾獲中宣部五個一工程獎、星光獎、飛天獎、金鷹獎、安徽社科文藝獎和中篇小說選刊獎等。中、短篇小說曾被《新華文摘》《小說月報》《小說選刊》《中篇小說選刊》等選刊所選載。