發布時間:2020-03-19 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

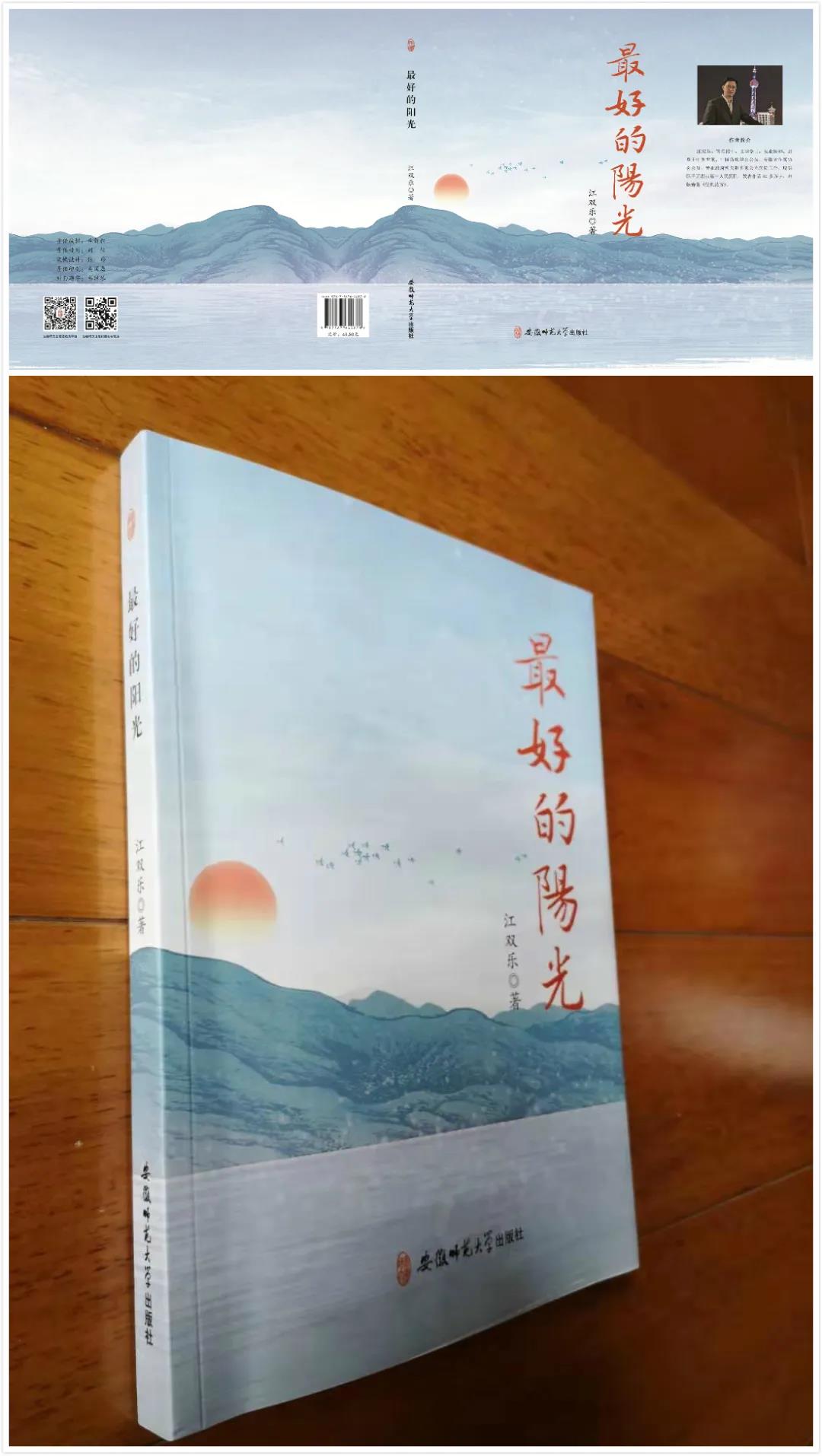

《最好的陽光》

內容導讀(節選)

序

詩的本質,即詩人生命的自我展開。江雙樂的詩,就是江雙樂個人生命的展開,是江雙樂對生命意義的追問,這種追問,既是哲學的,也是歷史學的,更是詩學的。這本詩集,就是江雙樂的生命狀態。

江雙樂的職業是醫生,他的追問肯定與生命的狀態特別是病態有關。這種病態,顯然不是醫學意義上的病態。他把手搭在時代的脈搏上,要給時代開一劑藥方。在他的這個詩集中,充滿了中草藥的氣息、手術刀的微光。在《8月19日——寫給首個中國醫師節》一詩中,可以看出他的獨特視域:

8月19掛著聽診器,穿著白大褂

翻著《黃帝內經》和《傷寒論》

手術刀和望聞問切,在

朝陽的啼哭和如血的殘陽里

親切交談

溫柔的手術刀,鋒利的望聞問切

填滿了8月19所有的縫隙

和從深水區折射的目光

在我們的生命路途中,免不了要進幾次醫院。除了孕婦,一般人進醫院,都心懷畏懼,有一種左右不了自己的感覺。

在《醫院》中,江雙樂寫道:

手術刀,麻利地切開

無影燈制造的碩大的恐懼。

在《雪白》中,他寫道:

我的肺腑吸入了太多的

霧霾

黑色的破碎蠢蠢欲動。

在《咳》中寫道:

咳嗽的沖動在烈日下

已經蟄伏了一個季節。

在救治病人的過程中,江雙樂成了一個救贖者,時間一久,也成了一個自我救贖的人。

人的最終救贖,是靈魂的皈依。用海德格爾的話來說,即“在家”狀態。人的一生,既有《伊利亞特》的精神遠征,又有《奧德賽》的精神回歸。回歸與遠征的途程同樣遙遠,同樣要跨過千山萬水,艱辛不易。中國人一貫認為“外面的世界很精彩”,重視遠征,叫“打天下”,但不講靈魂的回歸。《三國演義》自不必說,《西游記》就是一部精神遠征作品,師徒幾個取到經文之后,回歸篇就成了蛇尾。《水滸傳》也是如此,最精彩的就是各路好漢被迫離家的過程,林沖也好、武松也好、宋江也罷,都是,待他們在梁山聚會,文筆則失去了光彩。幾大名著,只有《紅樓夢》是個例外,描寫的是“在家”狀態,除了后四十回的爭議外,這也是紅學興盛的重要原因。生命要遠征,肯定就是飄忽無據,既然“在家”是一個理想狀態,這就引出一個坎坷“歸家”的命題,詩人江雙樂敏銳地觀察到了這一點,多角度地描述了當代中國人的“無家可歸”與“有家難回”。

在《異鄉的煙》中,江雙樂寫道:

在異鄉,點著了一支煙

一條孤寂的線

搖搖晃晃

出了窗子的邊緣。

在《遠離》中,他寫道:

我是這個城市的陌生人

現在坐在這個地方的21層……

我收回被江水帶遠的目光

和低處的無數個閃灼的車燈交流。

在《孤獨的荒地》中寫道:

你赤腳踩在兒時的土里

你想到了爺爺和父親

你越干越有勁。

在《對視夕陽》中寫道:

直到一枚彎月

點亮路燈,回家的路不會黑。

關于生命的返程與自我認知,江雙樂干脆寫了一首《回家》的詩,直接表達“一輩子,不停地回家、離別”這種精神的苦楚。節略如下:

故鄉安放不下肉身

他鄉無法寄存靈魂

一輩子,不停地回家、離別

回家總是在體內醒著

睜眼數著滿天的繁星

一聲乳名捧住沉寂的泥土

離別的鋒芒突然在柵欄外

戳破楓樹的淚滴

一輩子都在回家

一輩子都在離別

一輩子,都在回家,回家

“非本真”狀態,是當代人的典型特征,人們生活在“常人”之中,在大部分時間里迷失了自己。“哪里有危險,哪里就有拯救”。詩人,既然是詩人,就能在理想與現實的危險對撞中,經常回歸到“本真”狀態,像“一只自由歌唱的燕子”,達到荷爾德林式的“詩意棲居”。

在《晴雪》中,江雙樂寫道:

老郎中須髯皆白

望聞問切,見怪不怪。

在《冬日的陽光》中,他寫道:

午后,我坐在陽臺上

讀意象派詩選。

在《流水帶不走沉潛的星光》中寫道:

把《黃帝內經》和詩集一起刻在墓碑上。

在《噪音》中寫道:

好在,望聞問切之后

故鄉菜子湖,純潔的候鳥

水淋淋的叫聲,在不斷地長大。

在《這樣的生活》中,他寫道:

《黃帝內經》的陰陽五行

在泰戈爾《生如夏花》的王國里

獲得新生

朋友的詩集已經讀了一半

我的長詩,正在尋找最能打動人心的詩意

開出我的《經典藥方》。

我把最能體現江雙樂生命狀態與生活方式的《詩掛在陽臺上》中的一句,作為結尾:

詩掛在陽臺上

有風進出。擺動。

詩人簡介

江雙樂,筆名郎中,安徽省作家協會會員。發表文學作品60多萬字,出版詩集《經典藥方》、《最好的陽光》。