發布時間:2024-02-29 來源:安徽作家網 作者:安徽作家網

愛閱之城 共讀蕪湖

17件優秀文藝評論作品獲獎

活動當天,首先舉行了2023“愛閱之城 共讀蕪湖”文藝評論征文頒獎活動。此次征文活動前后歷時兩個多月,吸引了眾多文藝評論愛好者踴躍參與,共收到各類來稿100余件,經過專家評委認真而細致地評選,最終評出一等獎2名、二等獎5名、三等獎10名。

據主辦方介紹,這些獲獎文藝評論作品主題鮮明,較好地宣傳了蕪湖文藝創作成果,有較強的時代性、藝術性、專業性和鮮明的地域文化特色。

“這次征文活動一大特色是關注本土重點文藝作品,評論的都是蕪湖本土具有特色和影響力的文藝家、文藝作品。”主辦方相關負責人透露,比如一等獎作品朱菊香的《救贖·鏡像·承擔》,評論的是蕪湖小說家李鳳群作品中的女性心靈成長;一等獎作品王永林的《聽雨江南竹癡翁》,點評的是被譽為“江南一枝竹”蕪湖畫家黃葉村的書畫藝術。“一、二、三等獎作品都是如此,為本土作品發聲。”相關負責人表示,與往屆相比,此次征文作品不僅“接地氣”,內容還很“活”,文藝批評的對象不僅有本土小說、散文、詩歌等,還出現了戲曲評論、美術評論等。

據悉,蕪湖有著豐沃的文藝創作土壤,近年來,市文藝評論家協會不斷創新工作方法,加大文藝評論作品創作力度,為推動全市文藝事業發展貢獻了一份力量。

此次“愛閱之城 共讀蕪湖”文藝評論征文活動旨在及時反映本土文藝創作成果、引導本土文藝創作,推動江城文藝創作的可持續發展,積極響應市委市政府的共讀號召,助力打造書香社會,共建蕪湖城市文化。

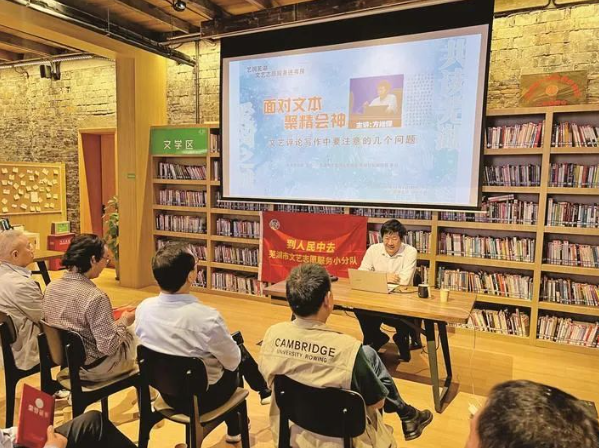

文藝評論應“面對文本,聚精會神”

文藝評論應該怎么寫?寫作中要注意什么問題?如何“避雷”?頒獎活動后,作為本次征文活動評委之一的安徽師范大學文學院教授、博士生導師、安徽省作協副主席方維保帶來了“面對文本、聚精會神——文藝評論寫作中要注意的幾個問題”公益講座。

“文藝評論是不同于文藝作品的一種生命形態,它是理性的,而不是感性的。”在切入此次講座的正題前,方維保首先強調了這一點。“文藝評論,可以是讀后感,但又不能僅僅是讀后感。”方維保說,讀后感想可以飛得很遠,但如此飛翔就遠離了文藝評論的初衷,“文藝評論,需要一定的專業知識,才能對評論的對象進行解剖、做出判斷、進行評價”。

談及文藝評論中要注意的問題,方維保以通俗易懂的語言深入淺出地總結了11點。“首先的兩點,不要犯兩種‘癆’。”他說,第一不要做“情緒癆”,把文本作為自己某種情感的觸發點;第二不要做“故事癆”,把文本作為自己某種經歷的觸發點。“這兩種,都是文藝評論中經常陷入的問題,從而讓評論者忘記了自己的初衷,忘記評論這個文本的任務。”

“其次的四點,不要成為這四種‘俘虜’。”對此,方維保展開解釋:評論者把文本的故事重說一遍,完全淹沒在原文本的故事中,這是“文本的俘虜”;把文本中的故事和自己的故事雜糅在一起,再講一遍故事,這是“自己的俘虜”;評價文本就要面對文本說事,但有的評論卻成了作者的贊歌,這是“文本作者的俘虜”;有的評論忘記初心,成了文本中的人物形象的頌歌,這是“傳主的俘虜”。“在評論時要時刻警惕,保持初心,避免成為這四種‘俘虜’。”

文藝評論寫作時,還要把握兩個“度”。“第七點,夸獎不可失度,如果失度就會反成諷刺,不是不能夸獎,但夸獎一定要說出讓人信服的理由。”方維保說,反之亦然,第八點要注意的問題是,貶斥也不可失度,如果失度反成指責,貶斥同樣要說出理由。

而最后三點要注意避開的“雷區”是:用官話和流行語太多;把評論當工作總結;缺少剪裁,抓不住重點和亮點。“一定要直面文本、聚精會神。”講座結束前,方維保再次強調,文藝評論寫作中,有幾分事實,就說幾分話,“評論的無論是藝術成就還是思想意蘊,都要以文本的分析作為依據,不可妄加判斷”。

轉自:蕪湖日報微信公眾號