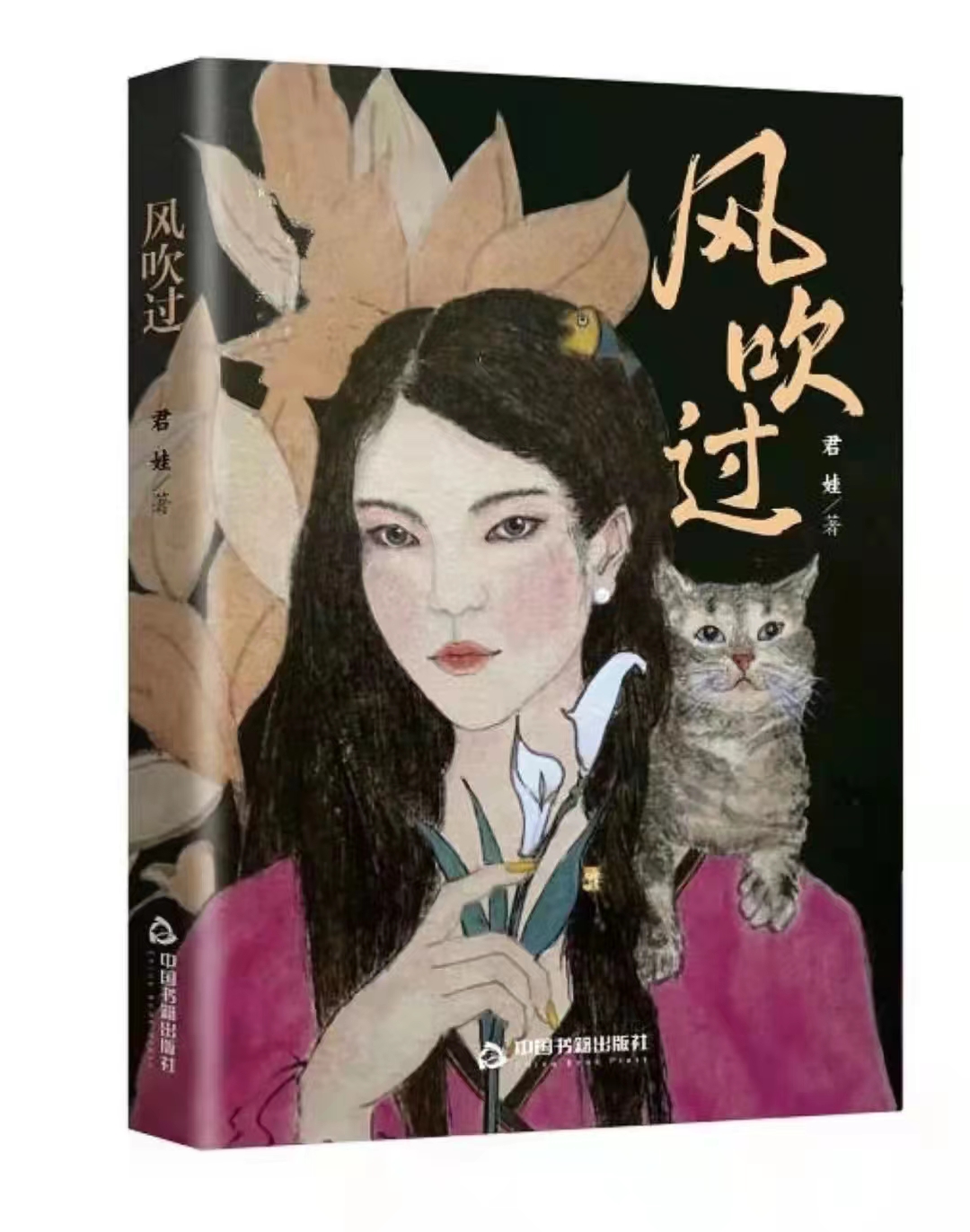

我省作家君娃的散文集《風吹過》近日由中國書籍出版社出版。

作品簡介

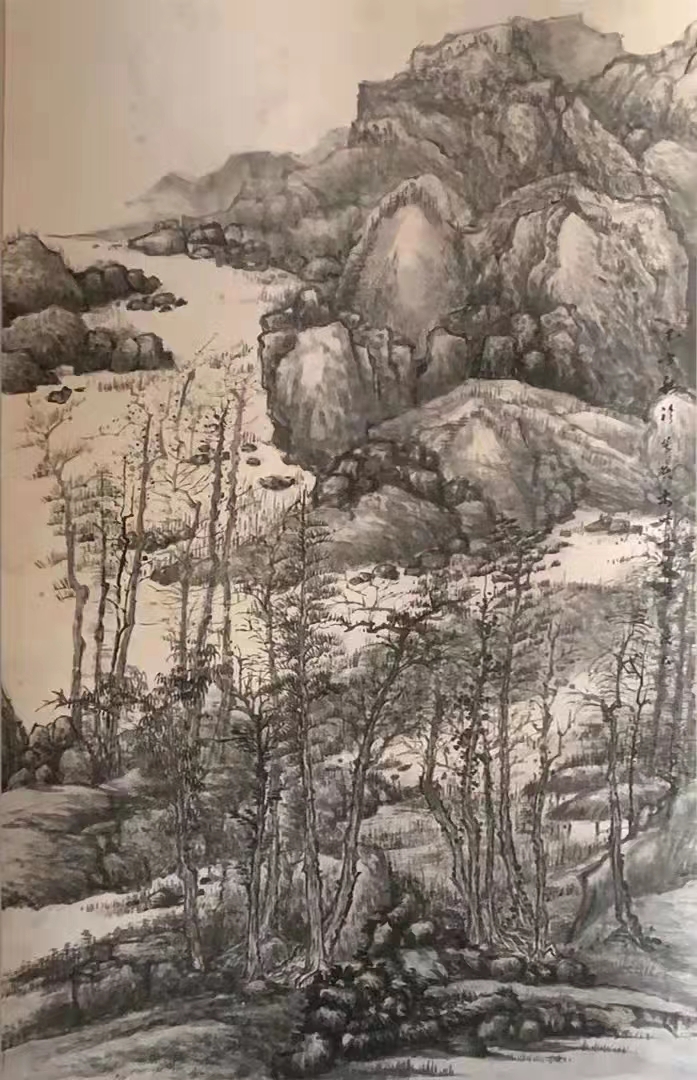

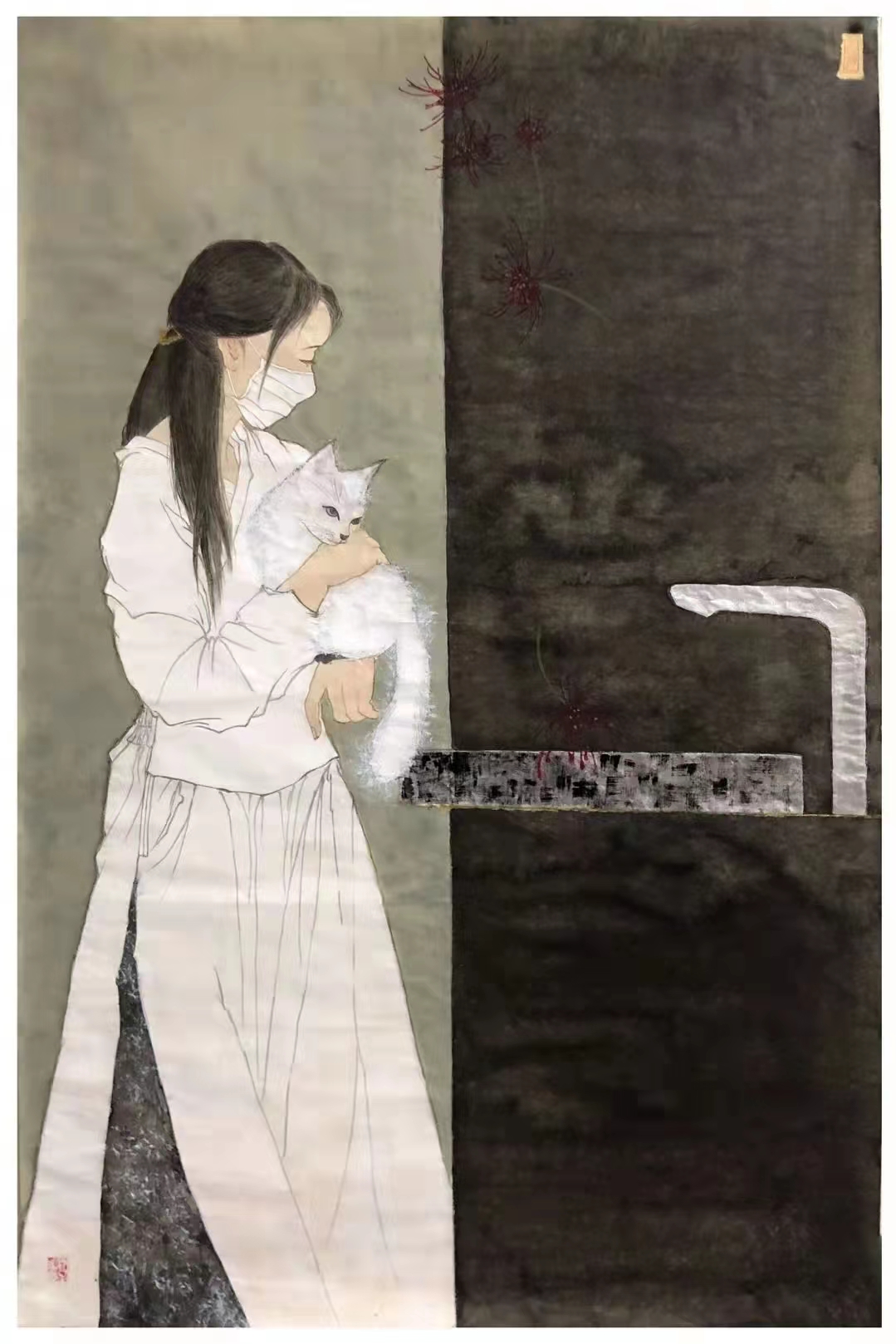

散文集《風吹過》君娃繼《子非貓》(獲27屆孫犁散文獎散文集優秀獎)出版發行后的又一本散文集精品力作。全書共收錄了君娃近年來的文學繪畫作品五個專輯,分別為:來處、他山、維度、一律、賢聚。每個專輯的開頭語和所配的國畫作品,均是對本專輯的高度概括和啟示。作家以其豐富的知識,詼諧的語言,獨特的視角,開闊的眼界,匠心獨具的選材和功力非凡的表達,引領讀者漫游在《風吹過》營造的豐饒美妙、氣象萬千的精神曠野中。封面插畫及文中插圖均為作家的繪畫作品。

序言

風吹過,有香氣

(代序)

苗秀俠

讀君娃的作品,仿佛在看一部大片的廣告片頭,強烈的色塊,金屬味銳利的音響,鏡頭切換或重疊時的影像張力,皆帶著沖撞力極強的音效和視覺效果,一起輾壓而來。

是的,用輾壓二字來形容實不為過。竊以為,君娃有一身本領,會在紙上壘出一座山,山上山下開滿誘人鮮花,小溪潺潺,花香蝶語撩人眼眉,涓涓清流給山林梳妝照影,這是她繪畫的功力使然。君娃著文,亦同樣會在文字中長出一座山來,山前山后花影裊娜,一草一木有模有樣,癡嗔嬌憨有板有眼。用筆記錄人生,以畫觀摩現世,《風吹過》因此而誕生。

君娃喜歡帶著書本旅行。火車上專心捧讀的那位女子,讓文字伴著她的旅程,那旅程便有著說不出的好。讀畢的圖書或雜志,她會在民宿或青年旅館里放下來,讓下一個旅人再閱讀。與情趣相似的人分享文字的愉悅,君娃滿懷深情。

近段時間外出走山看水,也模仿君娃的樣兒,帶著書本走。這次帶的不是別書,恰是《風吹過》。一路走,一路閱讀,不時被三種情愫纏繞。這三種情愫,我稱之為深情、雅致、颯爽。《風吹過》,有香氣,這指尖的香氣,充盈著每一個日子,居然舍不得放下,生怕香氣跑走。

君娃文字里的深情,從第一個章節《來處》里呈現出來。這份來自親情和友情的深情,來自于對書畫藝術和文學追求的深情,打濕了文字,甚至,濡濕了我們閱讀的眼睛。在這個章節里,君娃寫得既節制,又情不能抑。她寫父親母親的文字,讓我們感受到深情的力量。父親的教誨如影相隨,伴隨著作者,年年歲歲,影響著她的藝術追求,甚至,她的每一步成長。而母親患有眼疾,還要手工寫出制做美食的注意事項來提醒她,那歪歪扭扭的漢字,是母愛的深情詮釋。

君娃的文字里,有對出生地的深情,對父親的故鄉其實也是自己故鄉的深情,有對童年記憶的深情,對成長的光景里一片糖紙一樹桂花一碗面食的深情。深情融入君娃的每一行文字里,亦帶給我們閱讀的深情。

君娃作品傳遞的另一個情愫是雅致。

她拈花惹草的雅致,她一顰一笑的雅致,她著書作畫的雅致,她舉著麥克風主持活動的雅致,她山南水北行走的雅致,都使她顯出十足的文藝范兒。認識君娃差不多有二十年了。二十年前,我要比現在年輕二十歲,這是一句大實話。另一句大實話,二十年前的君娃,還是個小女生。若說“嬌艷”這個詞拿出來和現實作對應,仿佛是為君娃量身打造。那個嬌艷如花的小女生,文字之美,樣貌之美,身材之美,我都驚呆了。文如其人之說的確是真的啊。那時的我,把現實中的人和文字相對應,驚艷了。君娃后來的文字里,也有“年歲”“滄桑”這樣的語詞,這些詞除了助長她文字的功力,也助力了她由青澀小女生而蛻變為優雅知性美麗女作家和畫家。沒錯,雅致不僅僅在她這部書的文字里低吟淺唱,還在與之配套的一幅幅繪畫作品里搖曳生姿。《木葉丹黃》《逍遙》《相對亦忘言》《星的距離》等書畫作品,是此部作品的襯里,二者相唱相和,使《風吹過》盡顯癡嗔之雅,憨直之雅,色純風清之雅。有人說,一件衣飾的出處不論品牌,而是設計師的名頭。換言之,一部作品的好,不僅是文字的好,還有配圖的好。配圖會加重文字的力度和氣韻。好比一個表演者,其所用的服裝、裝飾、道具,皆是自己親手繪制而成。能讓作品達到這份雅致的書寫者,其用情之切,用心之純,用功之深,非常人能為也。

君娃卻做到了。

《風吹過》里涌動的颯爽之情愫,更是令人賞心悅目。這是從《云在青天》《高處不勝寒》等文字里獲得的。出人意料,纖細而美麗的君娃,有一天會把自己擱置到藏區高原,她的支教經歷,令我刮目相看。如果沒有這份特別的歷練,就沒有那些云壯天高的遼闊文字和繪畫。出生于新疆伊犁河畔并在此度過童年時光的珍貴記憶,為君娃的文字和繪畫添加了異域風情和活潑氣質,而赴四川甘孜藏區的藝術支教,墨爾多神山的靈氣和燦爛星空,則使她的文字于圓潤中平憑了颯爽之氣。這份颯爽,還表現在《維度》《一律》和《賢聚》三個章節里面。這完全突顯了君娃多面手的能力。書評、影評、詩歌評,說的都是自己的真心,既有著作家對文學作品的獨立辨識,也融合了畫家的藝術審美,這種文學和繪畫藝術相融相碰產生的文字,其颯爽之氣如滔滔淮河,一瀉千里,豪情萬丈,氣勢恢弘。

《風吹過》里更過癮的文字要數《賢聚》里的對談內容,雖不能親聞親歷,卻透過文字如臨其境。能想象到君娃咄咄逼人的“審判”。談笑有鴻儒,往來無白丁。可以調素琴,閱金經。縱橫捭闔談文學,張弛有度說讀書,那份精英與精英唱和,藝術與藝術共鳴的對談,為文本造勢,使藝術升華。

君娃在一篇文章里,這樣描述她父親的家鄉、當然也是她的家鄉蚌埠。蚌是河蚌,孕育珍珠;埠是碼頭,有大河穿城而過,河里船只來往如梭。父親無意中藝術地解讀了自己家鄉的馬路“都鋪著水晶”。從伊犁河畔回歸淮河岸邊的君娃,當然沒看到鋪著水晶的壯麗街道,所有的詩情畫意在家鄉的城市沒有上演,但她還是愛上了蚌埠這座城市,“用畫筆描繪,用文字表達,嫩葉和蓓蕾,綴滿歲月的枝頭”,心內“溫情而柔軟”。

這份溫情而柔軟,當然也表現在《風吹過》的文字之中。風吹過,有香氣,這便是文字本身帶來的氣息。

(苗秀俠,中國作協會員,《清明》雜志副主編。代表作有散文集《青春的行囊》《浮世掠影》,小說集《遍地莊稼》及長篇小說《農民工》(合著)《農民的眼睛》《皖北大地》等。曾榮獲老舍散文獎,安徽省政府文學獎,北京文學獎,安徽省五個一工程獎等。

作者簡介

君娃,學名沈君,作家、畫家。民盟蚌埠市委委員,安徽科技學院人文學院客座教授。發表有小說、散文百萬余字,著有散文集《子非貓》《風吹過》(封面及書中插圖為作者本人創作),《子非貓》獲二十七屆孫犁散文獎散文集優秀獎、蚌埠市首屆社會科學文學藝術獎文學類一等獎。有文字入選多種選刊選本。多幅美術作品入展省市、國家級展覽。