發布時間:2018-08-20 來源:安徽作家網 作者:

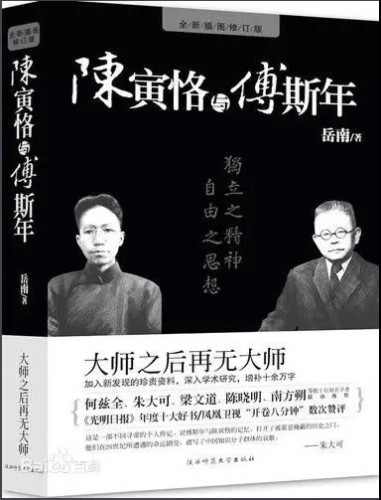

傳記紀實《陳寅恪與傅斯年》

岳南著

推 薦 人 語:

文人兩種

董改正

讀岳南先生《陳寅恪與傅斯年》是在我旅居海南,臺風過境時,飄窗外風狂雨暴,內心也是狂風暴雨。岳先生的文字,井然凜然,亦磊然快然,全書情緒飽漲,節奏把控極好,或長焦距,或微鏡頭,或快進,或慢寫,或有金鐵之聲,或呈汪洋之勢,或山花爛漫,或鐘鼎齊鳴,思辨與敘述并重,理性與感性并呈,此書的閱讀是我絕無僅有的一次發蒙式體驗。

究其原因,并非故事的精彩,而是作者選擇的傳主極有代表性,一個是讀書種子,“三百年來僅此一人”的“教授的教授”;一個是“人間最稀有的一個天才”,開創風氣、創立制度的文化闖將。雖然性情截然不同,人生履歷大不相似,但相同的地方在于,二人皆有陳寅恪為王國維所撰碑文中所述的“獨立之思想,自由之精神”,都有縱使俗世滔滔,吾當潔身自好的赤子情懷,兩人都把文人做到了極致。

寅恪先生是江西修水人,祖父陳寶箴,父親陳三立,兄長陳師曾,祖孫三輩同列《辭海》四個條目,中國史上除帝王之家外,可說絕無僅有。先生學術精深,為中國現代最負盛名的集歷史學家、古典文學研究家、語言學家、詩人于一身的百年難見的人物,在歷史研究、新考據學、區域文化、宗教語言、詩文等方面均有突出貢獻,其治學精神影響深遠,其研究方法如“以詩證史”等更是成為一種歷史研究的新方法。寅恪先生以其極具想象力、創造力的學術成果開創了中國現代史學的新疆域。

先生兢兢于教學,敦厚于為人,提攜扶掖,謙遜溫潤,然在教學之上,先生卻很自負:“前人講過的,我不講;近人講過的,我不講;外國人講過的,我不講;我自己過去講過的,也不講。現在只講未曾有人講過的。”是以先生課上學生云集,學生中有他的諸多同事,如教授朱自清、馮友蘭、吳宓等。馮友蘭先生每每恭陪寅恪先生步出教員休息室,坐到教室后排聽課,下課時,垂手立于教室門口,等先生先行,儼然執弟子禮。桀驁不馴敢大罵領袖的劉文典,對陳寅恪卻是“十二萬分的佩服”,有人質疑陳寅恪,劉文典立即破口大罵。

而作為“人間最稀有的一個天才”(胡適語)的傅斯年,卻是一個“磅礴”的山東大漢,其膀闊腰圓,形如小山,精力充沛,思維迅疾,行事果敢,霸氣四溢,頗似梁山好漢,外號人稱“傅大炮”。一次蔣公問:“孟真豈不我信?”傅斯年慨然答道:“不是不信校長,是不信校長相信的人!”某次浙大在史語所挖人,教育部已經發文,但傅斯年拒不放人,蔣夢麟、劉大白聯名發電給傅,命“速予放行,勿再留難。”傅斯年大怒,于百忙之中復電大罵,其言縱橫磅礴,縱使時逾百載,氣息猶可聞也。

“其才則天才”,但傅斯年一生所遺著作不多,原因在于,他的精力主要用在諸如創立了“史語所”和“臺灣大學”這樣的學術和教育機構之上,先生行事但求無愧于心,一俟決定,一定全力以赴,想盡方法一往無前,逢山開路遇水搭橋,遇到神魔他必舉起巨斧大喝一聲沖殺過去,一般都是三軍辟易。

兩位先生惺惺惜惺惺,相互支持,互為倚靠。尤其是傅斯年對陳寅恪,更是在最艱難的時候,為他的生活和學術研究提供了他竭盡所能的幫助。二人友誼,反轉了“文人相輕”的論調,令人心向往之。

兩位先生將文人的兩種模式演繹到極致。二人皆有冰雪品格,皆不隨流俗,皆有獨立自由之思想。陳寅恪先生在幾乎斷糧的情況下,幾次拒絕在日偽盤踞區任教。而傅斯年先生,也將嶙峋傲骨挺立一生,一生不加入國民黨,為的是“一入政府,(學界)沒人再聽我們一句話。”敢在蔣介石面前翹著二郎腿、叼著大煙袋,跟蔣指手畫腳的,舉國民黨上下,唯孟真先生一人而已矣。做學術則甘守清貧寂寞,絕不上躥下跳,只為“究天人之際,成一家之言”,做事則廉潔奉公、秉持公正,不畏權勢,雖萬人吾往矣。兩人承接前輩學人風骨,立起后世典范,為我們這個風云變化的時代之文人何去何從,指引了方向。

岳南先生的這部作品,史料詳備,觀點明確,有寅恪先生考據的精微,也有孟真先生縱論天下的豪情,是一本可以佐酒的“豪書”。我雖讀過幾本書,有些書的經典程度和文本價值遠遠大于此書,有很多書足以影響我的人生觀,但這本書卻形象而非說教的呈現了兩種我所崇敬的文人范式,讓我明白,一個人之所以能被尊敬的,一定先是他的品格;一個人所以能“成其大功”,一定是個特立獨行的人;一個特立獨行的人,一定要有“獨立之精神,自由之精神”。對于一個讀書人來說,尤其如此。因為軟糯的文人,遠不如誠實的農民有用,而其破壞性卻遠大于之。

很多年來,我一直記得海南的那場雨,記得我在極度困難中讀的這本書,它讓我在極度的貧窘中,猶自不敢放棄底線,不敢自甘墮落。一旦有隨波逐流的想法,眼前就會出現寅恪先生溫和而清澈的面容,和傅先生戟指怒罵的表情。

推薦人:董改正

董改正,安徽銅陵人,1975年生,有若干散文發表于國內報刊。

(“作家薦書”欄目歡迎廣大作家朋友推薦自己正在閱讀的書籍,來稿請寄ahzx1971@126.com 注明:“作家薦書”字樣)